2011年刑法修正案(八)正式将“醉驾”纳入刑事处罚范畴。自醉驾入刑以来,案件量居高不下,司法实践中对醉驾型危险驾驶罪的量刑问题一直颇有争议。此后,2017年、2021年量刑指导意见相继出台,司法解释的立场从唯“酒精含量”逐渐过渡到“多因素”考量。最新于2023年年底施行的《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》在带来新的裁量规则的同时,亦存在异地尺度不同、同案异判、缓刑与罚金刑适用标准不一等系列实践问题。通过选取环渤海区域7省,今年以来共计2001份相关判决入手,从司法实践失范现状、内在原因分析、解决路径等三个方面深入探究,提出贴合本罪量刑失范等现实问题的解决方法,即构建智能化刑罚裁量体系,以期为本罪的规范适用提供有益参考。一、实践困境:醉酒型危险驾驶罪司法实践失范现状分析据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合出台的《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》(以下简称《意见》),在摒弃唯血液酒精含量论的标准上,基本确立了“醉酒驾驶行为+血液酒精含量+情节”的多元化入罪门槛。本文研究醉酒型危险驾驶罪数据样本,抛开认罪认罚这一普遍因素外(经梳理,2001份判决中,被告人认罪认罚率高达99.8%,该因素参考价值不大),应从血液酒精含量、其他情节、判决结果等几个方面入手,总结特点,针对性地分析成因、探求解决路径。笔者选取的研究样本,涵盖环渤海区域7个省,在全国范围内具有较高参考价值和代表意义,通过整理、分析,笔者归纳出以下特点:

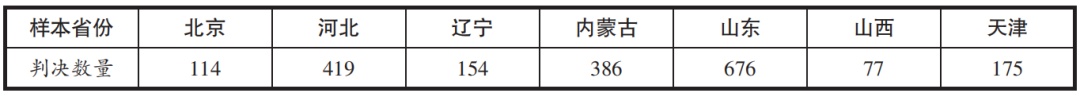

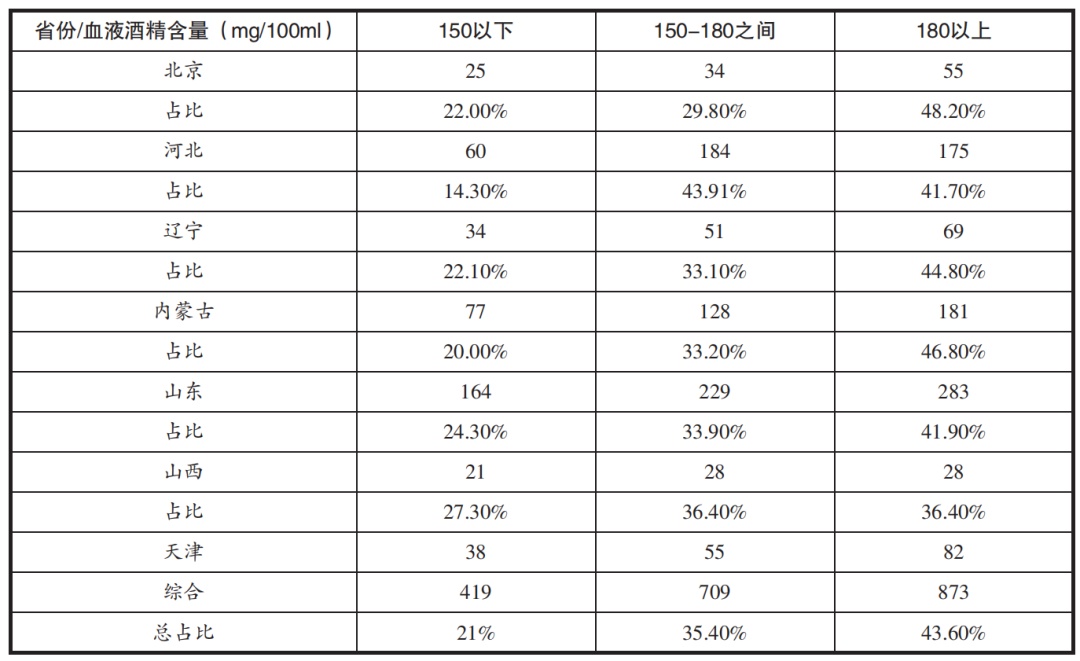

国内研究表明,酒精含量越高,发生交通事故的风险也越大。根据《意见》第12条中对“血液酒精含量不满150mg/100ml”的可以认定为情节显著轻微、危害不大,可以不认定为犯罪或依法不追诉;第14条中对“血液酒精含量超过180mg/100ml”的一般不适用缓刑。因此,就血液酒精含量150mg/100ml和180mg/100ml作为临界点,进行分档梳理。经统计,环渤海区域各省份总体上在酒精含量150mg/100ml以下的案件量占比为21%;150至180mg/100ml之间的案件量占比为35.4%;180mg/100ml以上的案件量占比为43.6%(见表2)。各省份对酒精含量把握标准不同,导致案件量在各挡位占比分布不均匀,如河北省案件量主要集中在150至180mg/100ml之间,150mg/100ml以下的案件量偏低;如山西省案件量在150mg/100ml以下的占比偏高,而180mg/100ml以上的案件量占比反而偏高;北京市案件量主要集中在180mg/100ml以上等情形。醉驾型案件量在各血液酒精含量挡位的占比不同,侧面反映了各省对血液酒精含量这一入罪标准的宽严把握存在差异。

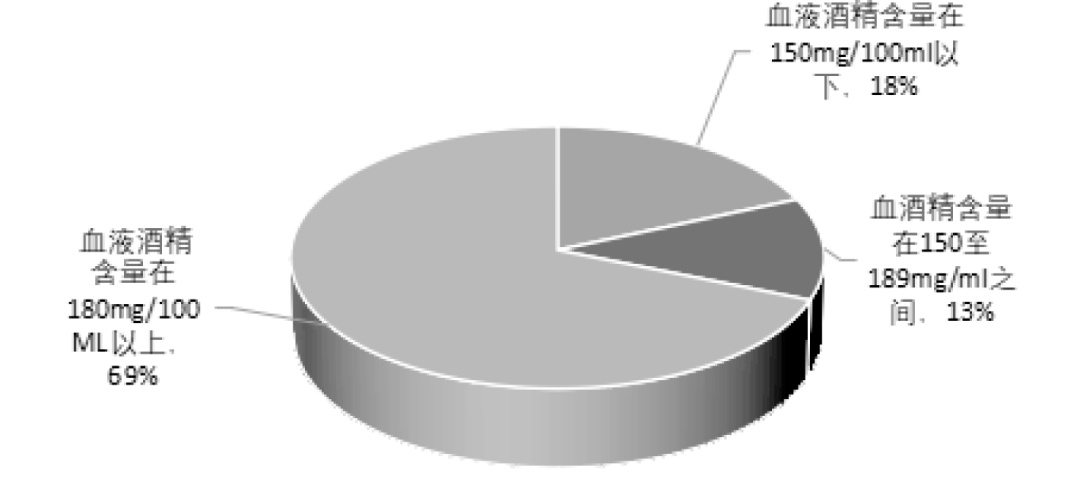

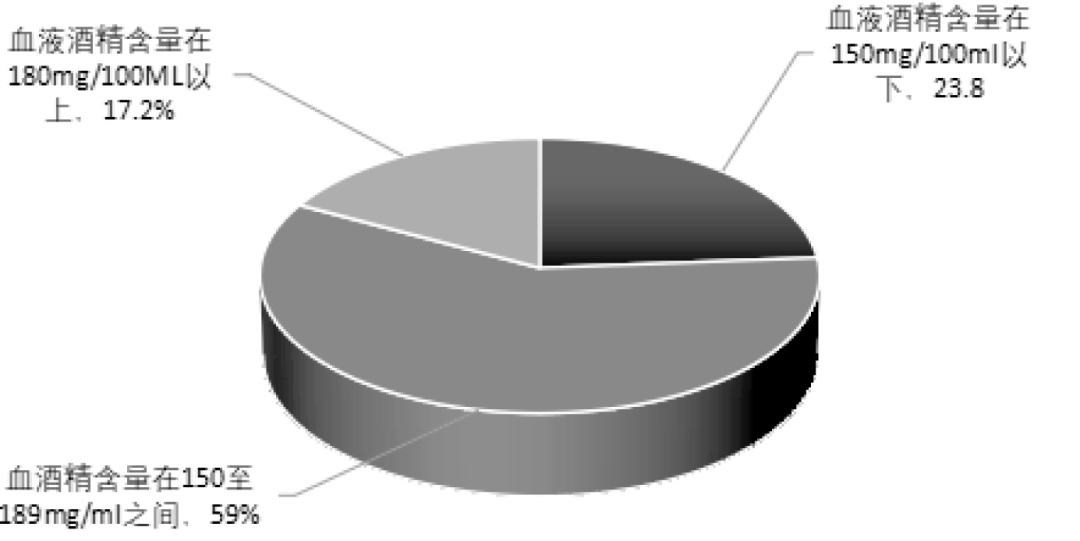

数据样本中,根据血液酒精含量分档,对判处实刑和缓刑分开统计不难看出,整体上,判处实刑主要集中在血液酒精含量超过180mg/100ml挡位(见图1),这似乎与《意见》中关于不适用缓刑的有关规定不谋而合。而判处缓刑则主要集中于酒精含量在150mg/100ml至180mg/100ml之间挡位(见图2)。根据《意见》血液酒精含量在150mg/ml以下,且无其他从重情节,一般可以不作为犯罪处理,而此区间判处缓刑远小于150mg/100ml至180mg/ml耐人寻味。

图1 判处实刑比例

图2 判处缓刑比例

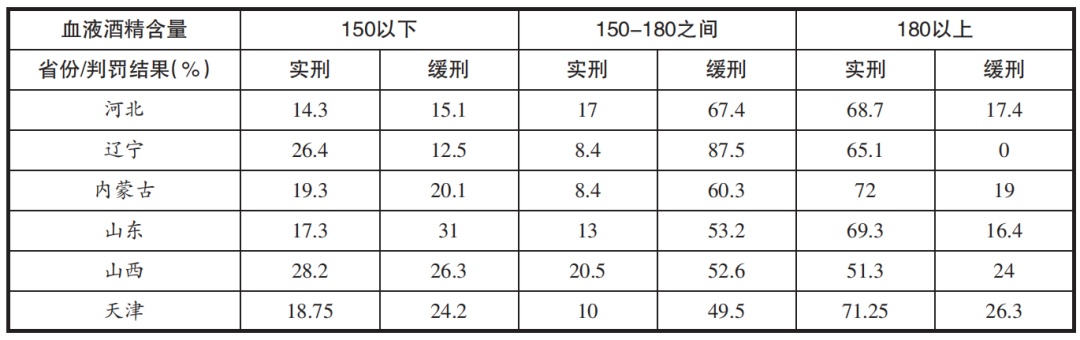

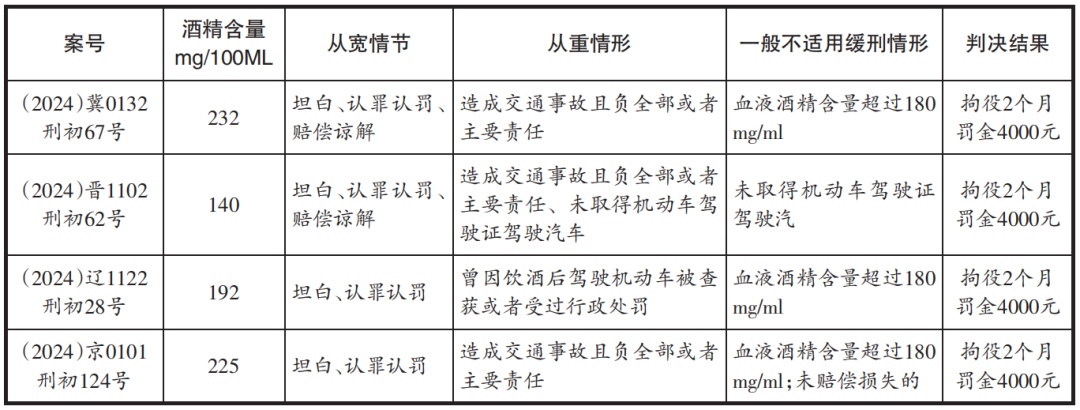

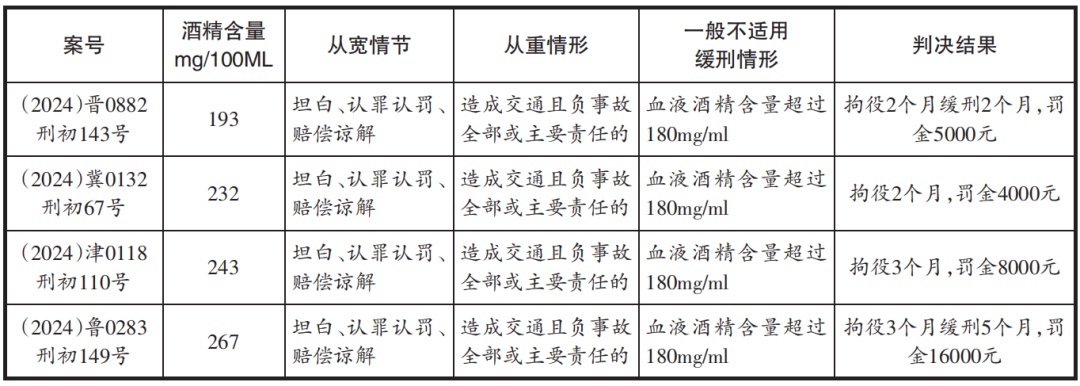

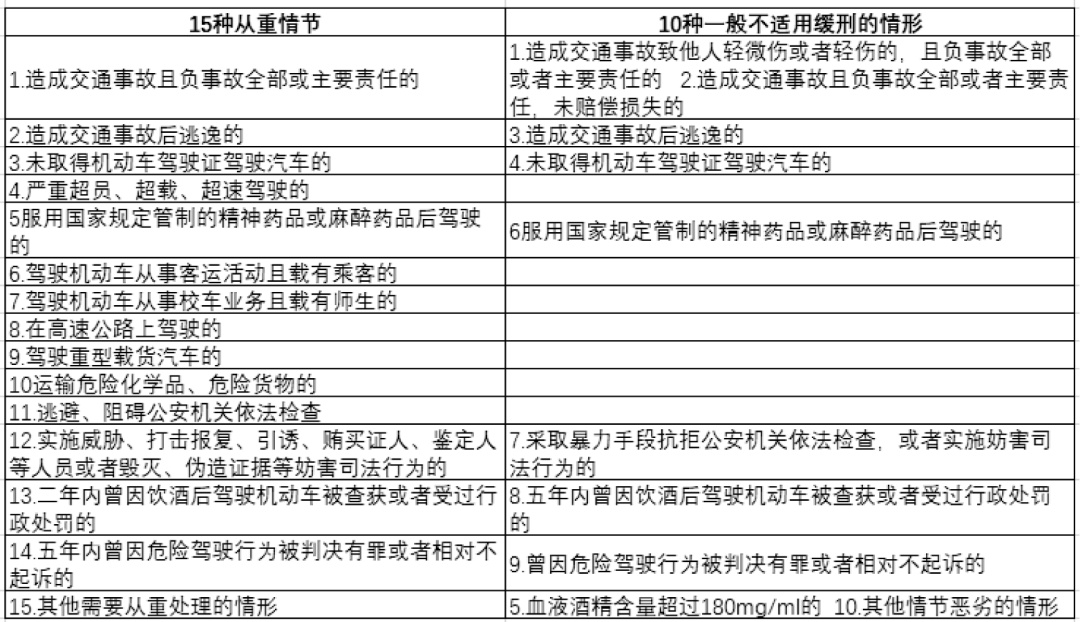

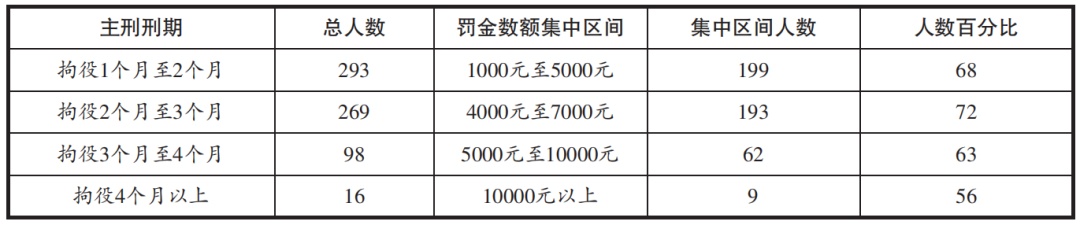

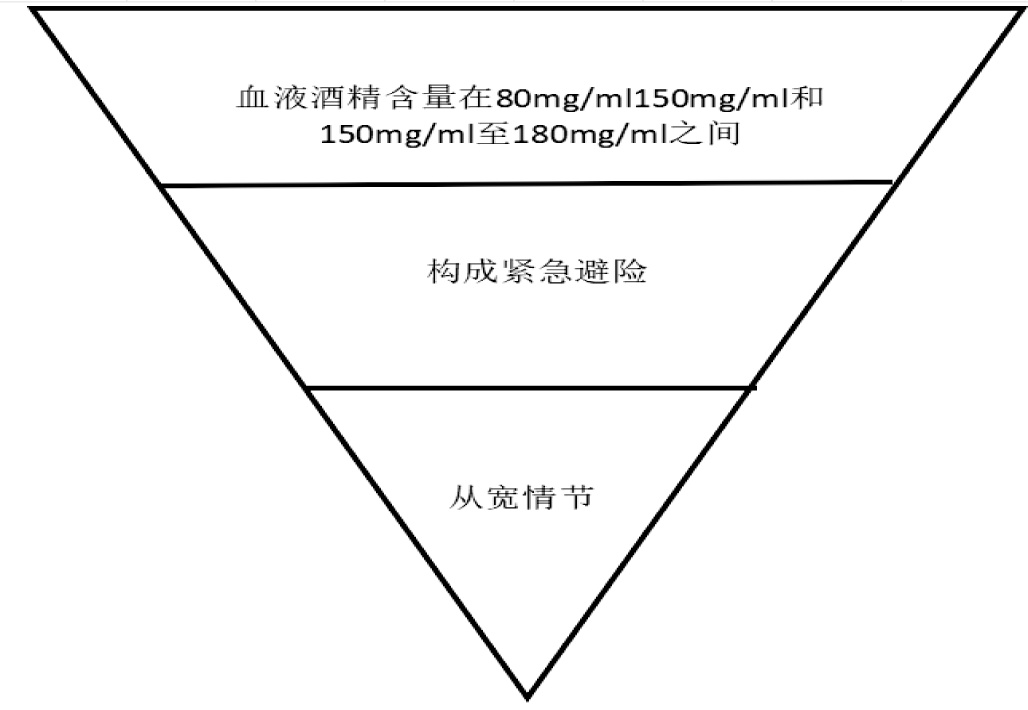

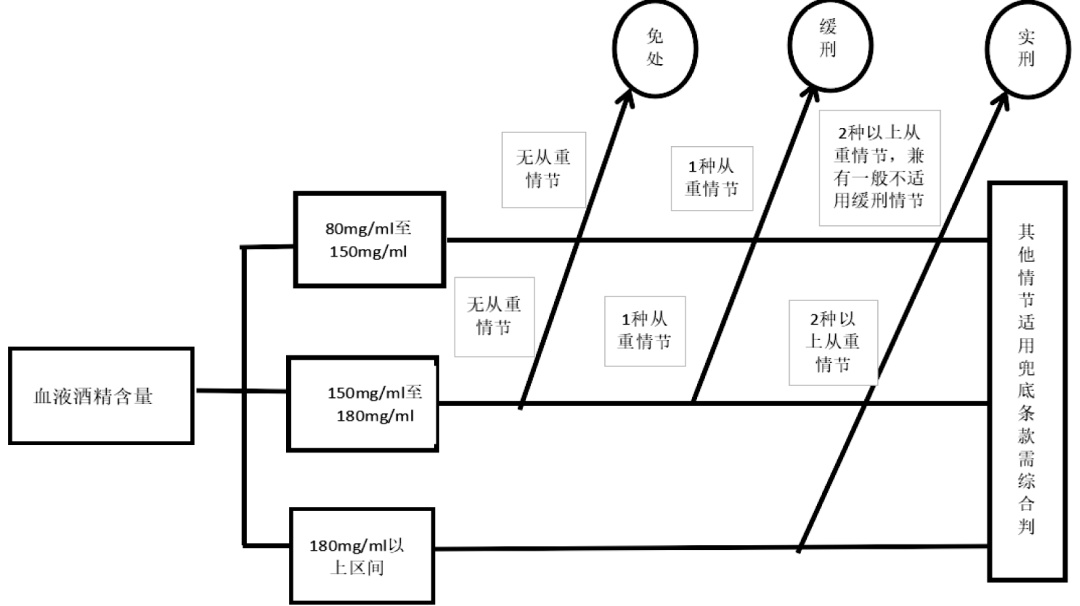

而在此整体比例布局的基础上,深挖各省份比例分布,也可发现一些异常之处。如血液酒精含量在150mg/ml以下区间,山东省实刑与缓刑适用率相差13.7%,而其他大部分省份相差并不明显;酒精含量在150至180mg/100ml区间,辽宁省缓刑适用率高达87.5%,相对于其他省份明显畸高;血液酒精含量超过180mg/100ml区间,天津市、内蒙古自治区实刑适用率均在70%以上,高于平均值(见表3)。醉驾治理,立法者设置了拘役刑与罚金刑并科模式。经过梳理,各省份对于醉酒型危险驾驶罪在罚金刑的判罚上尺度已不均衡。不论主刑刑期轻重如何,附加刑(罚金刑)的适用各有千秋。首先各地的起刑点就不一致,北京市1000元、河北省1500元、辽宁省2000元、内蒙古自治区1000元、山东省3000元、山西省2000元、天津市2000元。其次各省在罚金刑适用上阶梯层次不同,有的省份罚金刑适用挡位繁杂,如山东省共计26档;有的省份又显得挡位太少较为固定,如北京市仅9档。最后罚金刑虽大部分处于10000元以下,但仍有大部分案件被判处罚金在万元以上,除内蒙古自治区外颇为常态,甚至最高金额已达27000。危险驾驶本为轻罪治理范畴,过高的罚金刑不免有“以罚代刑”之嫌。根据《意见》的第10条、第11条、第14条的有关规定,醉酒型危险驾驶罪共有4种从宽情节、15种从重情节和10种一般不适用缓刑情节。根据各类情节与裁判结果相对比,可以得出实践中普遍存在同案不同判的问题。具体主要分为两种情况:一是即便判决结果一致,也存在情节差异较大的情况;二是对于相似情节存在较多构成本罪量刑不一致的情形。首先关注判决结果相同,但是量刑情节有所差异的情形(见表4,选取4件典型判决对比所示)。由上表可得,在从宽情节和判决结果一致下,可以得出以下换算公式:1种从重情形+1种一般不适用缓刑情形=2个从重情形+1种一般不适用缓刑情形;1个从重情节+1种一般不适用缓刑情形=1个从重情节+2种一般不适用缓刑情形。在不互等的量刑情节下,被告人被判处一样的刑罚,显然量刑并不平衡,这与《意见》的有关规定不符,反面体现出司法实践中对不同情节的区别化对待。其次,再来看量刑情节相似或相同,但是判决结果相差较大的情形(见表5,同样选取4件典型判决对比所示)。由上表可得,在从宽情节、从重情节、一般不适用缓刑情节一致的情况下,判决结果亦可大相径庭,不仅可以是实刑、缓刑的区别,也可以是罚金刑存在较大差异。综上,醉酒型危险驾驶罪司法实践失范现象较为普遍,从整体上看,存在血液酒精含量宽严标准把握不同、实刑、缓刑适用尺度不统一、罚金刑适用不均衡等特征;从具体判例上看,同案异判、同判异案频发。因此,需要设计一套较为系统的刑罚裁量体系予以规范,为不同省份提供可操作性较强、平衡性较高,能解决本罪在实践中裁量失范问题的解决办法。从上述实证经验来看,新《意见》出台的效果并未达预期,司法实践中对于本罪量刑尺度并不规范,对于血液酒精含量、缓刑适用、罚金数额、各类情节把握等均存在较大差异。笔者认为,造成上述现状的原因如下:据最高人民检察院2024年3月9日发布的《刑事检察工作白皮书(2023)》,我国刑事犯罪结构已发生明显变化,严重暴力犯罪持续走低,轻微罪案件成为主流。其中危险驾驶罪在全年审查起诉主要罪名里占比高达22%,位列第一。诚然,传统刑事诉讼制度围绕“从轻、从快、从宽”的轻罪治理理念,经历了简易程序、速裁程序、认罪认罚从宽制度为主的改革探索,但仍然难以满足基层法院审判阶段案多人少、刑事附随后果严苛的现实难题。而我国目前并没有对现有刑事制裁体系进行相应变革,立法上仍用重刑主义衔接轻罪。新《意见》的实施,摒弃了过去唯酒精论的数字桎梏,但据《意见》第10条、第12条规定,超过80毫克/100毫升低于150mg/ml的需依据15种从重情节考量是否入罪,而即便超过150mg/ml也同样有出罪的可能。可见,醉驾司法标准的放宽意味着司法裁量权的扩大,无疑需要对审前程序加以规范。危险驾驶罪最高法定刑仅为拘役刑,属于刑法中典型的轻罪定位。更有学者把法定刑最高刑为3年以下有期徒刑的犯罪定义为“真正轻罪”。对于当下轻罪治理给出了明确方向,就是要在司法实践中,准确区分轻罪与重罪,在此基础上落实轻罪轻治、完善轻罪制裁体系配套处理机制,刑罚轻缓化处置也与刑事立法的未来发展方向相契合。对于处理轻罪案件,司法机关理应秉持轻罪轻缓化的刑事理念,与宽严相济的刑事政策相融合,才能更加有利于政治效果、社会效果、法律效果相统一。以危险驾驶罪作为新设轻罪的代表,即便在案件事实清楚、证据充分的情况下,经过前文数据分析,法官在作出判决前对于酒精含量等量刑情节的把握尺度并不统一,不同省份地区的标准存在差异、同一地区的不同地市亦差异明显。在该罪巨大案件量的现实前提下,考虑办案的时间成本和精力有限,运用轻罪治理理念设计一套完成的刑法制裁体系颇有必要,不仅能避免法官机械司法,也能切实节约司法效能,以解决轻罪治理中存在的“简易不简”“速裁不速”等诸多问题。因此,需在审前阶段对于轻罪案件审前分流进行程序构建,对案件入罪和出罪的模式和路径规范化尤为必要,是刑事一体化视野下完善治理体系和提升治理效能的应有之义。根据前文数据分析,酒驾案件量刑标准不统一关键在于对量刑情节的把握不同所致,主要体现在对《意见》中的15种从重情节和10种一般不适用缓刑适用尺度缺乏规范上。据《意见》第10条和第14条对照可得(见表6):由上表可知,从重情节与一般不适用缓刑情节存在一定联系,有的是递进关系如造成交通事故且负事故全部或者主要责任的是从重情节,但同时造成他人轻微伤或者轻伤、未赔偿损失的,则一般不适用缓刑;有的则是并列关系,如未取得机动驾驶证驾驶汽车的,既是从重情节也是一般不适用缓刑情节。从立法角度来看,15种从重情形和10种一般适用缓刑情形,法官在具体案件裁量中,情节之间不应该差别对待,即从重、不适用缓刑的效果是等同的,但实践中不同情节的适用似乎存在“高低贵贱”之分。在被告人同样具备坦白、认罪认罚等从宽情节下,均满足血液酒精含量超过180mg/ml+造成交通事故且负事故全部或者主要责任+赔偿谅解等情节,判罚结果有的实刑,有的缓刑。可见,血液酒精含量超过180mg/ml作为一般不适用缓刑在实践中是可以突破的。而有些情节则相反,即便酒精含量较低,也同样倾向实刑判处。如被告人血液酒精含量低于150mg/ml,未取得机动车驾驶证驾驶汽车,被判处实刑。未取得机动车驾驶证驾驶汽车在两种情节适用属于并列,这又引发出新问题,即从重情节是否能重复评价的问题。据《意见》第12条,血液酒精含量不满150mg/ml同时不具备15种从重情节的,可以认定为情节显著轻微、危害不大,不以犯罪论处。实践中,对于想未取得机动车驾驶证驾驶汽车这种属于并列关系的从重情节,往往一严到底,即一个情节既用来入罪亦用来升格实刑。甚至,即便是递进关系的从重情节,也存在此种现象,如曾因酒后驾驶、醉酒驾驶被追究的,在缓刑适用、量刑上从严处理。情节区别化对待,不仅源于办案人员对司法解释的认识把握不同,也体现出缺乏更精细化的裁量标准。在我国刑法体系中,罚金刑可以单处,是一种附加刑。有学者提出,宜将罚金刑改造为主刑,加大单出适用,以应对轻罪善治的司法背景。醉驾作为轻罪代表,在刑法配置上即采用拘役和罚金并科模式。以数据样本中案件量最大的山东省为代表,可发现罚金刑适用的整体区间从1000元到27000元跨度较大,其间以500元或者1000元为间隔,层级数较多,但整体上主刑刑期与罚金数额存在一定联系(见表7)。通过不同刑期区间与罚金数额集中区间作横向对比,不难得出,罚金数额亦存在集中区间,集中区间的被告人数在每个刑期区间中都具有人数优势。如在拘役1个月至2个月主刑刑期区间,被告总人数有293人,而罚金刑数额最为集中的区间为1000元至5000元区间,且人数为199人占比高达68%。随着主刑刑期的增长,罚金数额集中区间的起止数额也处于上升趋势。这似乎与一些学者的实证研究相印证,即醉驾案件对于罚金刑适用,数额大小随着酒精含量的高低有所起伏,尤其与拘役刑轻重呈正比的现象较为明显。但由于罚金数额集中存在交叉,且仍有不少醉驾案件的罚金数额不随拘役刑的高低而有规律性变化,如有的案例在量刑情节相同,主刑刑期一致的情形下,罚金数额却“相距甚远”,即酒精含量均在190mg/ml上下,均有认罪认罚、坦白从宽情节,都发生交通事故并负事故主要责任且赔偿谅解,判决刑期均为拘役2个月,缓刑2个月,而罚金刑数额相差1.5万。罚金刑判罚标准不统一,轻则仅以1000元起刑,动辄在不考虑被告人经济条件、地区发展差异的情况下随意判罚上万元的罚金,难以体现刑法判罚的公正性,有违罪责刑相适应原则。综上,醉驾案件主刑适用区间仅局限在1个月至6个月拘役内,而其附加刑适用差异较大,主要是因为没有针对罚金刑的良性规范,以细化罚金刑适用标准。经前文分析,针对案件数量巨大的醉驾型危险驾驶罪案件,要想在司法实践中做到“面面俱到”,即保证公平裁判的同时兼顾效率,唯有借助智能化手段探索问题的解决路径。接下来,以刑事案件审理时间节点为基础,分别从审判阶段的前、中后三个阶段分析,构建该罪的智能化刑罚裁量体系。鉴于我国刑事诉讼制度并未建立与轻罪治理相适应的审前分流制度,以醉驾案件为研究基础引入智能化解决方案进行初步探索或许可行。漏斗分析模型是一种流程式的数据分析工具,通常运用于商业领域内企业精细化运营管理,对于用户行为状态能够精准反映。通俗点说,就基于大量用户数据对企业营销目标进行过滤分析,在起点和终点之间设置多个环节,每个环节因为存在不同条件都导致用户不断流失、依次递减,直到剩余的用户完成规定目标动作,即得到最终筛选结果。法律依据上主要是《意见》第12条关于情节显著轻微的认定和处理,认定为情节显著轻微、危害不大的案件依照刑法第13条、刑事诉讼法第16条的规定,司法机关应依职责分别作出不立案、撤销案件、不起诉或者判决无罪的处理;《意见》第13条关于犯罪情节轻微的认定和处理,对公安机关移送审查起诉的醉驾案件,检察机关综合考虑犯罪嫌疑人驾驶的动机和目的、醉酒程度、机动车类型、道路情况、行驶时间、速度、距离以及认罪悔罪表现等因素,认为属于犯罪情节轻微的,依照刑法第37条、刑事诉讼法第177条第2款的规定处理,较为原则性地规定检察机关适用不起诉决定的条件。但从中可以剥离出以下几点影响出罪的关键因素,血液酒精含量、紧急驾车情况、短距离(接替、移交)驾驶、紧急避险(急救伤病人员等),完全可以利用漏斗分析模型,通过设置影响因素对醉驾案件进行入罪过滤。第一个环节的筛选要件为血液酒精含量,具体分为80mg/ml至150mg/ml、150mg/ml至180mg/ml,180mg/ml以上三个层次。血液酒精含量大于180mg/ml属于一般不适用缓刑情节,直接入罪;在80mg/ml至150mg/ml之间则分两种情形,同时具备从重情节和无其他从重情节,前者进入第二环节,后者出罪处理(法院依法免予处罚或者检察机关撤诉、相对不起诉处理);而在150mg/ml至180mg/ml之间,需要考虑其他情节,也进入第二环节。第二环节的筛选要件构成紧急避险,且未造成其他严重后果如交通事故致人轻伤等现实危害后果的,应根据刑法第21条规定免于刑事处罚,否则血液酒精含量在150mg/ml至180mg/ml之间应入罪处理。第三个环节的筛选要件为从宽情节,进入此环节的案件为血液酒精含量在80mg/ml至150mg/ml之间且不构成紧急避险的,如果具备《意见》第11条从宽处理的情形,即自首、坦白、立功;自愿罪人认罚的免予处罚,造成交通事故,赔偿谅解的,因同时触犯《意见》关于从重情节的规定,则应入罪处理,但可以考虑适用缓刑。以上,是根据笔者观点参考漏斗分析模型设计的一套审前分流机制,可视化操作流程如下(见图3)。数字经济时代,新技术、新业态对社会生活影响巨大,司法实践中智能量刑系统已屡见不鲜。人工智能在量刑领域的应用是量刑规范化改革的产物,是满足“案多人少”“同案不同判”等现实难题的客观需要。现阶段,智能量刑系统多以预设数据样本,达到类案检索效果为主流。更有学者提出人工智能时代,量刑规范化应向精细化发展。但经前文分析,笔者认为智能量刑辅助系统,应以提供参考为基础,关注量刑情节适用的规范性,为司法工作人员提供一个可预见的裁量区间(免除、缓刑、实刑),是更贴合实际且能够实现的发展方向。在醉驾案件中,影响量刑轻重、实刑罚还是缓刑的依据,主要就是两点,即血液酒精含量和从重情节。从血液酒精含量入手,分区间对从重情节适用的规则加以讨论,结合《意见》的有关规定,确立量刑标准。首先,确立大前提量刑适用基本原则,即从重情节不可重复评价。前文分析可知,《意见》所规定的15种从重情节和10种一般不适用缓刑情节存在重合,所以理应避免一个从重情节重复评价,造成量刑畸重。其次以血液酒精含量为基础分区间探讨。一是对于80mg/ml至150mg/ml区间,无任何从重情节可以免处;有1种从重情节则要入罪处理但可直接适用缓刑;有2种从重情节以上的,1个从重情节用来突破《意见》第12条规定的150mg/ml以下可情节轻微不作为犯罪处理的“门槛”,另1个从重情节兼有法定从宽情节的可以缓刑,否则需适用实刑;2个以上从重情节中具有一般不适用缓刑情节的,应径直判处实刑。二是对于150mg/ml至180mg/ml区间,无从重情节且有法定从宽情形的可以才可以免处;有1种从重情节但没有法定从宽情形的应入罪,但可以适用缓刑,有从宽情形的缓刑适用的基础上从轻处罚;有1种从重情形但为一般不适用缓刑情节的,应判处实刑;有2种以上从重情形应径直判处实刑。三是对于180mg/ml以上区间,一般应径直判处实刑。四是注意兜底条款的适用,数据样本中也有很多情节并未直接体现在《意见》中,比如“二次酒驾”“家中有未成年子女患病需要照料”等,是否适用“其他需要从重处理情节”和“其他情节显著轻微的情节”应由法官综合全案考虑,必要时可以通过法官会议研讨解决。综上,通过血液酒精含量不同区间,对从重情节适用加以规范,对免予处罚、缓刑和实刑的适用,作出区间型的量刑适用标准,实务中可以借助智能辅助系统,按照具体案件情节,逐级勾选,即可得到应判处的量刑区间,具体逻辑导图如下(见图4)。借助智能化技术只做区间型量刑参考,不仅可以提高诉讼效率,同时也避免对司法的主体地位造成冲击。图4 区间型量刑参考系统逻辑导图

刑法上,危险驾驶罪的罚金适用数额并没有上限。罚金刑作为附加刑与主刑并科适用,若不加以限制,易导致在实践中罚金过重,尤其在轻罪案件中,应避免“以钱代刑”的现象。比如血液酒精含量过高而判处缓刑,导致罚金万元以上的情形。但也有不同声音,有学者提出应建立易科罚金制度,旨在用经济惩罚代替监禁刑。笔者认为现阶段应先解决罚金刑适用不平衡的问题,即优化罚金刑配置规则。依据《意见》第15条,罚金刑起刑点设置应结合道路交通安全法规定,故在醉驾罪中,可以将罚金刑的量刑起点设置为2000元,如果被告人驾驶车辆为营运车辆,此时罚金刑起点则为5000元。对被告人判处罚金,应综合考虑被告人缴纳罚金能力,并与主刑刑期相适应,即以醉驾案件拘役刑为罚金刑配置的逻辑起点。以拘役刑的高低确定罚金刑的配比,不仅符合《意见》第15条对于醉驾案件罚金刑适用的有关规定,也同样符合刑法第52条“应当根据犯罪情节判决罚金数额”的精神,主刑刑期无疑是被告人犯罪恶劣程度的最直观体现。综上,笔者认为应以拘役刑期为牵引,对罚金数额进行规范配置。即参照《意见》第15条规定的“每增加1个月拘役,增加1000元至5000元罚金”,即设置阶梯式上升的罚金数额规则,同时设置最高限额。具体为拘役1个月罚金2000元至5000元;拘役2个月罚金3000元至10000元;拘役3个月罚金4000元至15000元;拘役4个月5000元至20000元;拘役5个月罚金6000元至25000元;拘役6个月罚金7000元至30000元。以上通过拘役刑期的不同,罚金最低限和最高限,分别以1000元和5000元作为量刑“砝码”累加得出。每个区间如何适用,需要具体案情具体分析,笔者认为应该以中线值为基(拘役1个月区间的取3500为中线值),考虑从宽和从重情节,还有被告人年龄、缴纳能力等因素综合权衡,但结合前文对量刑情节考量的分析,建议对于有2个以上从重情节的应该直接取上限值,对于没有从重情节且具有从宽情节的应取下限值。结合前文,醉驾案件智能化刑罚裁量体系已初步构建,首先经过审前分流程序对案件入罪进行筛查,其次借用区间型量刑参考系统对量刑情节统一裁量尺度,最后再遵循罚金刑适用配置规则判处罚金。现阶段,以危险驾驶罪为代表的大量轻微犯罪对我国犯罪结构带来冲击。醉酒型危险驾驶罪在《意见》实施以来暴露出不少量刑失范问题,本文立足审判实践,深入分析成因,主要通过审前分流、量刑情节适用、罚金刑数额规范等几个角度提出解决方案。具体为借助智能化手段探索“漏斗式”式审前分流程序、建立区间型量刑参考系统、优化罚金刑适用配置规则等三个方面,构建智能化刑罚裁量体系,以期解决醉驾案件的实践难题。往期精彩回顾

熊中文|数字时代个人信息民事公益诉讼:生成逻辑、实践图景与优化路径苏坤宇 郭轩扬|个人信息保护法“守门人”条款的适用困境与纾解上海市法学会官网

http://www.sls.org.cn