入夏的午后,街面行人稀少,一辆警车穿行在闵行公安分局碧江路派出所辖区。车行至一处路口,青年民警沈恺毅率先跃下。他的目的地,是与师父叶向阳共同守护的红旗片区居委。

红旗片区,一个始建于20世纪50年代的社区,这里曾是老工业区的职工宿舍,如今承载着近4500户居民的烟火日常。

在社区版图上,师徒二人的责任区呈斜对角分布,遥遥相望又紧密相连,他们常常一起下社区,共同解决问题。资源紧张、矛盾复杂、人口密集……面对老社区治理的难点痛点问题,这对从军营走向警营的师徒,正用日复一日的脚步,丈量着社区的平安经纬。

“老兵”带“新兵”

2014年,师徒二人都经历了一场重要的“人生转折”——老叶从部队转业入警,而小沈则刚踏入军营。老叶1975年出生,小沈1995年出生,两人正好相差20岁。

师徒二人 叶向阳(左)与沈恺毅(右)

小沈回忆,初到碧江路派出所第一眼见到叶向阳时,一股熟悉感扑面而来,就像看到了部队里的“老班长”。眼前的老民警个子不高,话语间带着质朴的乡音,言谈举止间透着军人特有的爽朗与干练。

“我们部队里讲究做事实打实,不来虚的!”这句他常挂嘴边的“口头禅”,成了徒弟沈恺毅社区工作的启蒙箴言。

“只有让群众看到我,才有安全感”,于是小沈跟着这位“坐不住”的师父,日复一日地穿梭在街巷里弄,走访居民、化解纠纷。“张阿姨买菜啊?”“李叔身体好些没?”下社区的路上,小沈惊讶于师父能叫出几乎每位居民的名字,更折服于他那幅刻在脑海里的社区“活地图”。

独居老人档案、租户档案、居民健康档案……工作间隙,老叶向小沈展示了这些年积累的社区三张表格。此外,在社区地图上,老叶用红笔标记出楼栋中的特殊家庭,有的代表独居老人,有的是有帮扶需求……“新兵”小沈也知道了“老兵”的底气从何而来。

新老方法碰撞交融

曾经红旗居委的老龄占比33%,如今中青年居民也已超三成,随着年轻群体不断搬入社区,他们发现寻常“敲门入户”“递送传单”的传统方式很难走进年轻人的心里,如何穿透这无形的信息屏障?一场新老结合的社区治理实践开始了。

“年长的楼组长对智能手机操作生疏,有时碰到民警再反映情况,问题可能都‘凉’了。”红旗新村居委会书记蒋洪弟表示,令人欣喜的是,如今楼组长的队伍里,越来越多年轻面孔正在活跃起来。

民警沈恺毅至医院看望困难群众

他们从群众力量出发,掌握社区各类风险隐患、矛盾纠纷、困难诉求,形成“线上反馈+线下走访”的社区治理模式。

两位民警结合“社区少年服务队”工作,走访一起因孩子教育问题产生的警情

由小沈添加居民微信,让居民的“吐槽”第一时间直达民警,由老叶汇总问题、及时对接、跟进走访,确保闭环解决。此外,在小沈的“技术加持”下,老叶还将传统的安全课堂搬上了“云端”,利用“线上圈群”定期发布防范贴士、预警信息。

社区里的薪火相传

看着小沈这两年间褪去青涩、日益沉稳的身影,老叶的眼中满是欣慰。“从徒弟身上,仿佛看到了自己年轻时的影子,”他感慨道。老叶常教导小沈:“当好一个社区民警,还得有个热心肠。”

民警沈恺毅与长期帮扶的姐弟合影

小沈刚接手社区时,一对孤僻沉默的姐弟成了他最牵挂的人。父母离异、母亲患有精神疾病,他们有时甚至无家可归。“姐弟俩如果来店里吃东西,记在我的账上。”小沈一方面走访辖区里的餐饮店、便利店提供必要帮助,另一方面积极联系街镇、医院等部门共同介入,经过一年多的帮扶,一家人已逐渐步入正轨。当被问及为何如此倾力相助,小沈的回答简单又纯粹:“因为他们叫我警察哥哥。”

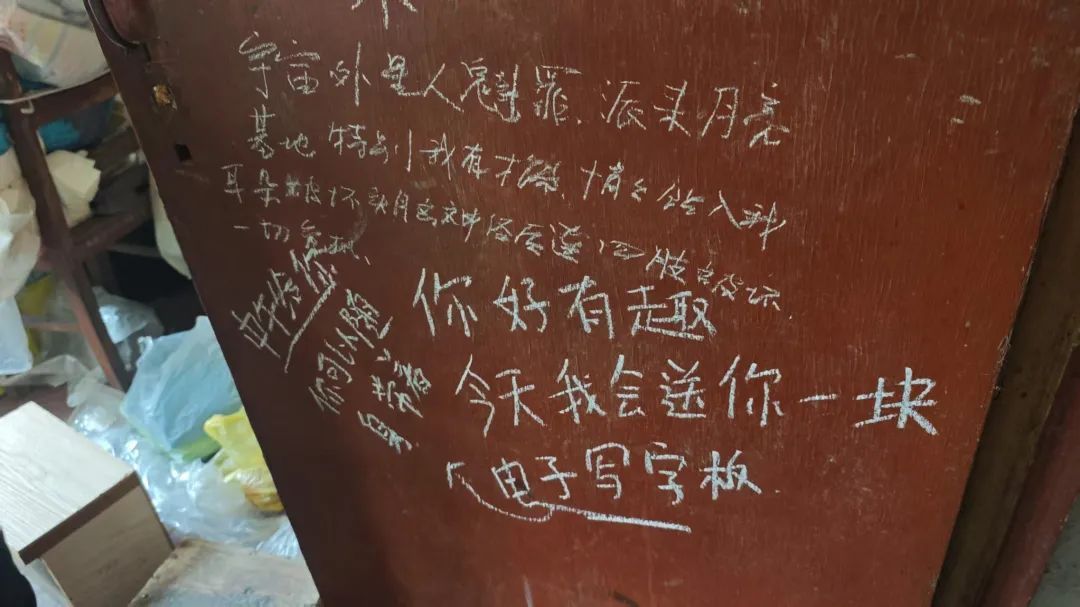

民警沈恺毅在门板上用粉笔与居民沟通

这几年小沈成了同事们口中的“卷王”,这体现在“时时放心不下”和“事事都要跟进”的责任感。一次小沈发现一位聋哑居民竟然是靠着在家门板上写字进行交流,极其不便。除了将这位居民纳入重点关心名单,增加上门帮扶频次,他又自费购入了一块便携电子手写板,上门手把手教居民使用。

办公室里斜对角的两盏灯,老叶在灯下梳理着白天收集的居民意见,小沈则在屏幕前回应着居民的线上咨询。一老一新、一纸一笔,他们在守护中描绘着永不褪色的军人本色。

突然一阵急促的电话铃声打破了宁静,师徒二人相视一眼,无需多言,他们迅速起身,警灯闪烁,再次驶向红旗片区居委的万家灯火深处。

转载请注明来自今日闵行官方微信