7月30日,记者从水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室落户示范区水乡客厅启动会上获悉,示范区执委会、同济大学、青浦区政府、长新公司将共同在示范区水乡客厅建设全国重点实验室,共同推进科技创新与产业创新跨域协同,鼓励实验室科研团队与示范区内相关企业开展深度合作,围绕绿色环保、低碳节能等领域进行联合研发和技术攻关,培育新兴绿色产业,辐射带动传统产业绿色转型升级。那么,这个全国重点实验室究竟怎么建设?有哪些亮点?一起来了解一下吧。

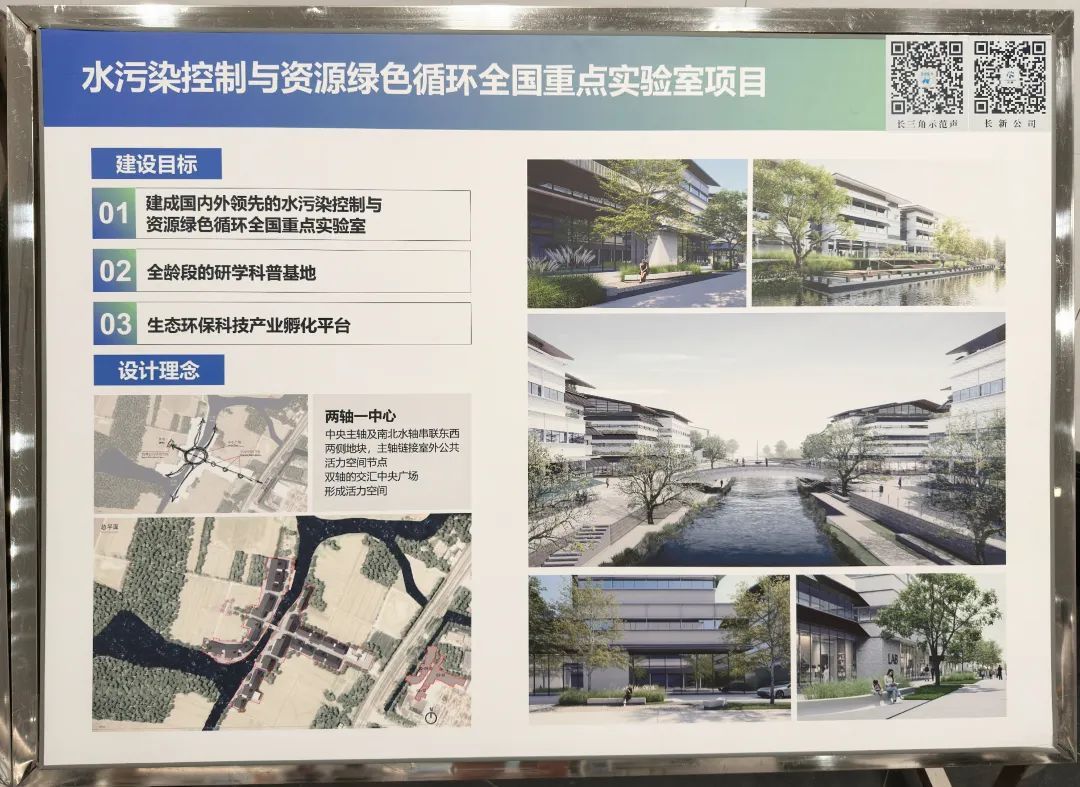

此次全国重点实验室拟落户的项目基地位于示范区水乡客厅青浦区范围内规划的科普村,属于“三园”中的江南圩田展示园区域。项目基地交通便利,东侧紧邻G318国道,北侧距示范区线水乡客厅站仅5分钟车程,基地内部由蓝环穿越,水陆交通在此交融汇聚,是天然的水环境治理“试验场”。

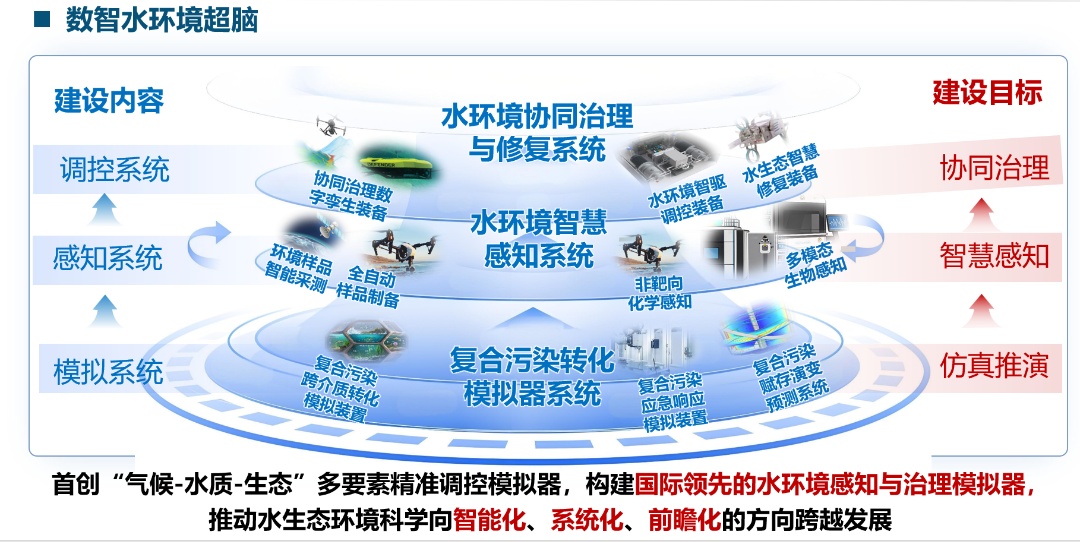

水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室将重点围绕绿色低碳发展、流域综合治理、资源循环、环境功能材料、环境健康等方向开展系统性研究,按照“一超脑六中心”功能布局建设。

△左右滑动查看更多

“一超脑”即数智水环境超脑,通过首创“气候-水质-生态”多要素精准调控模拟器,构建国际领先的水环境感知与治理模拟器。“六中心”具体包括流域水污染防治研究中心,以研究流域水污染防治新理论、新技术、新材料、新设备为核心目标,构建流域水环境质量持续提升和水生态长效恢复的理论与技术体系。长三角无废城市与资源循环研究中心,构建技术装备系统研究新范式与科技创新体系,引领我国无废城市与资源循环应用研究及产业转化发展方向。智慧化水-能-资源协同研究中心,围绕“智慧感知-系统协同-低碳转化-资源回收”创新思路,构建集新材料开发、工艺耦合、中试验证、模块化装置设计与智慧管控的技术体系和全链条标准。饮用水安全保障与品质提升研究中心,重点攻关水质风险识别监控、品质提升维持与末端保障等关键技术与核心装备,探索供水输配全流程精细化、智慧化运维管理服务新模式。物质分离技术创新与工程转化研究中心,重点攻关高性能分离膜材料、精细分离工艺、资源高效回收等关键核心技术,建立从基础理论到工程应用的全链条创新模式。土壤与地下水环境绿色低碳治理实景研发中心,推动场地治理从“污染清除”向“生态增值”转型,助力土壤修复的可持续发展。通过“一脑六中心”功能布局,将在水乡客厅建设一流的水环境超脑、一流的实验室、一流的概念验证中心、一流的实景展示中心。

全国重点实验室实行主任负责制,由同济大学徐祖信院士任实验室主任。设置学术委员会负责统筹行使学术事务的决策,理事会负责审议实验室整体规划、财务预算管理等重大事项,理事长由同济大学校长和南京大学校长共同担任。同济大学环境科学与工程学院院长、水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室执行主任王志伟表示,全国重点实验室将结合示范区的水生态禀赋、科技创新的优势和人才集聚的优势,在超脑方面,打造一体化感知决策模拟体系,同时结合水乡客厅的水流域状况,打造一体的水环境污染防治中心,构建水、能、资源协同转化,包括物质分离技术创新与工程转化、土壤与地下水环境绿色低碳治理、无废城市构建和资源循环利用,都在这个框架体系内进行综合研发和转化应用,以提升水乡客厅包括长三角一体化示范区的水生态质量的持续改善,促进区域高质量发展。

聚焦多方共赢,全国重点实验室要在开展基础研究推动原始创新的基础上,积极促进科研成果的转化与应用,围绕重点领域进行联合研发和技术攻关,助力示范区产业绿色转型升级。要打造一流的技术转化平台,加快形成应用需求牵引科研攻关、研发成果加速应用推广的良性循环,不断放大溢出效应,辐射带动长三角地区实现更多“1到10”的转化,推动实现高水平的科技创新与产业创新深度融合的区域共赢格局。

记者:魏阜龙(首席)

编辑:李璨(名优)

责任编辑:孙晨(首席)

终审:贾彦秋

转载请注明来自“绿色青浦”官方微信