“这面锦旗一定要送!是你们让我们老两口重新有了盼头。”近日,天目西路街道新桥居委会的张阿姨将一面写有“为健康保驾护航 为长者排忧解难”的锦旗送到街道红十字服务总站“老吾老计划”项目团队手中。这面锦旗承载着张阿姨一家对街道养老项目精准、专业支持的感激,也是对街道聚焦家庭照护者能力建设、切实破解失能长者照护难题工作成效的肯定。

“老伴能下床了,我也能喘口气了”

张阿姨年近八旬,老伴腰部常年疼痛,行动不便;她自己也患有膝关节方面的疾病,弯腰搀扶老伴时常常疼得直不起身。儿子一家定居国外,老伴的日常照护全靠张阿姨硬撑。

“以前每次打车去曙光医院做康复,来回折腾大半天,光是上下车就耗尽力气。”张阿姨说。如何更科学、更省力地照顾老伴,同时保护好自己的膝盖,成了张阿姨一直难以摆脱的心病。

转机出现在去年春天。居委会在入户走访时了解到张阿姨的困境,推荐她申请了街道“老吾老计划”。没过几天,康复师就带着教具上门了:从如何用省力的姿势给老伴翻身,到针对腰部穴位的按摩手法;从推荐专业护腰带,到一步步教她艾灸方法……康复师每次上门都耐心演示。

经过一年多的努力,张阿姨的老伴从卧床不起,到现在已经可以下床缓慢行走,生活质量得到了显著改善。

从“力不从心”到“照护有方”

张阿姨的经历,是街道“老吾老计划”的一个缩影。这个由上海夕悦老年颐养服务中心从2020年起承接的项目,已在街道运行近5年,核心就是“教会家属科学照护”,让失能老人在家就能获得专业支持。

项目采取“集中授课+入户指导”双模式:每月开设的集中课上,心理咨询师、康复师、营养师等“六大师”团队轮流授课,从高血压管理到心梗急救,从认知症辨别到适老化设备使用,内容全是照护者最需要的“干货”;对于像张阿姨这样行动不便的家庭,则提供“一对一”入户指导,康复师每月至少上门4次,每次服务不少于1个小时,根据老人身体状况定制照护方案。

左右滑动查看更多

“30+1”举措,让关爱延伸到每个需要的角落

“老吾老计划”每年有30个入户指导名额,但在天目西路街道,今年这个数字其实是“30+1”。这个特别的“1”,指的是街道红十字会与退役军人服务站合作的暖心举措——为烈士家属等特殊群体“特事特办”。

82岁的王爷爷就是这个“+1”的受益者。王爷爷父母是革命烈士,自己因腿疾常年居家,唯一的儿子患有尿毒症,根本无力照顾父亲。去年老伴去世后,王爷爷一度不愿与人交流。虽不符合“有家属照护”的基本条件,但街道还是决定将王爷爷纳入服务。由退役军人服务站的志愿者每天上门,项目康复师则专门培训志愿者照护技能,替代家属完成日常照料。

“这一模式既解决了特殊家庭照护难题,又通过志愿者技能输出,实现了关爱资源的可持续传递。”街道项目负责人表示。

项目的专业底色还来自红十字会的资源支撑。作为全国红十字模范单位,街道充分发挥红十字会在急救培训、健康管理、志愿培训等方面的专业优势,整合各方资源,通过红会力量赋能养老服务。

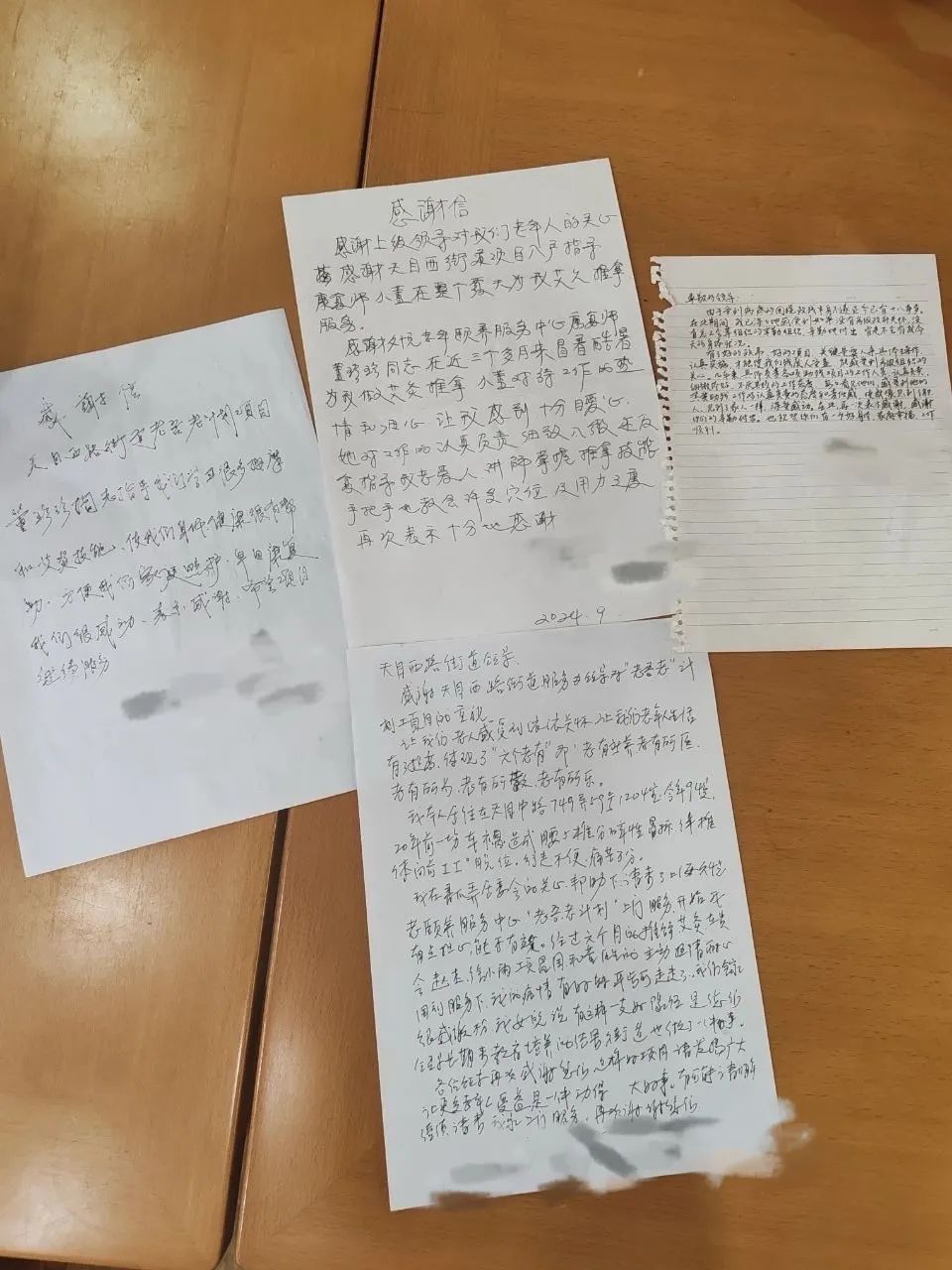

感谢信里的“获得感”

项目办公室的墙早被居民送的锦旗“占满了”,数封真挚的感谢信被完好地保存着。老人们用朴素的文字感谢“老吾老计划”这个暖心项目,感谢康复师冒着严寒酷暑上门细心指导,就像亲人一样,让他们十分感动。

记者:陈洁

编辑:史笑雨、杜文嘉(实习)

资料:天目西路街道

通讯员:吴赛华

转载请注明来自上海静安官方微信