走千村 访万户 读中国

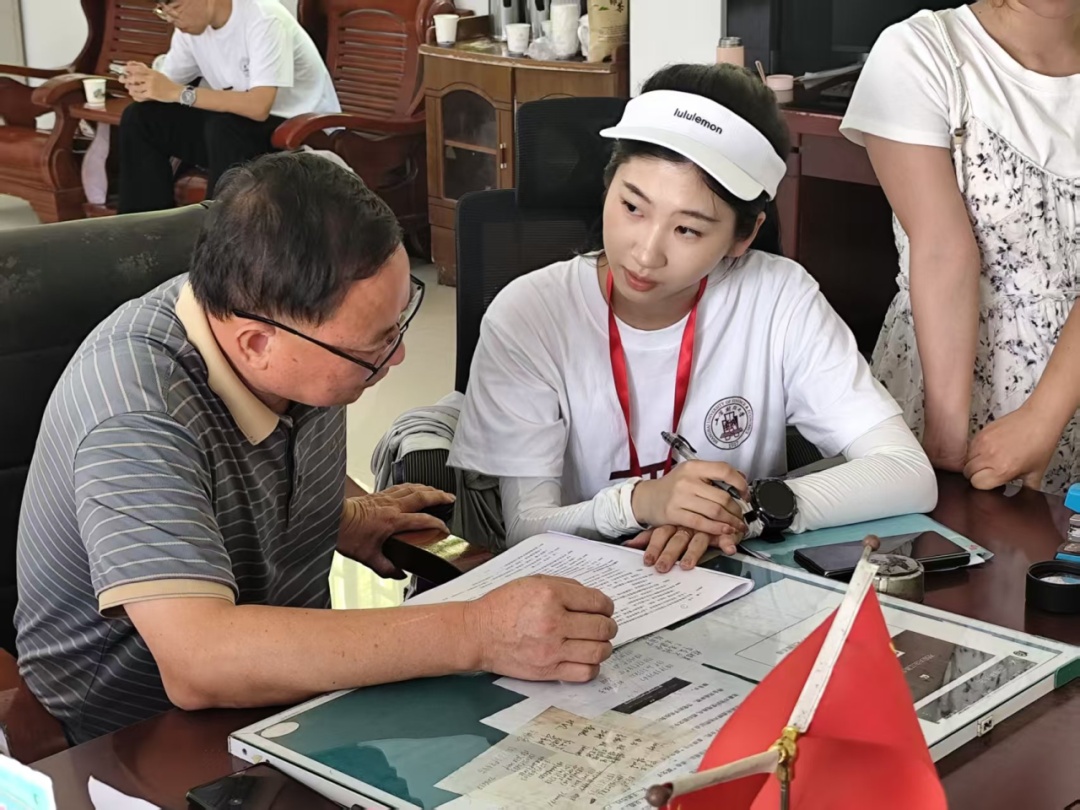

上海财经大学“千村调查”项目自2008年启动以来,已连续实施18年,3万余人次学生走访了全国1.45万余个村庄的20余万农户,撰写调研报告1.3万余篇。今年,项目以“农业强国建设”为主题,1800余名师生分成733组,围绕供给能力强、生产意愿强、产业韧性强、经营体系强、农业科技自立自强等5大方面深入全国31个省级行政区的1125个村庄进行调研,预计调研17000个农户。本期小编带大家走进粤桂闽赣(广东、广西、福建、江西),看看上财师生的田野调查~

泥土的温度:英德农事考

时值盛夏,农忙正酣,千村调查广东英德分队的师生们忙碌地穿梭于各个村落之间。他们深入乡村腹地,逐一叩响村民的家门,从初时的拘谨陌生,到渐渐地心扉大开,语言和地域的隔阂在诚挚的交流中悄然融化。“走村入户间,我深切体会到了乡村振兴背后涌动的温情与磅礴力量。田野工作,绝非单纯的数据堆砌,它是情感的桥梁,是心灵的触碰。唯有摒弃研究者的高姿态,以平等之心倾听村民的点点滴滴,方能洞悉乡村发展的内在逻辑。”

踏入绿意盎然的茶园,茶树一垄垄整齐排列,采茶人穿梭其间,双手在枝叶间灵巧舞动。在红茶庄园,师生们目睹了另一种形式的土地智慧。“茶园里,茶农们用布满老茧的手捻起嫩芽,而智能茶厂内的机械臂则精准分拣茶叶。每斤英红九号茶叶背后,凝聚着二十道工序的精雕细琢,更承载着三十户家庭的生计,这让我们真切感受到科技赋能农业的具体模样。”王思淇谈道。规模化种植和产业化经营不仅为当地村民提供了大量就业岗位、增加了收入,还提升了当地茶叶的知名度和市场竞争力,推动了英德市茶叶产业的发展,促进了农业产业结构的优化升级,为农业强国建设注入了强劲动力。

在当地村民的热心指导下,师生们投入到劳动中。有的学生手持工具收集稻谷,虽动作生疏但热忱满满;另一些学生俯身摘取晒干的玉米粒,感受丰收喜悦;还有学生在花生地劳作,拔起花生抖落泥土,体验劳动乐趣。虽然汗水浸湿了衣衫,但大家脸上都洋溢着快乐的笑容,还不时和村民交流劳动技巧,田间地头充满了欢声笑语。

“村村风貌各异,户户故事独特:我们漫步于以农旅融合著称的寨背村,欣赏荷花池碧波荡漾的乡村美景;我们围坐聆听金造村的村干部娓娓道来红色往事;我们为村民口中遭水浸的稻子感到揪心,也为英德红茶、麻竹笋成为当地农业的亮丽名片而欣喜。”刘心然在调研笔记中深情地写道。“在农业强国的宏伟蓝图中,三农是坚实的根基,乡村是广阔的舞台。我们既要牢牢守住粮食安全的底线,确保每一寸耕地都能多产粮、产好粮,也要让产业之树在乡野深深扎根,从传统种养延伸至精深加工,从田间地头拓展到电商平台,让农业成为充满希望的产业,更要致力于农民增收致富,让他们的笑容更加灿烂。同时,让乡村既保留田园诗画的韵味,又享受现代生活的便捷,使土地中孕育的希望,切实转化为村民沉甸甸的财富,成为乡村振兴道路上最亮丽的风景线。”

山歌的褶皱:三江侗寨行

晨雾缭绕的山路上,车轮碾过最后一道盘山弯弧,侗寨吊脚楼的青瓦飞檐自云霭中探出。广西柳州三江团队的同学循着漫山的茶香,走进山村侗寨,探访这里乡村振兴的生动实践。

“这里高海拔、多云雾、寡日照的环境,堪称茶树生长的黄金标准。”村寨因地制宜,将传统茶产业与立体种养深度融合,形成“一片叶子带动多元经济”的生态循环模式。“茶树与木耳混种、茶园与香鸡共建、茶籽油精深加工及罗汉果、葡萄等特色作物种植,这种‘以茶为媒、多产联动’的模式,为相似地形区提供了可复制的乡村振兴样本。”师生们翻山越岭,结合观察与访谈,深入理解高山地形对生产方式、基础设施与水利保障的深远影响,感受到生态农业在实践中的多样探索与现实挑战。

稻田边,年轻人的银项圈与沉甸甸的稻穗在直播镜头里交相辉映。在这里,农文旅融合发展的多元路径探索已初见成效。师生们走进布央村,探究“以茶促旅、以旅兴茶”的产业联动模式;亲身体验平岩村的“百家宴”、非遗纺纱等特色活动,探寻文化传承与经济增收的双赢之道;参观冠洞村的“月也”“侗族风情街”等新地标,感受传统村庄在创新运营中的新发展模式;走访泗里村,学习“电商赋能+非遗传承”双引擎打造的新型乡村发展典范。

调研不仅仅限于访谈和参观,老师和同学们更是积极参与到劳动实践中,深刻体验乡村产业的真实面貌。在马胖村,大家深入山间的鸡舍,学习养殖香鸡的技巧,并共同烹制了一顿地道的农家饭,品尝当地的特色风味;来到归东村的葡萄园,大家直接下地劳作,亲身参与葡萄种植的过程;在南站社区的茶园,师生们摇身一变成为茶农,亲手采摘茶叶,学习侗族人独特的制茶工艺。“五天的调研活动,是一次从书本到土地的深刻行走,更是一场与乡村的深度对话。”这些来自田间地头的宝贵实践经验,帮助青年学子们将书本知识有效转化为自身的实际能力,让他们更深刻地感受到了乡村振兴的真实场景。

星火的刻度:上杭红色志

“大学生来啦!”随着一声呼喊,村民们纷纷走出家门,笑脸相迎。这里的淳朴民风,让福建上杭分队的师生们深感亲切。队员们穿梭于农家院落,与村民们深入交谈,详细了解他们的日常生活以及对农业建设的看法。受访的老人们摇着蒲扇,耐心而详尽地回应。赖坊村大爷那句朴实的“问得这般仔细,是为我们好啊!”,道出了沉甸甸的信任基石;上洋村阿姨不由分说塞来的水果,包裹着最纯粹的情谊。“村民们手把手地教我们用艾草等香料制作传统香袋。指尖轻揉着芬芳四溢的艾叶,在细腻的针线穿梭间,我们不仅领略到了传统手作的温情,更在欢声笑语中深刻感受到了村民对传承乡土文化的不竭动力。这些不期而遇的点滴,成为田野调查中最珍贵的馈赠,远比数据更能生动地诠释何为人民。”

在风景秀丽的文元村,一位正在调试直播设备的年轻人吸引了师生们的目光。他热情地向大家介绍如何利用电商平台,将家乡的农副产品推广销售到全国各地。“我就想让更多的人了解并品尝到我们家乡这些优质的好东西!”这句直白却饱含激情的话语,不仅倾诉了他对家乡深沉的爱与骄傲,还鲜活地勾勒出新时代农人坚守乡土、敢于创新的坚毅信念与切实行动。

“红色圣地”是这片土地独具特色的名片。队员们充分利用古田丰富的红色资源,瞻仰了古田会议旧址、毛主席纪念园,探访了《星星之火,可以燎原》的写作地协成店及蛟洋暴动旧址文昌阁等地。在革命圣地,他们接受了深刻的思想洗礼和精神淬炼,更切身感受到革命老区的发展脉动。“星星之火可以燎原,这种精神在当下依然具有穿越时空的力量——一份份千村问卷、一个个田间脚印、一滴滴泥泞汗水,终将汇聚成乡村振兴的伟大蓝图。”林子淳写道。

古田的红色基因与生动的乡村实践,为队员们上了一堂深刻的国情社情民情“思政大课”。他们于思想建党之源泉感悟初心之纯,于碧水丹山之美景触摸发展之脉,于蓬勃创业之热土见证时代之活。“这七天,是精神的朝圣,更是国情的深读。乡亲的暖,赋予了前行的温度;古田的红,熔铸了信仰的底色。”王效谦不禁感慨。从倾听农家院落的深情细语,到协成店煤油灯下心灵的深刻触动;从村民手中传递的粽子中蕴含的殷切期望,到紫金矿业等企业彰显的强劲产业动力——每一步足迹,都是对农业强国坚实根基的深入探索;每一份记录,都汇聚着对乡村善治深沉而细致的思考。

墨色的延续:婺源文研记

当晨光穿透徽州云岭,婺源团队的师生们正背起行囊,踏上走村访户的实地征程。从石门村的生态林地,到晓起村的崎岖山道,从晒秋广场的非遗馆,到洙坑村的烈士墓园,他们以脚步丈量大地,用纸笔记录民情,展开了一场跨越旅游与农业、开发与保护、传承与发展的全景式观察。

在与当地村干部、村民的交流访谈中,“中国最美乡村”的神秘面纱逐渐被揭开。徽州古韵、山水田园,构成了婺源极具辨识度的文化标签。作为乡村旅游典范,婺源将自然、文化和旅游深度融合,让这片古老而又充满活力的土地焕发出了新的生机。村民们分享着自家民宿的经营故事,讲述着如何通过发展乡村旅游,实现了从贫困到富裕的华丽转身;如何利用当地特色农产品吸引游客,带动乡村经济。一位参与调研的同学感慨道,很多问题在书本里难以找到答案,只有深入田间地头,才能真正理解乡村的发展。

他们发现,每个村庄都有其独特的振兴密码和发展路径。“渔潭村借自治之力,重塑治理格局,深度融合生态与旅游,成功跨越“民富”至“村富”的门槛;黄源村深挖酒文化精髓,结合自然风光,精心规划生态旅游,打造酿酒体验与农耕研学项目,力促农旅深度融合;江湾村依托“自然山水+人文遗迹”,开发农事、民俗等多元业态,构建“农旅互促”的良性循环体系;晓起村依托皇菊种植,开设茶文化展览室,拓宽增收渠道;官桥村借助“智慧5G数字化茶园”平台,成功实现了茶园种植管理的精准化和数字化,已成为全镇茶叶基地的示范园区……”同学们认真记录着每个村落的故事,他们的心中充满了对乡村振兴的期待和憧憬。

随着调研的深入,大家愈发清晰地意识到,千村调查绝非一次简单的走马观花式的出行,而是连接理论与实践鸿沟的桥梁,是映照社会发展多元面貌的镜子,更是一场传承与担当的精神洗礼。如队员肖广源所言:“调研,是用脚走出的答案。我们来,是为了看见,也是为了参与改变。”

上海财经大学师生扎根田野、深入村庄,在与土地的亲密接触中体验基层治理,在与村民的深入对话中激活思政课堂,更在一次次面对调研困境时,收获成长的勇气与方法。他们以脚步丈量乡村振兴的广度,用问卷和访谈记录中国式现代化的深度;他们不仅见证了乡村的蜕变与活力,更深刻体会到了国家政策的力度与温度;他们用自己的镜头和笔触,记录下了一个个生动的故事和感人的瞬间,让更多人看到了乡村振兴的希望和未来。

策划|党委宣传部、学生工作处

来源|2025千村调查各团队

编辑|烟文雪 校对|依子贺

审核|曹东勃、施蕾