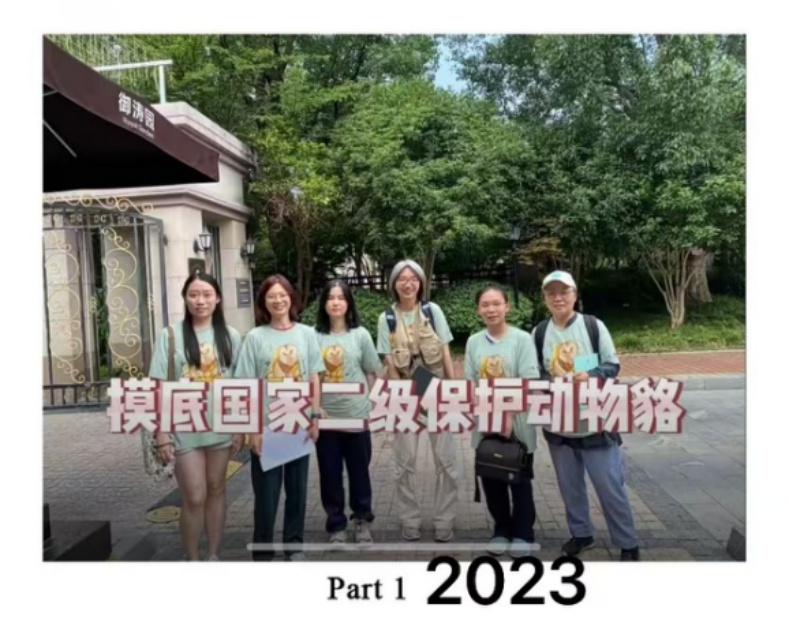

2023年·初遇: 从专属司机开始“起步” 夏夜,雨丝缠裹着蛙鸣。本是寻常的一天,我照例充当女儿的“志愿活动专属司机”,将她送到闵行某小区的集合点后,顺路拜访住在此地的朋友。闲聊间,话题竟自然延伸为关于貉的社区居民深度访谈。原来,他们家去年曾偶遇貉,还留下了照片,正是通过我们的貉口普查,才知晓那动物的身份。 女儿和队友们攥着记录本在小区里穿梭时,我也跟着记录居民的访谈。那天,我们终究没亲眼见到貉,却在居民们碎片化的叙述里,触到了城市与野生动物共生的温度——原来那些零散的信息,也可以是貉口普查里不可或缺的拼图。

2024年·深耕:

没有貉的夜晚与更深的发现

那件印着卡通萌貉的T恤,是我的第一件“志愿者工作装”。女儿刚刚拿到心仪大学的offer,今年作为新晋的领队,正带着队员研究两步路,而我这个“新人”则紧张地反复翻看《上海城市常见野生动物“怎么办”社区手册》——原来志愿者不仅要记录数据,还要成为连接科学与社区的桥梁。

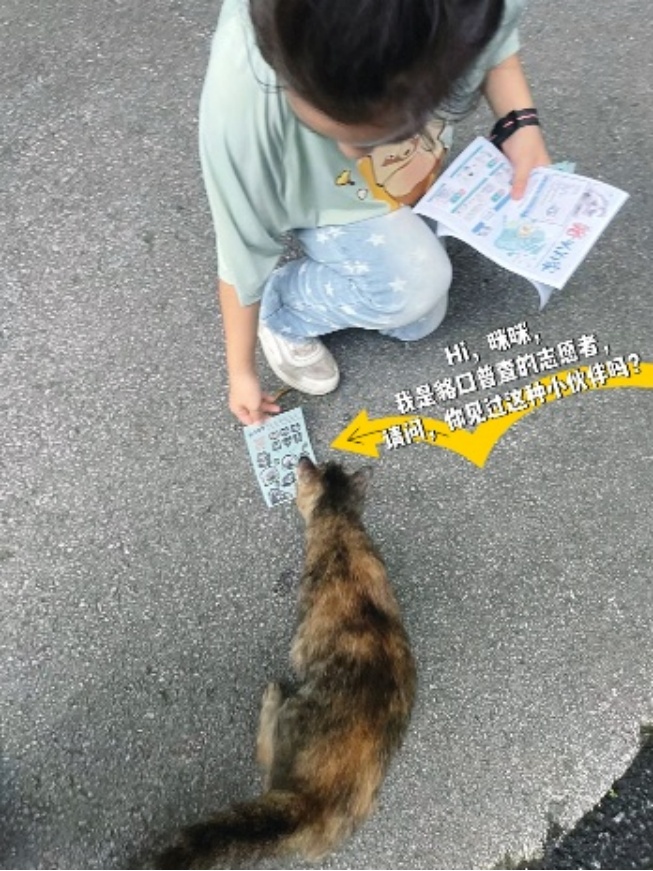

记得那个特别闷热的普查夜,蚊子的嗡嗡声成了背景音,汗水把记录表边缘都浸软了。我们按样线走遍小区每个角落,相机里却只拍到流浪猫。正失望时,女儿突然蹲在灌木丛前:“妈咪,快看这个!” 手电筒光下,几处呈凹陷状的泥土清晰可见。“是貉的集体厕所,”她眼睛发亮,“它们有集中排便行为,会用固定地点,这是标记领地的方式。” 在后续向小区居民科普“貉”的时候,我试着把这些发现转化成居民能懂的语言:“就像小朋友会有自己的小板凳,貉也有固定的‘卫生间’。”我突然理解了女儿常说的“公民科学”——我们不仅是数据的收集者,更是野生动物行为的解码者。

在那些没有遇见貉的夜晚,我们普查的意义,从来不只在于“看见”,更在于带着敬畏去了解。

2025年·破茧:

从追随者到传递者的蜕变

今年,女儿转战去象山韭山列岛守护极危物种——中华凤头燕鸥。当女儿在视频通话里描述着监测屋看到的日出——“海浪把霞光碎成千万片金箔,燕鸥的叫声就混在海风里”,她晒得发红的脸颊上还沾着沙粒。虽然科研项目规定不能外传照片,但她眼里闪烁的光已经足够让我明白:那个曾经蹲在小区灌木丛前数貉脚印的女孩,如今正在守护更脆弱的生命。

而我仍在貉口普查的微信群中潜水,看着大家热烈的讨论,手指悬在“报名二维码”上方迟迟未动。那些未说出口的顾虑像夏夜的蚊虫般萦绕:我的专业知识够支撑起一场严谨的普查吗?能从容应对户外突发的状况吗?以我目前的知识储备,随口的回答会不会误导居民?被花脚蚊子团团围攻时,还能保持观察的专注吗?

转机发生在中信泰富广场的“万物野踪 一个长江和TA的朋友们 生物多样性展”展览中,老师们提出的问题似乎难不倒我这个门外汉;李梓榕老师《从“貉”说起》的分享,打开新的认知维度;第N次听王放老师演讲时,那句“好奇心:生物之间最朴素的感受”忽然在心底发了芽;与冯一迪老师的长谈更如晨钟般敲响——向居民科普貉的生存现状,本就是普查的重要环节,而这恰是我擅长的事。重燃的热情像蒲公英种子般散开:在女儿的鼓励下我申请成为了领队,去年并肩作战的队友第一时间响应,又拉来了两位队友,大家一起递交了志愿者申请。

与貉相逢的夜晚:

惊喜里藏着的隐忧与生态思索

今年第二场普查,终于让我们得见貉本尊。不得不说,这个小区简直是貉的“理想家园”——它们的洞穴分布得又广又隐蔽,空置别墅的角落、房屋地基的缝隙、木栈道的下方,随处都可能藏着一个温暖的小窝。更关键的是,小区里的流浪猫养尊处优,这背后藏着的是一群热心喂猫的居民。而这些源源不断的猫粮,也顺理成章成了貉的“免费食堂”,让它们几乎不用为口粮发愁。

沿着预设的样线一路走,我们先后目击到8只貉,发现第一只貉的欣喜不亚于观鸟加新,同行的学生志愿者也是第二年参加的老手了,她兴奋地戏称这是“金币掉落”,每一次相遇都像拆盲盒般让人惊喜。

只是这份惊喜里,藏着几分隐忧:8只貉中,有3只明显带着皮肤病,毛发脱落的地方露出斑驳的皮肤,看着格外让人心疼。其中一只更是胆大得反常,不知是好奇还是别的原因,竟悄悄跟在我们身后,直到被发现也不躲闪,就连相机闪光灯骤然亮起,它也只是愣了愣,依旧杵在原地。那一刻,我们心里都冒出个念头:它这般不怕人,难道是在向两脚兽无声地求助?

这次普查遇到的现象让我们忍不住琢磨:它们的频繁出现,会不会和某些适应性强的生物有些相似?平日里藏在暗处,只有当数量多到一定程度,才会闯入人类的视线?而数量激增带来的食物竞争加剧、栖息空间拥挤,以及上海的黄梅天,会不会也是皮肤病多发的原因?但这就是生态的一部分,是野生动物种群自然调节的一种方式。

我想,貉口普查的目的从来不是数字,而是每个参与者心中种下的生态伦理。

或许公民科学最珍贵的馈赠,就是让我们在丈量野生动物踪迹的同时,也丈量出自己成长的刻度。

延伸的足迹:

从貉到更广阔的生境

我们还荣幸地成为《上海城市自然观察主题科普课程包》的首批推广者。今年的社区居民访谈环节,除了收集固定信息,我们特意加入了黄鼬、赤腹松鼠、刺猬等常见野生动物的科普——它们与貉一样,都是城市生物多样性的鲜活注脚。每个物种在生态系统中都占据着独特的生态位,发挥着不可替代的作用,明白保护城市生物多样性,就是守护我们共同的家园,这正是我们在推广中想传递的核心认知。同时,我们穿插志愿者招募与《课程包》的推广,希望更多市民能循着我们的足迹,走进这场与自然共生的旅程。

原来这三年走过的路,早已从“陪女儿参与”变成了“为共生尽力”。从司机到领队,从观望到行动,貉口普查教会我的,从来不是如何计数,而是如何带着温柔与理性,在城市的缝隙里,为野生动物留一方天地,也为人类自己,存一份与自然对话的谦卑。

下一个夏夜,或许仍有未解的疑问,但脚步已更坚定——因为每一份微小的坚持,都是公民科学里,最动人的光。

素材来源:@上海林业