“我永远记得,第一次来到生殖免疫科,见到鲍时华主任的场景——面对我焦急地询问,她温柔地对我说:‘有希望’。”

自2010年开设“习惯性流产”专病门诊到2015年建立生殖免疫科,再到如今年门诊量超10万人次,短短十年间,上海市第一妇婴保健院的这个特色专病门诊,为不少习惯性流产以及生育困难的女性带来了迎接新生命的喜悦和享受天伦之乐的幸福。

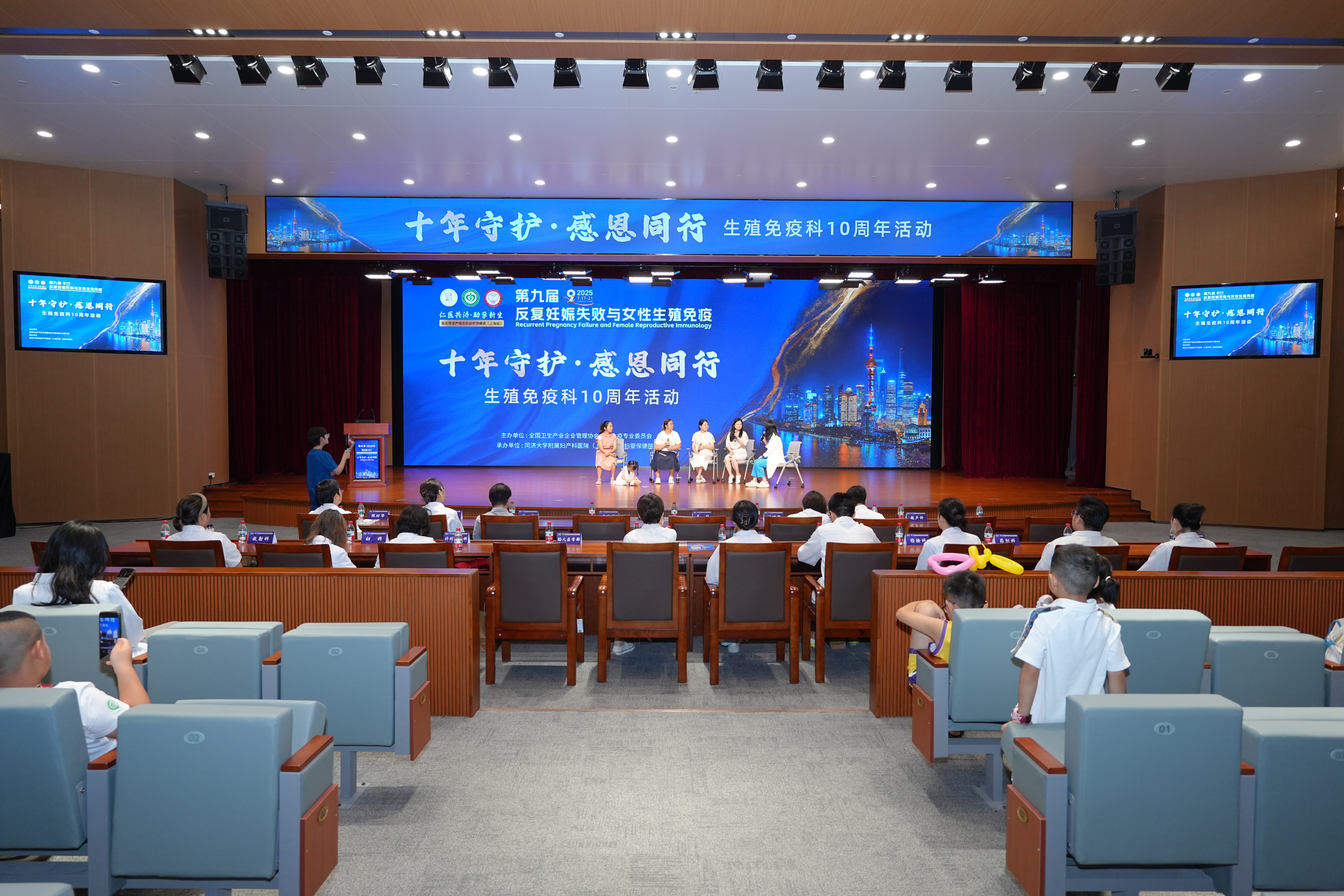

2025年7月18-20日,一妇婴生殖免疫科迎来开科十周年,并举办以“十年守护·感恩同行”为主题的系列活动。活动涵盖医患互动的“回娘家活动”“关爱女性生殖健康”公益咨询、第九届国家级医学继续教育班、生殖免疫经典病例大赛等多元场景,不仅展现了科室从专病门诊到全国诊疗中心的跨越式发展,更以近5万例成功妊娠案例,书写了一妇婴生殖免疫科的奋进篇章。

从“一粒种子”到“参天大树”:十年破茧成蝶之路

2015年,在医院支持下,鲍时华以“习惯性流产”专病门诊为起点,在一妇婴长乐路西院门诊楼开启了生殖免疫领域的探索。在那间小小的诊室里,她遇到过太多几近失去希望的女性,带着“最后一搏“的期冀找到她。从开始只有10位患者,然后增加到20位,病人越来越多,如今日门诊量有时已达百余位,预约号甚至已经排到两个月后。

供不应求之下,鲍时华团队创新推出了三级分诊制度——初级,接诊医生负责病因筛查、分诊;二级,主治医师对病因明确的患者,按照指南进行规范治疗;而鲍时华的门诊则主要面向病因不明或是有多个病因的、有多次保胎失败经历的患者。“三级分诊制度”的推行,构建了清晰有序的诊疗路径,保障患者精准对接医疗资源,提升医疗效率的同时,也为科室培养了年轻医生。

十年间,从最初年门诊量不足万人的小科室,到如今拥有10名专科医生、独立超声室与实验室的精锐团队,一妇婴生殖免疫科在一路披荆斩棘中实现跨越式的转型:从直面传统医学观念的质疑,到负担临床与科研的双重压力,团队以“自然流产11次、13次、14次患者成功分娩”等突破性案例,证实了系统筛查与个性化诊疗的科学性。

科普赋能与人才培养:构建生殖健康生态闭环

生殖免疫科的诊室里,60%是外地患者。

如何为这个群体提供更加便捷的咨询和用药方面的服务,如何能让她们对于保胎知识有更全面深入地了解?科普,成为团队最大的助力。

“不少人对保胎问题存在着一个误区。以前的观念是‘优胜劣汰’,即胚胎不好就没有必要保留,甚至有医生也持有这种观点,认为如果胚胎有问题就让它自然淘汰。这种观点实际上存在着一定的片面性。流产背后,肯定有其他病因。”尽管门诊工作繁重,但利用工作之余撰写科普是鲍时华的必修课。在新媒体平台上,她分享着引发深切共鸣的诊室故事、干货满满的医学科普和更新及时的出诊信息。在她的影响下,团队其他医生同样热情投身于科普实践中。

短短数年间,科室以“打破专业壁垒,传递科学孕育”为使命,打造了立体化科普矩阵。600余篇原创文章、200余条科普视频通过微信公众号、抖音等新媒体平台传播,使“怀得上、保得住、生得下”的理念深入人心。2023年,鲍时华、李国华、余娜三名科室医生齐齐入围上海市医务人员健康科普影响力排行榜100强。

临床与科研双轮驱动:创新成果改写诊疗格局

除了科普,生殖免疫科对于年轻医生的梯度培养同样不遗余力。十年来,科室在鲍时华的带领下深度参与国家级专家共识制定,参与组建全国性复发性流产诊治联盟,同时构建了“科研-临床-转化”的闭环体系,连续多年举办国家级的继续教育项目,邀请国内外生殖免疫领域知名的专家教授进行学术交流,分享国际上前沿的诊疗理念和治疗经验及最新研究进展等。此外,科室常年招收来自全国各地的进修医生,做好基本诊疗规范的推广和普及。

科研创新方面,团队同样勇攀高峰,从CD24+蜕膜基质细胞的突破性发现,到新型抗磷脂抗体试剂盒的研制成果的成功转化,再到孕早期流产风险筛查技术攻坚,各项科研基金的持续斩获,SCI论文的高质量发表,都标志着学科的稳健发展。科研成果的临床转化,更体现了科室“把科研论文写在患者康复清单上”的务实精神。

展望未来:全周期管理开启孕育新征程

面对生育政策调整与人口结构变化,科室已规划“十五五”发展蓝图:加大科研投入推动成果转化,实现妊娠全周期管理,并搭建国际合作平台提升学术话语权。

从专病门诊到辐射全国的诊疗中心,一妇婴生殖免疫科的十年,不仅是技术突破的十年,也是医者仁心的十年,更是“上海医生”持续推进专科建设、提升优质医疗服务供给能力的成功实践样本。