外滩系列

百年外滩源

53×73cm

抚开红砖的青苔,

让已经百年前的故事,

重新长出根系,

写出城市的新谱系。

北外滩1930’s

45×65cm

那里有未写完的信,

墨迹正与暮色交融。

河水搅碎的倒影,

划下了今天的痕迹。

时空在同一个韵脚里重逢,

是新的律动,是新的足迹。

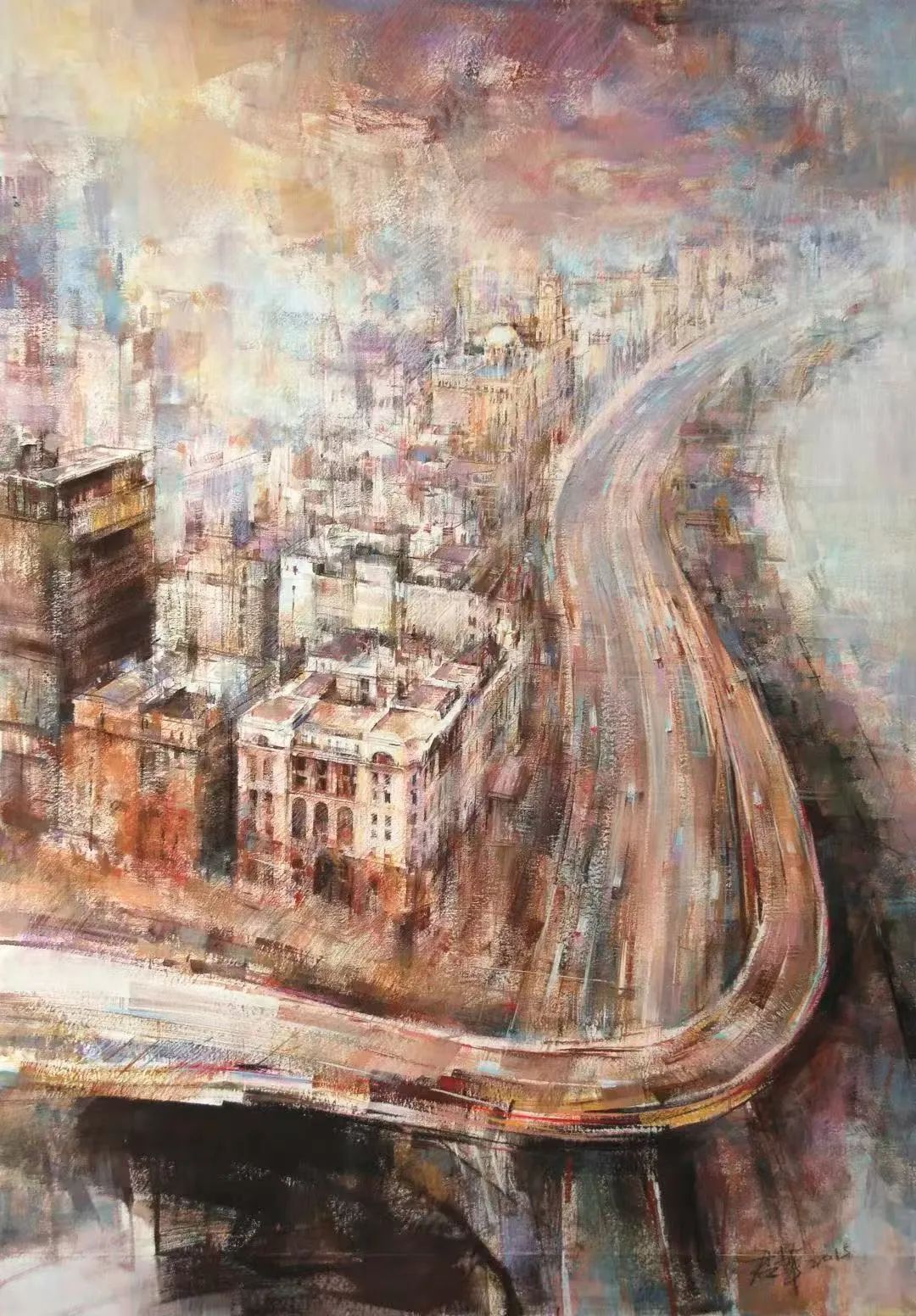

美好记忆——远东第一湾

150×100cm

扫过记忆的河,

掠过怀想的江,

在江与河的交汇处,

把外滩折成一首阶梯诗。

骤然转身,

重展姿态,

接力更美好的续句。

浦江旧梦

100×100cm

让荣光与梦想,

都碎成蓝色波光里的密码。

我们站在时间的缝隙里,

在江风中,聆听百年的声音。

秋·暮

120×100cm

斜阳轻笼,黄浦江的呼吸,

在楼宇的棱角间起伏,

一艘驳船划开水面,

将思绪裁成两半,

一半温暖旧梦,

一半轻抚未来。

婉风流转系列

婉风流转 No.1

75×54cm

低垂的睫羽下,

藏着一丝游走的光。

半掩的掌心中,

捧起一道朦胧的光。

无论凝望,还是顾盼,

都能捕捉,

一片光停驻的痕迹。

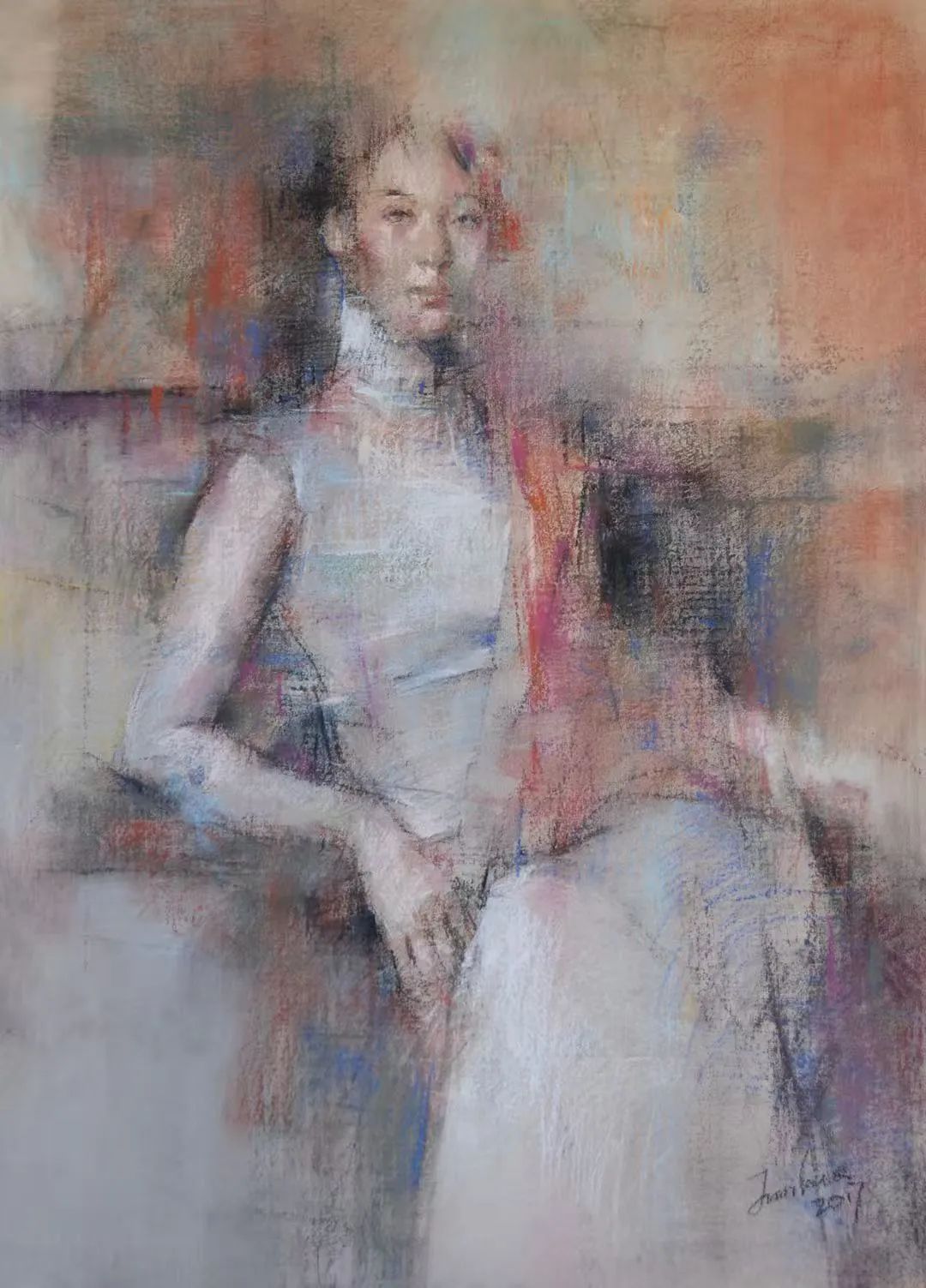

婉风流转 No.2

75×54cm

聚拢起舞的色彩,

让一片白,

端坐在明艳里。

展开飞扬的思绪,

让一阵风,

栖息在时光里。

Q:为什么选择粉画这个媒介进行创作?粉画如何影响您的创作?

A:选择色粉作为创作的媒介,不仅仅是看中它使用时的轻便简捷,无需用笔和其他媒介去调和颜色。更看重的是粉画颜料的独特表现性。拿起方形或圆形的色粉棒,以不同的重力在接触画面的瞬间产生丰富多变的笔触和色块效果。相比其他绘画材料,使用色粉笔可以更快速地记录下稍纵即逝的灵感。与此同时,色粉颜料在特定纸面上留下的痕迹,也具有画种本身的魅力和不可替代性,我个人不太赞赏将粉画画成油画效果,这样它独特的魅力也就难以显示。

无论是人体、人像还是风景画创作,我都不会刻意追求还原人体肤色或是青砖绿瓦的表面肌理,也无意强调色粉颜料与生俱来的细腻、松柔的明艳感觉。而是在色块的任意渗透、叠加而至的斑驳中,去追寻东方的写意精神。通过营造画面本身的节奏、韵律,将严谨和写意两极得以天然的融合,并做到游刃有余。

Q: 个人风格形成过程中对您影响较深的人、事物、思想?

A :在多年的绘画实践中有无数国内外的大师都是我学习的榜样。说到色粉画,我个人认为法国画家德加依然是一座难以逾越的丰碑。尽管在他之前或是之后,有许多作品都称得上维妙维肖。但以粉画的表现形式和画面的丰富多彩,我还是最欣赏钦佩德加的作品。德加的创作思路也促使我更多的思考作品本身的表现力,而非现实对象的还原程度。

Q: 您如何选择作品主题或者作品的灵感来源?

A :作品的主题来源于生活体验。同一事物,因人而异,感受也不同。一个不起眼的景,一张陈旧的老照片,有时也会激发起创作灵感。选择作品主题不是每时每刻都有周密的计划。

比如创作外滩系列,是因为作为上海近代历史进程的发源地,见证了近代上海城市与世界同步发展的百年岁月。作为出生和生活在黄浦江区域的我,也亲眼目睹外滩几十年的变化,对其丰富多样的建筑风格产生了挥之不去的情节。在创作手法上,外滩系列大多采用俯视的角度和细腻含蓄又略显虚幻的色调表现外滩的恢宏气势,有时也有意调整透视角度以强化空间的深度。艺术家在具体建筑的描绘中做到了虚实相生,使人产生无限的遐想。

Q:在您作品中感受到充满速度和力量的挥洒感,请您简要描述这一创作审美形成的过程。

A:我的作品较为注重抒发个人的情感。因此会充分利用绘画元素的组合,比如抽象形态、看似凌乱的笔触和色块等等。以恰到好处的组合表现我的情感。这个过程有时会相当漫长。色粉笔的便捷也使我能够快速铺展画面。同时我也非常注重画面底色的应用,毕竟粉画大多是画在有色纸上。如何运用纸色?包括自己制作各种底色,某种程度也是决定粉画作品特有魅力的关键。另外,我更觉得真正的绘画技巧是对画面中各种元素的取舍,而并非面面俱到。夸张与隐匿,能使画面充满张力,从而更好地抒发自己的情感。

徐君华 1960年生于上海,毕业于上海轻工业高等专科学校美术系,结业于上海师范大学美术学专业研究生课程班。中国美术家协会会员、上海市美术家协会水彩粉画艺术委员会委员。