城市是本书,在行走中阅读。本期的《1公里行走课堂》将带你一起走进南昌路136弄里的傅雷旧居。都说一纸虽短,家书情长;方寸尺素,明修身之道。《傅雷家书》就是一本家教经典,汇集了傅雷一家因材施教思想智慧的集中体现,傅雷夫妇也因此成为众多中国父母心中的榜样。

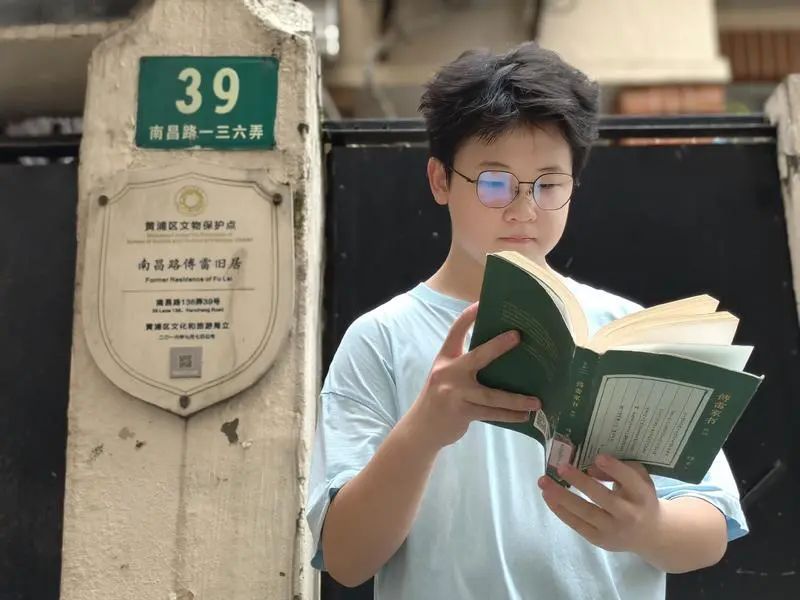

南昌路136弄39号,就是《傅雷家书》的诞生地。傅雷先生是中国著名的文学翻译家、文艺评论家,还做过上海美专的老师。他的一生和这座城市紧密相连,而他的旧居,离刘海粟的家也不远。

傅雷出生于原江苏省南汇县(今上海市浦东新区航头镇),他幼年丧父,母亲是一位极富主见的女子,极其重视他的教育,一路把他送入徐汇公学。

1927年,母亲更是毅然变卖田产,供他去法国留学,这才开启了一代巨匠的腾飞之路。

正是在这座寓所里,傅雷开启了他的翻译生涯。他翻译的很多世界名著,最初的创作念头都是从这里开始的:例如《欧也妮・葛朗台》《高老头》《约翰・克利斯朵夫》《幻灭》等。

傅雷翻译的作品语言优美,注重神似,具备中国古典美学里“尚情”“尚意”的特点,深受读者欢迎,多篇文章还入选了中学、大学语文课本。

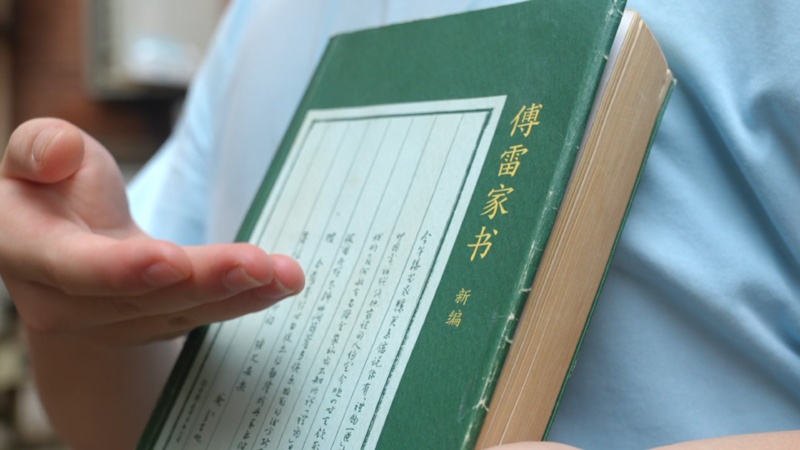

不过,让傅雷被更多人记住的,还是《傅雷家书》。

这是1954年到1966年间,他与留学波兰的长子傅聪长期往来通信的信件文稿。《傅雷家书》里倾注了傅雷夫妇对长子傅聪及儿媳弥拉的浓浓爱意,同时也提及了对未能很好地教育小儿子傅敏的忏悔。对两个儿子的不同教育方式,正体现了傅雷“因材施教”的教子观念。

在中国文化史上,能以家书形式流传于世的,只有《曾国藩家书》和《傅雷家书》两套著作,体例独特,堪称家书双璧。

《傅雷家书》当中,除了亲情之外,更多的是字里行间蕴含的满满的中国传统文化,对青少年成长过程中的道德、思想、情操、文化修养等方面,都具有极大且深远的启迪作用。

南昌路136弄曾居住过不少文化名人:1号是文学大师巴金曾经的居所,11号则是徐志摩和陆小曼的家,48号是影视“大腕”们的故居,如白杨、应云卫等人的旧居。

著名文化人钱钟书、杨绛曾住在黄浦区复兴中路573号,他们也经常来傅雷居所拜访。傅雷夫妇在这里居住的这段时间,和诸多文化巨匠为邻,相互交流,真是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。

现在这个时代,我们已经不再用书信往来了,但是那段用书信走过的历史,我们也不能忘却,应当铭记。或许在不经意间,当一个个活灵活现的家训故事、一句句言简意赅的家风箴言从历史中向你走来,无形中也让优良家风的传承更鲜活、更具吸引力和感染力。

黄浦区的南昌路,宁静而低调。漫步其中,梧桐掩映间藏着众多历史名人的文化地标,仿佛述说着太多太多的故事,或许这又是一个值得我们青少年来感悟家国情怀的生动课堂。

希望大家多能来南昌路走走,徜徉在人文历史的砖墙铭牌边,昔日场景仿佛历历再现,让名人的精神品格在人文行走中代代相传。

记者 / 姜东锋 伋升彪(特约)

编辑 / 刘晓静

图片 / 于依凡 孙高南

视频 / 于依凡 孙高南

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 小女孩们“都疯狂了”!淮海路“可爱值”拉满,因为“她们”来了

2. 未来十天,高温少阵雨多!