你知道吗?手机屏幕灵敏触控的背后,有一种能同时实现透光与导电的关键材料——透明导电薄膜。而在闵行“大零号湾”,华东师范大学杨长教授团队研发的全球首款P型透明导电薄膜(CuI),正重新定义着光电材料技术的未来。“未来3至5年,我们或许能在智能玻璃上看电影,借助AR眼镜实现外语实时翻译,这些场景都离不开P型薄膜的技术赋能。”杨长为记者描绘着技术落地的生动图景。

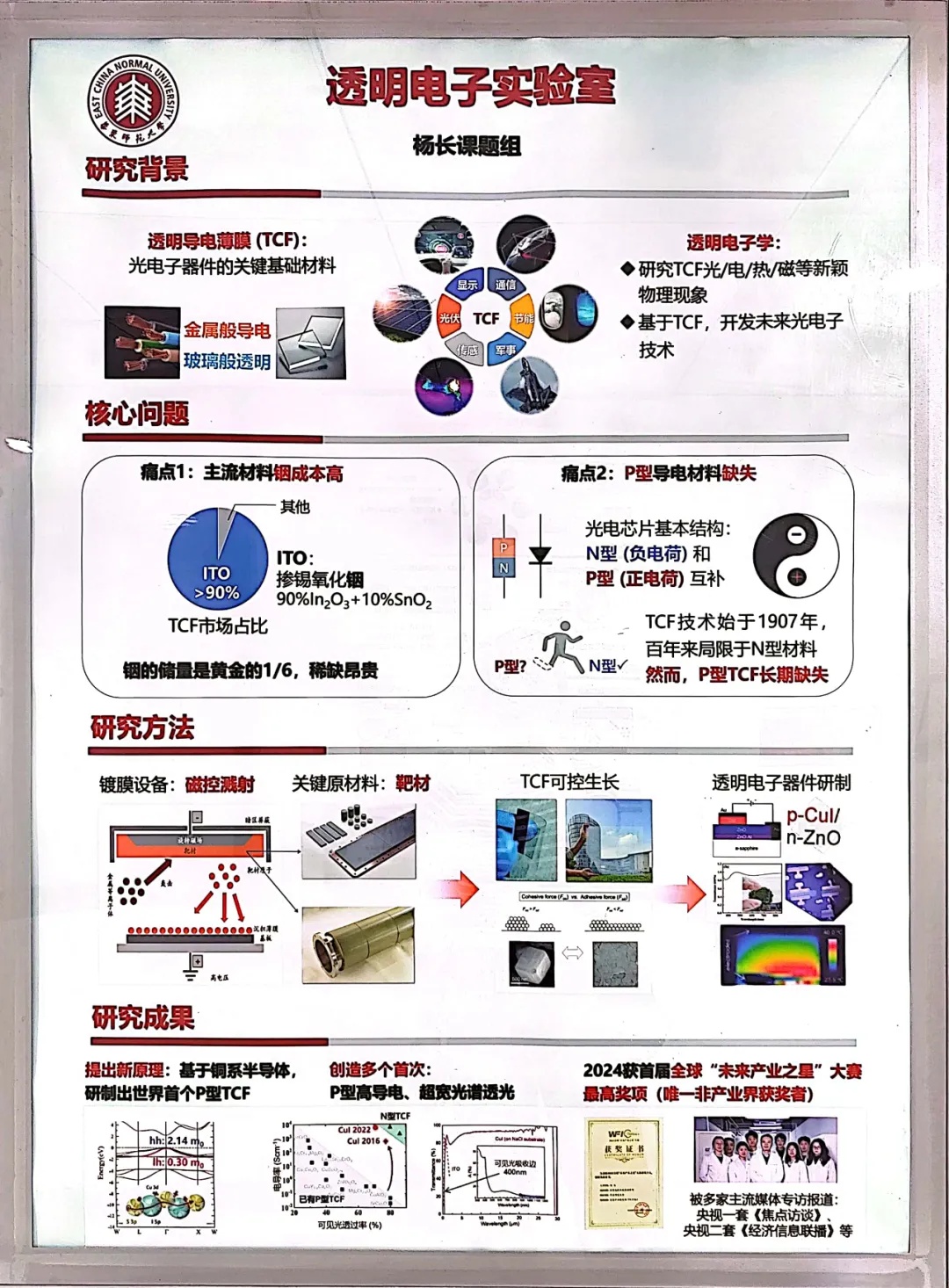

全球首款工业级P型透明导电薄膜大尺寸样品 以科研成果涵育新质生产力,助推高质量发展。目前杨长教授团队这一创新成果已走出实验室,正在大零号湾华东师大孵化器全程辅导下推进产业化,将前沿成果落地赋能产业迭代升级。 从“缺失”到“突破”:P型薄膜的技术革命 “玻璃能透光却不导电,金属能导电却不透光,而我们的透明导电薄膜既能透光又能导电,可以同时传递光能和电能。”走进实验室,杨长教授团队的学生陈肖健向记者解释了透明导电薄膜的特殊作用。 作为光电子器件的通用材料,透明导电薄膜广泛应用于手机屏幕、太阳能板、智能玻璃等领域。但长期以来,传统的透明导电薄膜被困在“N型”的单一赛道上,存在依赖稀缺资源“铟”、成本高昂以及性能受限于单一导电类型的诸多痛点,有很大的局限性。而杨长教授团队研发的P型透明导电薄膜,一举打破了这些困局。这种以铜为核心的P型材料,在导电和透光两大特性上都实现了突破,填补了全球技术空白。 “简单来说,N型材料与P型材料的区别在于电荷正负性的不同。”杨长指出,在缺乏P型材料时,市场一直处于“瘸腿”的状态,“器件本身能发挥出100分的作用,但N型材料只有50分的发挥效率,有了我们的P型材料就能把另外的50分发挥出来,使其理论上的所有功能得以实现。” 杨长课题组的研究方法及成果 更具产业价值的是其成本优势,基于铜的P型材料成本仅为传统N型材料的30%,“相比于硅这类技术十分成熟且市场价格统一的光电子器件主材,透明导电薄膜材料降本仍存在极大空间,成为工业生产中企业实现降本效益的必争之地。”杨长解释道。CuI在汽车领域,可用于智能车窗,实现调光与触控一体化。在光伏领域,叠层电池搭配P型薄膜,转换效率有望再提升5%。 在2024年首届全球“未来产业之星”大赛中,杨长领衔的这一项目,突破了应用市场原有材料的垄断格局,颠覆了光电器件结构的发展路径,实现了技术上的源头创新,作为唯一非产业界的项目负责人,杨长因此荣获了未来产业人才“超能奖”。 杨长(右四)获颁未来产业“超能奖” 从实验室到产业园:助力“硬科技”腾飞 当杨长团队决定将CuI技术产业化时,大零号湾华东师大孵化器成为了他们的首选。“这里不是简单的园区,而是真正的‘创新策源地’。”杨长表示,与侧重“从10到100”的传统高新区不同,园区专注于“从0到1”的孵化,这与高校技术成果转化的需求高度契合。 杨长在实验室讲解 记者了解到,为深入推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设,闵行区与华东师范大学共同建立的“大零号湾华东师大孵化器”,面积4000平方米,每年计划孵育不少于20个具有创新性和市场潜力的华东师大系优质科技成果,免费为入驻项目提供所需的办公空间,同时提供公司注册、政策法规、经营管理、资本对接等一条龙全方位服务。 “在这里,我们不用自己找资源,资源会主动来找我们。”杨长回忆,团队通过孵化器搭建的平台,先后对接了长三角国家技术创新中心、联想之星、云岫资本等机构,目前已获得3500万元投融资意向。更关键的是,在孵化器的牵线下,杨长团队与晶澳科技、华晟新能源等光伏龙头企业建立合作,2025年已完成首批靶材和薄膜样品送样。 这种体贴入微的“管家式”服务,精准击中了高校创业的“痛点”。“教授们擅长研发,但不懂市场推广、政策申报。”杨长告诉记者,工作人员会主动筛选匹配的政策资源,比如推送“初创企业培育计划”,帮助团队节省精力专注研发。 华东师范大学透明电子实验室研究团队 依托“大零号湾”的生态,“产学研用”的协同效应也正加速显现。目前,团队已在“大零号湾”内完成中试线搭建,下一步计划扩大研发规模,未来或在长三角布局生产基地,但杨长表示,核心研发仍将会留在这片“策源地”。 从实验室的论文到生产线的产品,从科学家到创业者,P型透明导电薄膜的产业化之路,正是“大零号湾”培育硬科技的缩影——在这里,政策的温度、资源的浓度、创新的热度,正让更多“从0到1”的突破成为可能。 转载请注明来自今日闵行官方微信