在上海老城隍庙后的荷花池中,一座湖心亭翼然而立,与九曲桥相连,亭下池内,鱼影可鉴,天生有一种诗情雅趣。这座已经矗立于此二百余年的“海上第一茶楼”,在历经近两年的保护性修缮后,于2025年7月10日正式向公众开放。焕新归来的湖心亭不仅复原了歪闪的梁柱,更打造了独具特色的东方生活美学承载空间。湖心亭茶楼——这座上海最古老的茶楼,见证了上海的历史风云,一梁一柱间都承载着这座城市的人文底蕴。

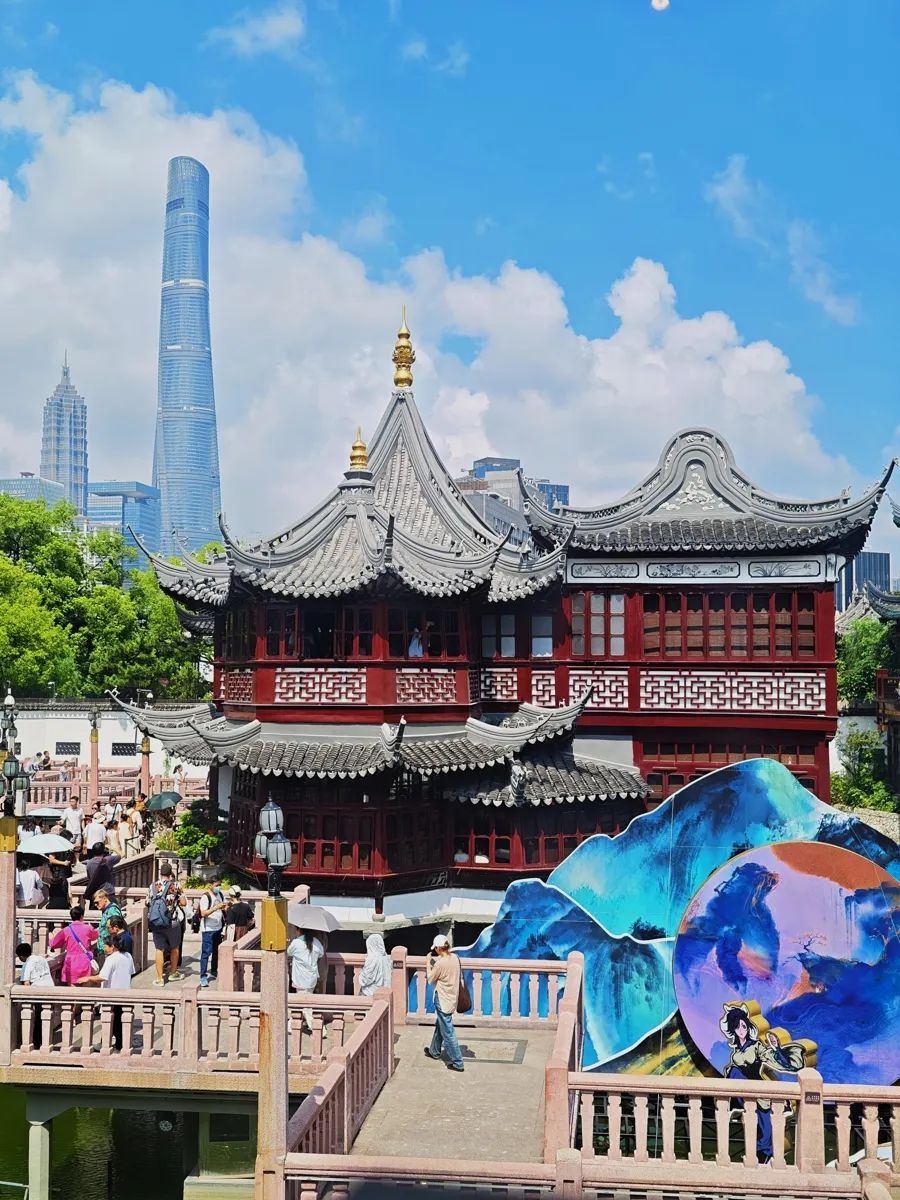

重新开放的海上第一茶楼——湖心亭(来源:“乐游上海”微信号)

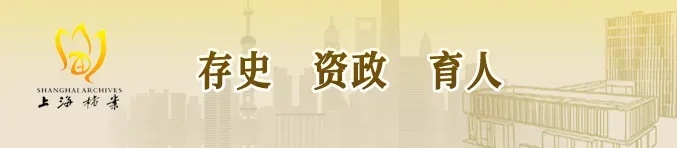

湖心亭原系明代嘉靖年间由四川布政司潘允端所构筑,是其私家园林豫园内景的一个重要景点,名曰凫佚亭。据潘允端所撰的《豫园记》载:“池心有岛横峙,有亭曰凫佚;岛之阳峰峦错叠,竹树蔽亏,则南山也。”可见,当年豫园荷花池中的景观与今日大不相同。

至清代乾隆二十五年(1760),“潘氏子孙已见势微,豫园也早已荒废。遂由阖邑人士集资购得,经过历时20余年修复,归入城隍庙开辟为西园。”原豫园荷花池、人工岛及湖心亭等由当时经营青蓝布的祝韫辉、张辅臣等20多位布商集资购得,他们拆除池中的小岛、假山、亭子,重建了高二层的六角亭台,名曰湖心亭,并添筑了石柱、石梁、木栏杆的九曲桥,连接南北两岸及湖心亭,以方便进出,并于乾隆四十九年(1784)竣工,这就是延续至今的湖心亭、九曲桥的格局,至今已有241年的历史了。

清末的城隍庙湖心亭与九曲桥(上海市档案馆藏)

重建后的湖心亭一开始作为上海青蓝布同业公所驻地,是公所办公与青蓝布业商人聚会议事之场所,不许用作茶坊酒肆。其池叫作绿波池,当年,青蓝布业公所出资在池中种植了万株红莲,每年夏天,池内红莲盛开,面面皆花,花香扑鼻,绛霞炫目。当年池水直通黄浦江,水质很好。平时,进香的善男信女又将庙市上购得的金钱龟、红鲤鱼放生于池中,故又名放生池。

清道光二十二年(1842)五月十一日(6月19日),英军攻占上海城,英军司令部设于城隍庙内,士兵驻扎在湖心亭。英军因庙内无澡堂,便强横地将九曲桥下湖里的红莲连根砍断,跳下湖里游泳洗澡。这一野蛮行为惹恼了县城居民,就在湖里投进大量乌龟,将洗澡的英兵咬得哇哇乱叫,抱头鼠窜。英兵撤退后,湖里再植红莲,却不开花,就改种荷花。

1920年代的湖心亭和九曲桥(上海市档案馆藏)

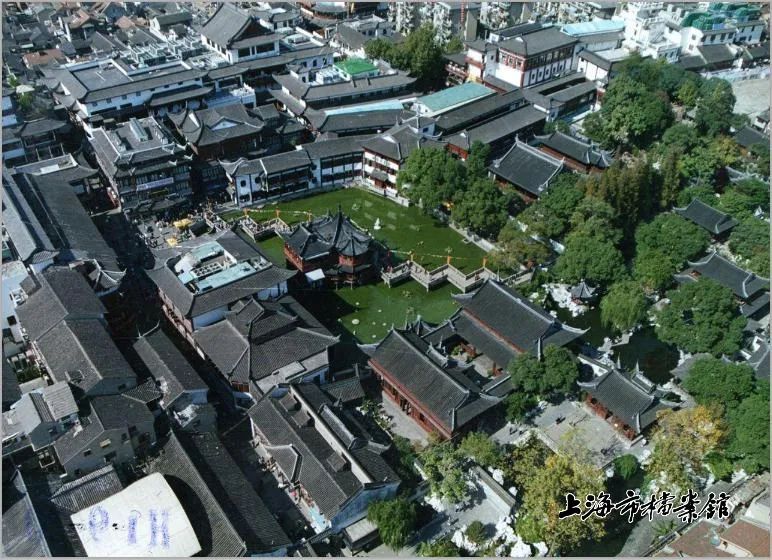

上海开埠后,传统布业受到冲击,逐渐衰落。清咸丰五年(1855),青蓝布业将湖心亭出售,由购得业主用来开设茶馆,命名为也是轩茶楼,为上海滩最早的茶楼。湖心亭遂成为商人洽谈生意和游客品茗、会友的场所。

清宣统年间,茶室主人因赌博亏空,遂于1910年将茶室出让给刘存厚(慎康),继续开设茶楼,并改名为宛在轩茶楼,寓意湖心亭宛如在画中。刘存厚在经营上很有一套办法,他对茶楼所雇用的一班伙计,立下规矩:规定有客人来,不管生客还是熟客,一律要热情相待,冲茶递毛巾要勤快利索,并不准收取茶客的小费。如有谁违反规矩,就马上卷铺盖走路。

1950年代的湖心亭和九曲桥(上海市档案馆藏)

当时,湖心亭分内外厅,内厅茶比外厅贵,楼上则是雅座,每日上午还有一班音乐爱好者吹奏民族乐器,供茶客欣赏。其堂口布置得非常雅致,中间红木桌凳,靠窗是红木靠背椅,四壁悬挂名人字画,使飞檐翘角的湖心亭古建筑显得更加古朴典雅,吸引了一批批文人雅士前往品茗、小憩,不少外国人也喜欢前往品茗。湖心亭由于其得天独厚的地理位置和清新、高雅、脱俗的品位,很快成为沪上最高档的茶楼。

至清同治、光绪年间,城隍庙市场已初具规模,作为休闲场所之一的茶馆盛极一时,在城隍庙5.3公顷的土地上,就有湖心亭、春风得意楼、桂花厅、四美轩、乐圃阆、松鹤楼、凤泉轩、安乐居、鹤汀、群玉楼、船舫厅、凝晖阁、红舫得月楼、第一楼等14家驰名沪上的茶室,组成了城隍庙饶有特色的茶市风光。

当年城隍庙内的著名茶室都有先生说书(评弹),群玉楼、春风得意楼、四美轩等茶楼内都设有书场。此外,九曲桥北首还有极负盛名的柴行厅书场,任何一位评弹演员要想成为沪上的名角,都必须在此登台亮相。因而城隍庙的书场,自然成为评弹艺术交流的中心。

1991年,外国游客在湖心亭品茶(上海市档案馆藏)

湖心亭的茶客很多是爱喝早茶的,他们常常一大清早就来到湖心亭临窗而坐,在品茗的同时,可饱览豫园秀色。当年湖心亭茶楼的楼上楼下,都有内堂、外堂的区分,价格也不一样。楼上的内堂供应每位客人一壶茶,外堂和楼下一样,可以两人合用一壶,楼上为雅座,取资不分内外堂,一律为上午70文,下午120文。而城隍庙其他茶馆,上好的龙井茶,每壶售价仅五十余文,茶质差些的,不过三四十文一壶。湖心亭茶楼的茶资在当时就算是贵的,在湖心亭喝茶品茗成了身份地位的象征。

湖心亭茶楼的茶客里,颇多文人雅士,他们常常一壶在手,彼此酬唱应和,吟诗作画,日久天长,湖心亭渐渐成为老城厢内最有雅趣的茶楼。以《海上繁华梦》著称于世的清末民初上海著名作家笔名为“海上漱石生”的孙玉声家居南市,离城隍庙不远。他经常去湖心亭憩息品茗。当年大世界的创办者黄楚九也最喜欢邀约几个朋友到湖心亭临窗而坐边品茶边赏景,一起说古论今,谈文作诗,商酌事宜。

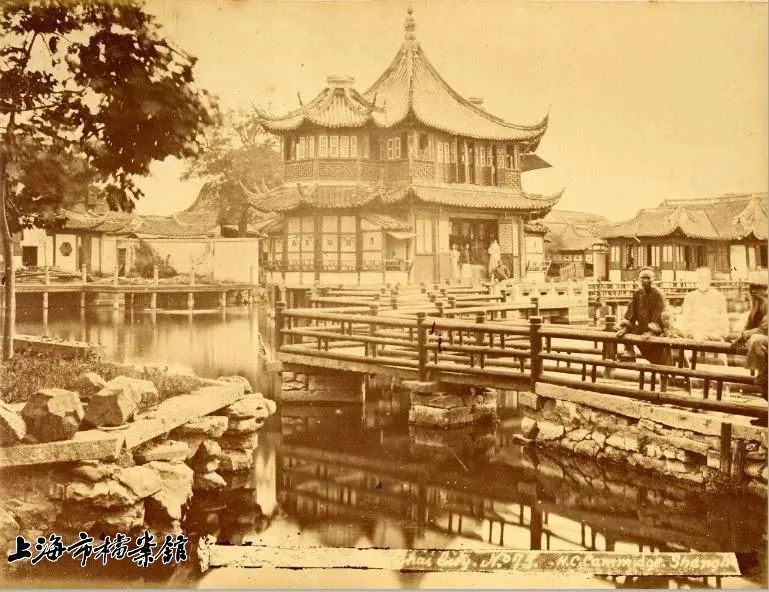

俯瞰豫园老城隍庙(上海市档案馆藏)

1924年,城隍庙大殿毁于一场大火,并波及九曲桥木栏杆,当时的邑庙董事会重建大殿时,将原先石木结构的九曲桥改建为钢筋水泥结构。茶楼业主刘存厚利用这一契机,在湖心亭后加建了一座方形茶屋,后来又加建了楼上的两翼小楼,也是飞檐翘角,黛瓦粉墙,与原来的湖心亭混为一体,使茶楼上下增加了120余平方米的面积,生意更为兴隆。

当年,还常有一批批民间江南丝竹高手汇集在老城隍海上繁华梦作者孙玉声庙著名茶楼——春风得意楼交流演奏技艺,自娱自乐,为茶客助兴,成为老城隍庙茶楼的特色之一。这支乐队早期称为“云雾国乐社”,后来更名为“合众乐社”。

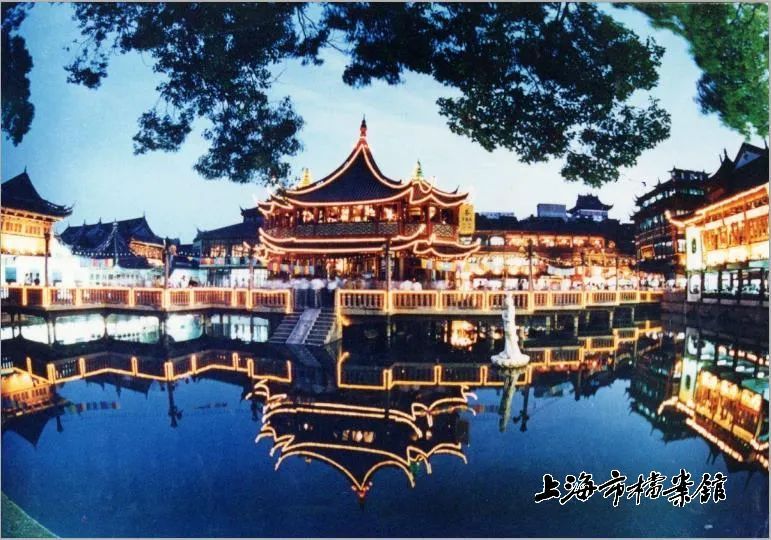

灯火璀璨的湖心亭(上海市档案馆藏)

新中国成立后,宛在轩茶楼由公私合营改为国营,更名为湖心亭茶楼。许多文人墨客与国家政要都曾踏访过这座茶楼。1982年,湖心亭茶楼按历史原样进行了一次全面整修。而刚刚完成的这一次修缮,则开创了“考古级勘察+非遗工艺+现代监测”的模式,在保留湖心亭建筑古韵的同时,赋予其现代功能,让市民和游客在品茗的同时,更能体悟上海的百年人文历史。

焕新归来的湖心亭(来源:新民·上观 周馨 摄)

新媒体编辑:陆闻天、薛霁凌(实习)

校对:王礼荣

排版:施雨

扫码关注我们

聚焦城市记忆、留存城市发展、传承城市历史。我们架起档案为民服务的桥梁,讲述红色文化、海派文化、江南文化滋养下生生不息的上海故事。这里是上海市档案局(馆)微信平台。