7月16日-18日

思南公馆作为

华语音乐影像志双年展的特别公共单元

带来为期三天的丰富活动

围绕民族文化与声音

展开三个主题

大地弦歌——民族文化中的生命共生

创新与回溯——如何寻找中国自己的声音

土地与身体——解读云南各民族的声音本体论

涵盖音乐影像志鉴赏、民乐展演

与深度论坛三个板块

在这里,聆听那些“即将消失的声音”

探索它们更多值得被看见的可能性

活动时间

7月16日

周三

14:00-15:10

音乐影像志鉴赏 《三个世界》

15:20-16:35

音乐影像志鉴赏《弦上风烟》

7月17日

周四

13:30-15:00

音乐影像志鉴赏 《弦外之音——粤乐宗师吕文成》

15:10-16:20

音乐影像志鉴赏《弦浪:田进勤与弦控琴》

16:30-18:00

公共论坛一:从蚕丝到电声——中国乐器改革的声音轨迹

7月18日

周五

13:00-14:10

音乐影像志鉴赏 《寻根——寻访100个非遗传承人》

14:10–16:00

公共论坛二:听见云南——民族音乐的多声部记忆地图

活动地点

思南文学之家

(复兴中路505号)

报名通道

报名须知:

1.参与本活动需注册思南公馆小程序账号。报名时,每报名一个场次的活动,系统将自动扣除您的100思南会员积分(新用户注册成功即可获得500积分)。若您的积分余额不足,将无法完成报名;

2.若报名后无法参加,请务必在活动开始前通过小程序取消预约。成功取消后,您的积分将自动返还;

3.成功报名后,如您未参加活动且未在活动开始前取消预约,则已扣除的积分将不予返还(即视为放弃,积分将被扣除)。

植物与人,

如何通过声音构建生命的联结?

第一单元|大地弦歌——民族文化中的生命共生

本单元聚焦“民族文化中的生命关联性”,通过两部民族志纪录片,呈现不同民族与自然、文化的内在共生关系。旨在引导观众思考:人类如何通过声音与世界构建更平等、更有温度的联结?

音乐影像志鉴赏

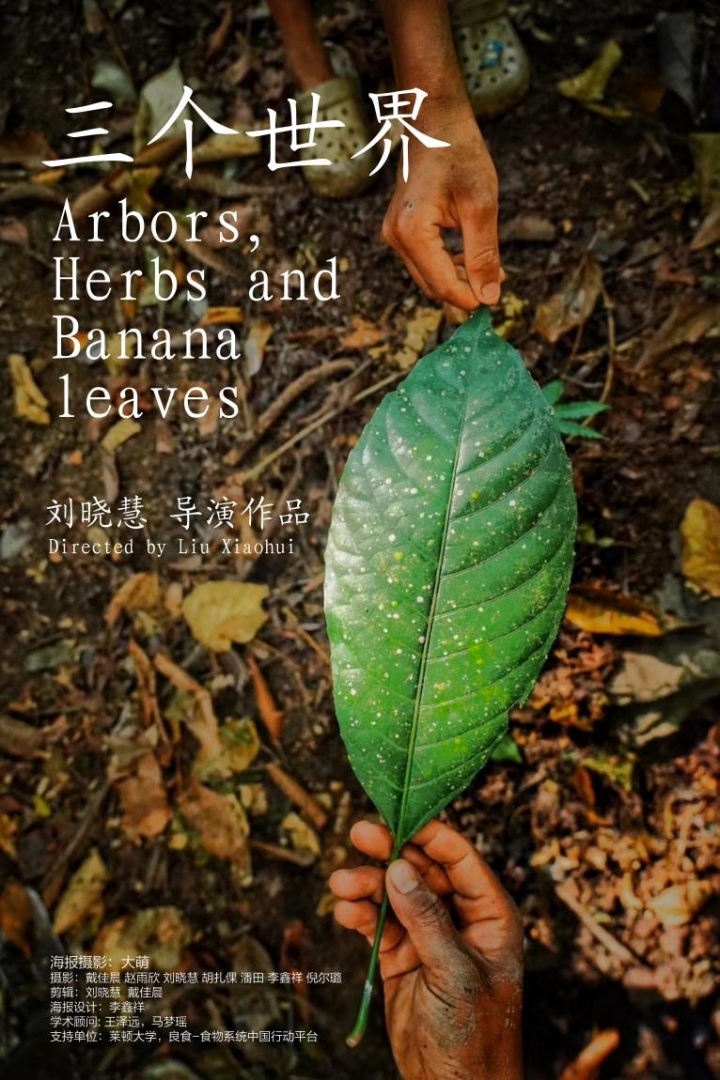

三个世界

/时间/

7月16日 14:00-15:10

/地点/

思南文学之家

导演:刘晓慧,人类学纪录片导演、摄影师

植物与人类的世界相互缠绕、相互影响。人有人世,植物亦有植物世。在中国云南景迈山,布朗族与各种各样的野生植物生活在一起,植物编织了布朗族人的物质世界和精神生活。人们相信部分乔木具有改变天象的神力,草本植物可用作食材和草药,芭蕉叶既是人们与祖先之间进行沟通的精神媒介,也是生活中不可或缺的物质产品。这部民族志影片旨在展现布朗族人与各种野生植物之间的多元关系,以及族人所能感知到的植物主体性。因此,影片采用了多物种民族志视角,并通过植物音乐的实验性媒介,试图将植物呈现为一个主体,而不仅仅是人类活动的客体,将西南大地上人与植物相依相生的故事娓娓道来。

音乐影像志鉴赏

弦上风烟

/时间/

7月16日 15:20-16:35

/地点/

思南文学之家

导演:立里达哈,彝族,四川凉山人、纪录片导演

本片讲述了生活在凉山美姑的彝族民间艺人俄木曲体,与在大学追求音乐梦想的儿子之间的故事。父亲历经生活的种种磨难,依然保持着对生活和音乐的热爱。然而,他面对同样热爱音乐的儿子,却极力反对,由此产生了父子之间的隔阂。影片以平行时空的视听创作手法,展现了传统与现代的冲突、现实与理想的冲突,同时呈现了父亲用音乐战胜人生磨难,以及儿子用音乐铺就人生希望的历程。

丝弦与电波,

传统是何种声音?

第二单元|创新与回溯——寻找中国自己的声音

在全球化浪潮与现代化转型的双重激荡下,20世纪以来的中国本土乐器经历了从传统基因到现代形态的创造性转化。本单元以“中国声音如何被创造”为追问原点,通过两部纪录片赏析、江南丝竹乐队展演和公共论坛三个部分,聚焦电声实验的技术突围与传统材料复兴的文化寻根两条交织脉络,展开一场跨越时空的对话——乐器改革中对传统技术的创造性转化、文化记忆中声音符号的系统性复现以及跨学科视野下传统音色与现代审美的共振可能。

音乐影像志鉴赏

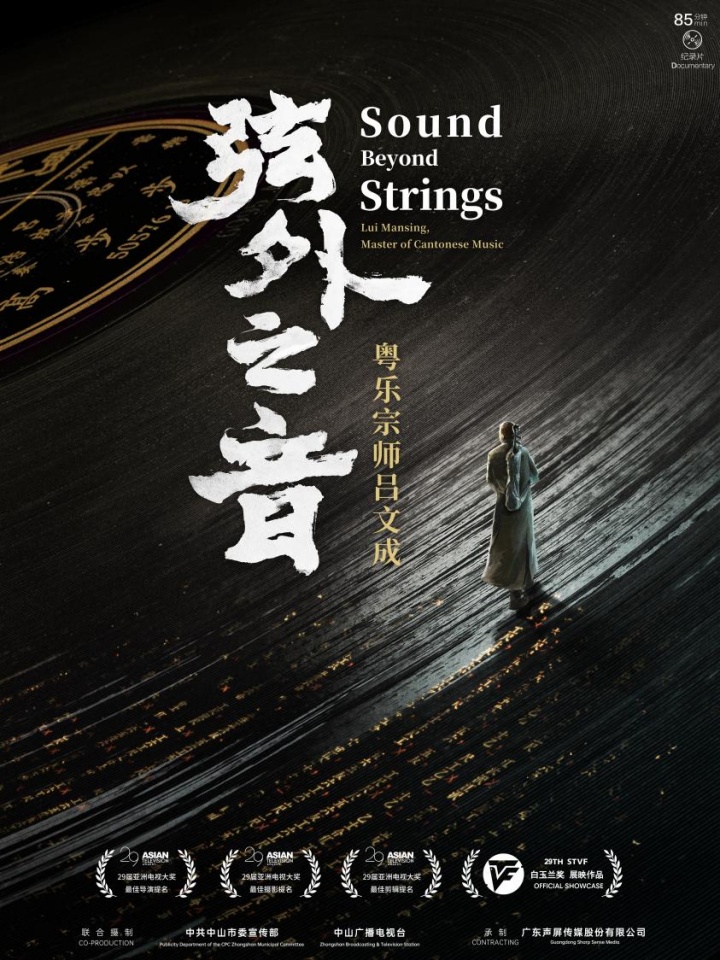

弦外之音——粤乐宗师吕文成

/时间/

7月17日 13:30-15:00

/地点/

思南文学之家

导演:刘薇,纪录片导演;李柯锋,纪录片导演

这是首部系统讲述粤乐宗师吕文成一生的纪录片。影片以当代性视角,尊古不复古,守正不守旧,展现了吕文成各时期的音乐创作与粤乐经典。影片融合纪实探访、搬演重现与写意镜头,以散文体叙事和配音式自述,深刻呈现了以吕文成为代表的中国音乐人薪火相传、不断丰富“中国乐派”内涵的传承与创新精神。片中可看到许多吕文成在上海、广州等地的人生足迹。

音乐影像志鉴赏

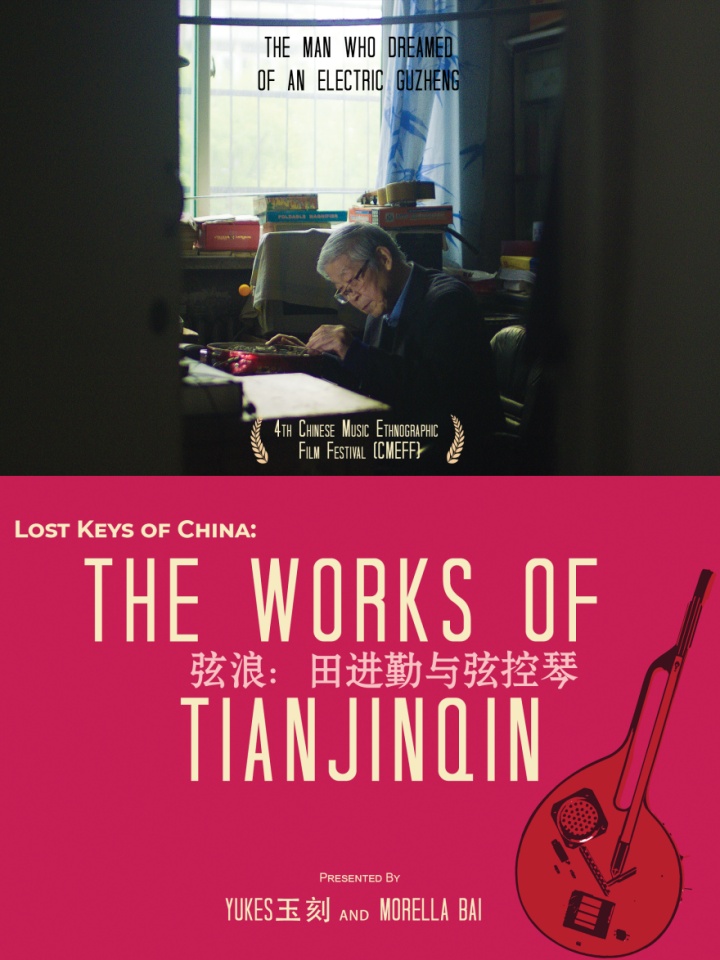

弦浪:田进勤与弦控琴

/时间/

7月17日 15:10-16:20

/地点/

思南文学之家

导演:玉刻Justin Scholar,音乐人、影像制作人;白梦薇,独立艺术家、音乐制作人、影像制作人,华东师范大学西方哲学硕士

本片聚焦田进勤这一先锋角色,他毕生致力于将中国传统音乐遗产与电子音乐创新进行融合。田先生原系太原市电子系统高级工程师,是享受国务院政府特殊津贴的电子专家,1979年发明了中国第一架弦控式电子乐器,1980年创建了我国第一个专业化电子乐器研究所,被称为“中国电子乐器之父”。作为一位自学成才的发明家,田进勤早在二十世纪七十年代就从古筝、二胡等中国传统弦乐器的形制与表现技法中汲取灵感,并研发出了“弦控琴”—— 一种触感式、无品的电子乐器。他的工作以独特的方式将传统音乐中的滑音、揉弦、颤音以及音色质感的细微变化,转化至电子界面,其深层动因源于对中国声响文化传统的深厚敬意。

公共论坛一

从蚕丝到电声——

中国乐器改革的声音轨迹

/时间/

7月17日 16:30-18:00

/地点/

思南文学之家

专家与谈

三位来自音乐人类学、音乐工程和作曲领域的专业人士,将围绕“从蚕丝到电声——中国乐器改革的声音轨迹”展开一场跨学科的深度对话。姚卫平将分享他对蚕丝等传统材料的声学研究,揭示声音背后的历史与科学;作曲家纪冬泳将探讨电子音乐与民族乐器的融合实验,开辟新的声音景观,而音乐人类学家萧梅则从具身、感知的角度,提问“何以中国”的声音命题。通过这场“传统与创新”的碰撞,是否能在全球化的背景下找到答案——如何在传承历史音色的同时,使其在当代创新中焕发新风采?这一悬念将在工程学思维、音乐人类学理论和艺术实践的对话中逐步揭晓。

萧梅,民族音乐学者,上海音乐学院音乐学系教授,亚欧音乐研究中心、中国仪式音乐研究中心主任,东方乐器博物馆特聘研究员,中国音乐学院特聘教授,《大音》学刊主编,国际双盲同行评审学术期刊Asian-European Music Reaserch Journal 主编,中国传统音乐学会会长,国际音乐与舞蹈传统学会全球音乐史副主席。

姚卫平,上海交通大学力学高级工程师,管理学硕士,2003年筹建上海江南丝竹保护发展研究所。2012年研究所被评为上海市先进社会组织。2014年被市非遗组织评为保护江南丝竹先进个人。现任上海市江南丝竹保护办公室校园保护组副组长,上海江南丝竹保护发展研究所所长。

纪冬泳,作曲家、博士,上海音乐学院音乐工程系副教授、硕导,上海计算机音乐协会理事。其创作多注重传统人文与现代科技的融合,在国内较早涉及新媒体电子音乐创作领域,作品上演于北京、上海、香港和新加坡、柏林、纽约、洛杉矶、伦敦等国内外音乐节。曾担任ICMC国际计算机音乐大会、IEMC国际电子音乐大赛、全国高校数字艺术设计大赛评委。作为作曲参与三项国家艺术基金项目。

“乐龠组合”展演——江南丝竹声场复现

20世纪以来,传统乐器的形态、音色及演奏技法历经剧变,许多承载历史记忆的音响渐次消弭。然而新生力量逆流而上,通过持续复原乐器、技法、音色与演出场景,让传统音韵在现代语境中得以复生和传承,唤醒人们对传统音乐的具身体验与情感共鸣。

为此,本板块特邀上海音乐学院“乐龠组合”,她们于2024年携丝弦二胡、琵琶、匀孔笛等经典乐器亮相,以指尖技艺唤醒千年丝竹之韵。作为“拾回蚕丝的声音”项目核心,组合依托专业背景,通过修复乐器、复奏古谱、还原场景,重建江南丝竹音乐生态。项目自2023年启动以来,不仅复原技艺,更以现代视角激活传统音色,让丝竹之声成为连接古今的文化桥梁。他们的到来,让我们穿越时光,重返上海传统丝竹的历史现场。

身体、声音与记忆,

如何共筑文化共同体?

第三单元|土地与身体——解读云南各民族的声音本体论

本单元聚焦交融交往的民族之声,通过音乐影像志鉴赏和公共论坛两个板块,展现云南各民族声音中所承载的生命哲学,包括土地、身体与族群记忆,探讨传统音乐如何共筑文化共同体,在声波共振中触摸文化传承的生命脉搏。

音乐影像志鉴赏

寻根——寻访100个非遗传承人

/时间/

7月18日 13:00-14:10

/地点/

思南文学之家

导演:汪洋,云南艺术学院影视学院副教授、纪录片专业主任;董继兰,青年舞蹈家、编舞家,杨丽萍基金会特邀舞蹈家、孔雀当代舞团首席舞者

本片以白族舞蹈家董继兰走访云南各民族村寨寻访非遗传承人,了解传统音乐舞蹈产生的文化根源、肌理脉络;在向非遗传承人学习音乐和舞蹈的过程中,重新认识土地、自然和自己的关系。本片采用董继兰的第一视角,以自我民族志的叙事方式,探寻传统音乐舞蹈中身体的意义,以及舞蹈影像跨媒介表达的可能性。

公共论坛二

听见云南——

民族音乐的多声部记忆地图

/时间/

7月18日 14:10–16:00

/地点/

思南文学之家

四位深耕于不同专业领域的学者将以各自的独特视角,分享和讨论本届双年展中和云南民族音乐相关的影片,并透过影音素材,在资深音乐人类学家黄凌飞教授的讲述中理解云南各民族音乐。同为音乐人类学家的徐欣将从民族共同体的角度,探讨音乐如何在跨民族交流、历史积淀和日常实践中成为文化纽带,如何通过声音将不同族群的认同与情感紧密相连。同时,影视人类学学者汪洋和徐菡,将带带大家揭开云南作为民族志电影重地的幕后故事,以及音乐影像志在云南生根发芽的心路历程。土地滋养声音,身体承载记忆。四位学者将通过音乐、影像与民族志的多维对话,逐步揭开云南各民族声音的深层密码,探讨多元声音如何共筑文化共同体。

黄凌飞,云南艺术学院教授,研究生导师,中国传统音乐学会、中国少数民族音乐学会理事,国际传统音乐学会(ICTM)会员,云南省非物质文化遗产保护中心专家评审委员。

徐欣,博士,上海音乐学院音乐艺术研究院研究院,上海音乐学院科研处副处长,教授,印第安纳大学民族音乐学&民俗学系访问学者,北京大学人文社科研究院访问教授,Asia-European Musical Research Journal编委,《大音》学刊编委,中国高校影视学会音乐与声音专委会理事,研究领域为音乐人类学,中国传统音乐。

汪洋,云南艺术学院电影电视学院纪录片方向负责人、副教授。目前主持国家社科基金重大项目子项目——中国文化部“节日影像志”云南佤族新米节拍摄制作项目;参与国家社科基金项目《中国西南地区哈尼族音乐民族志研究》《艺术介入在云南传统村落保护与发展中的策略与实践研究》。

徐欣,博士,上海音乐学院音乐艺术研究院研究院,上海音乐学院科研处副处长,教授,印第安纳大学民族音乐学&民俗学系访问学者,北京大学人文社科研究院访问教授,Asia-European Musical Research Journal编委,《大音》学刊编委,中国高校影视学会音乐与声音专委会理事,研究领域为音乐人类学,中国传统音乐。

听,大地在弦歌里呼吸;

看,传统在电声中新生;

感,多民族的声音正共筑我们的文化共同体。

7月16日至18日,思南文学之家的门扉已为你敞开——这不是一次“旁观”,而是一次“加入”:当你凝视屏幕里布朗族人对植物的敬畏,当你为父子矛盾与和解红了眼眶,当你随着弦控琴的音波轻轻摇摆,当你为云南多声部的纯粹热泪盈眶——欢迎你成为这场文化对话的参与者、见证者,甚至是续写者。

这个夏天,映乐交响·声动中国——第四届华语音乐影像志双年展(CMEFF)特别公共单元等你一起来!

编辑 / 孙冲 王紫轩(实习)

来源 / 思南公馆

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 亲眼看月壤,免费!

2. 高温重返,老城厢居民区积极行动送关怀