“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第二十七季,我们邀请了上海市闵行区江川路小学的少年来诵读《追寻马桥文化》。今天,你将听到的是《第四章 丰衣足食——马桥文化先民的生活》之《墓葬》。

墓葬是生者为死者所营筑的栖身之所,它是考古发掘中最为常见的遗迹之一。与其他古代遗存相比,墓葬内部物品保存更好,共时性更强,因此墓葬是考古学研究最重要的材料之一。通过研究墓葬中埋藏的人体骨骼,可以了解过去人类的体质特征、性别和年龄组合、病理状况、营养特征等重要信息;墓葬中的随葬品是了解当时工艺水平、墓主生前身份等重要的线索;墓葬的埋葬过程和方式则反映了人世的社会秩序、道德准则、宗教信仰等。

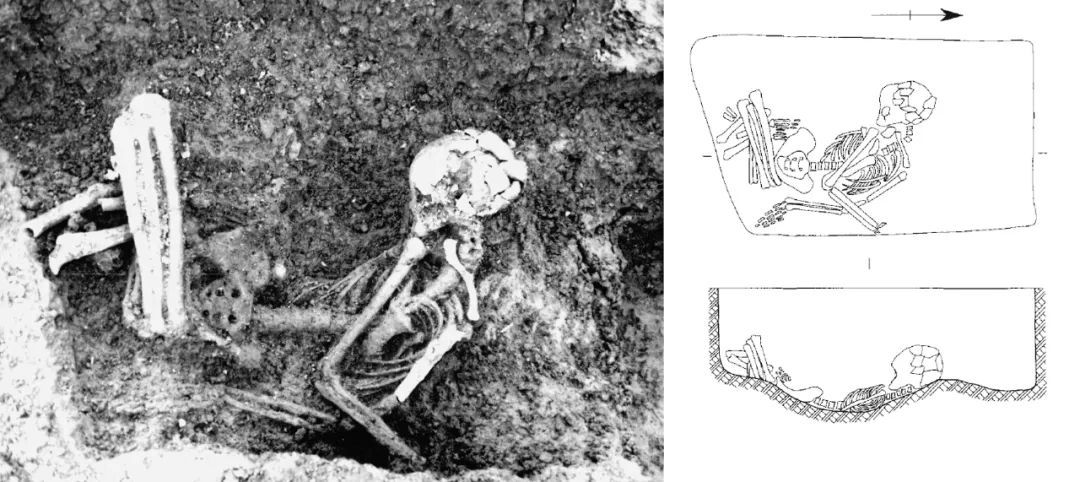

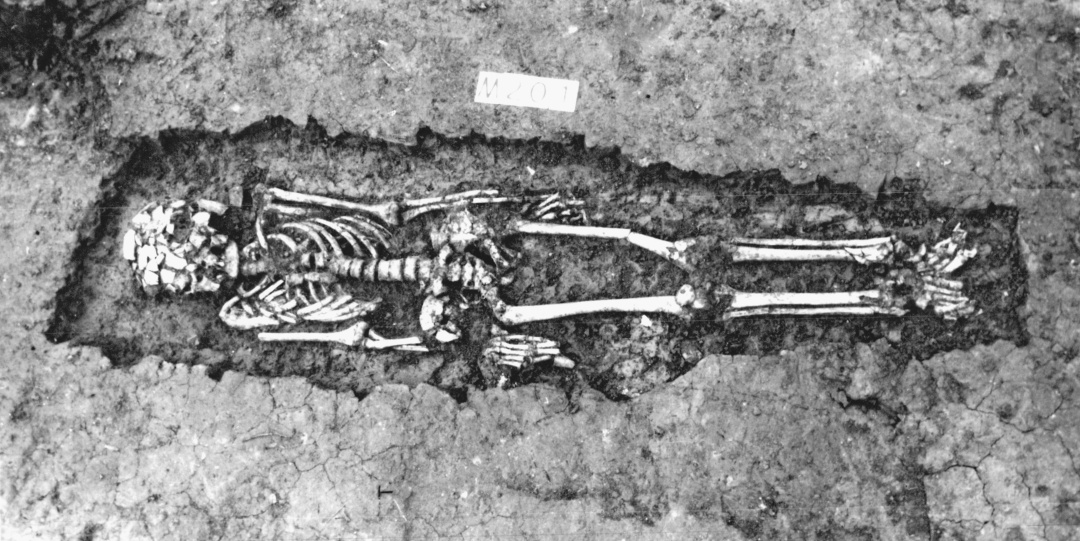

相比良渚文化而言,马桥文化的墓葬发现数量很少。马桥遗址曾经发现4座马桥文化墓葬。ⅡM101为儿童的二次葬墓,头骨保存比较好。ⅡM102为屈肢葬,竖穴土坑,坑口近似长方形,正南北方向,长100~117厘米,宽66~70厘米,墓深30~44厘米。墓坑坑内的人骨为女性,年龄20~24岁,头骨方向为298°,面向南,上肢折向背后,下肢盘曲,作被紧紧捆绑状,没有发现左手掌骨和左脚掌骨。墓内填土中包含少量陶片,其中复原1件泥质陶器盖,另外还有1件石锛(图4-5)。ⅡM201为单人仰身直肢,没有发现墓坑。头向165°,女性,年龄20岁以下,无随葬品(图4-6)。ⅡM202为竖穴土坑墓,大部分被破坏,从残存部分观察,墓坑应为长方形,残长70厘米,宽38厘米,坑深6厘米。墓坑内的人骨只保留了头部和上半身的一部分,墓坑和头骨同方向,为120°,面部微向左侧。性别不清,年龄20~25岁,未发现随葬品。

从墓葬的形制来看,ⅡM102显然属于非正常死亡者的埋葬,其他葬式还有儿童二次葬,单人仰身直肢葬等。此外,上述4座墓葬均埋葬在居住区内,分布相当分散,墓葬间的相互关系也不明晰。

浙江省德清县小紫山土墩墓发掘曾经发现了属于商代早期的马桥文化土墩墓。小紫山土墩墓共发掘了商周时期土墩14座,除第13号墩外,其余土墩均位于小紫山的东西向山脊线上,排列相当密集。14座土墩共有墓葬50多座,出土100多件商周时期各种类型的原始瓷与印纹硬陶等文物。其中商代早期(甚至更早)墓葬2座。商代早期两座墓葬均在基岩上开凿而成,长方形竖穴岩坑,规模较小,型制规整,随葬少量陶器,胎质较硬,介于硬陶与软陶之间,处于硬陶的起源阶段,具有相当的原始性(图4-7)。小紫山土墩墓群的发现对于探索商周时期江南土墩的起源、墓葬制度的发展、原始瓷与印纹硬陶的制作工艺等方面,具有重要意义,也为寻找马桥文化时期墓葬提供了新的线索。

然而,总体而言发现的马桥文化时期墓葬数量极其有限,我们尚难对于马桥文化的墓地和详细的埋葬情况有一个比较完整的认识,还有待今后继续的考古发现和研究。

2023年5月起,区政协办公室、区教育局、团区委和区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

第二十七季,我们邀请了上海市闵行区江川路小学的少年来诵读《追寻马桥文化》。筚路蓝缕,以启后学,本书致力于全面收集马桥文化发掘及研究的成果,多视角地展现马桥文化的特点。本书既是向马桥文化命名四十周年纪念活动的献礼,也希望它能成为未来研究的基石,引起学者们对马桥文化更多关注,共同推进学术的不断发展。

2025年7月起,第二十七季正式开启,每个工作日的21:30,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……