“脑机接口仍处在非常早期的发展阶段,所以很多概念、思想以及发展趋势还很模糊,也有一些偏颇的观点。通过科普讲座的形式,希望能够把更多科学的思想、理念分享给更多的人。”

7月12日下午,在位于浦东的复旦大学类脑智能科学与技术研究院内,复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长、复旦大学神经调控与脑机接口研究中心主任王守岩教授作为主讲人,为公众带来了一场主题为《脑机接口:从梦想到现实》的科普讲座。

本次讲座作为上海科普大讲坛的第226期活动,旨在普及脑机接口原理、技术、应用场景等科学知识,培育公众对颠覆性技术的理性认知。

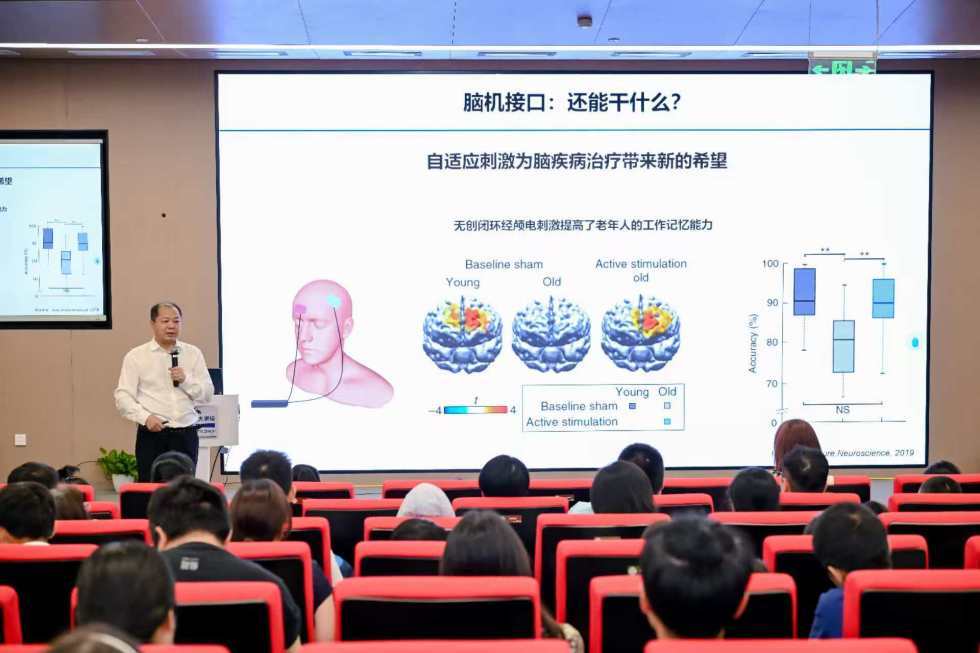

“脑机接口”覆盖哪些范围?讲座中,王守岩首先介绍了脑机接口的基本概念,包括有创电极、微创电极和无创电极三种神经信号采集方式,以及单项输出(经典脑机接口)、单项输入(经典神经调控)、闭环脑机接口、闭环神经调控、神经调控和脑机接口融合五种脑机接口基本形态,让公众对这一前沿性技术有了直观的理解。

从科幻电影中的惊人想象,到如今神经科技领域最具革命性的突破之一,脑机接口技术正一步步走向现实。在国际顶刊《自然》杂志发布的“2025年值得关注的科学事件”一文中指出,中国的脑机接口技术将在2025年更进一步,正逐步从实验室应用迈向实际应用场景。

现场,不少对前沿科学充满好奇的孩子们纷纷提问:脑机接口技术目前已发展到了什么阶段?脑机接口离落地实际应用还有多远?

在王守岩看来,脑机接口领域的科学发展已经从“读脑”(运动、言语、记忆与意识解码,可应用于意识障碍、自闭症、渐冻症等疾病)和“写脑”(神经功能调控与重建,能让患者重听声音、重见光明、重获运动功能),向“读写交互”(大脑编程,有助于抑郁症、疼痛、癫痫等疾病的临床精准治疗)方向发展,而最终则将达到“脑智融合”(融合数字生命)阶段。他还提到,脑机接口内涵和外延的未来发展将呈现爆炸式发展模式。

王守岩也在现场透露了我国脑机接口技术的最新应用范围,如神经康复领域,实现失语症患者言语交流、瘫痪患者运动控制、截瘫患者运动功能重建;难治性疾病治疗,如帕金森病、疼痛、癫痫等闭环神经调控;脑功能改善,如失眠、抑郁症状治疗。

本次活动由上海科普教育发展基金会、上海科技馆、复旦大学类脑智能科学与技术研究院共同主办。脑机接口作为代表性的交叉学科更需要“硬核”科普传播。据悉,复旦大学类脑智能科学与技术研究院也正计划建立科普基地和展厅。