毕业季,在东华大学附属实验学校五(1)班的告别班会上,当小A同学接过印有自己文字的作品集时,这个曾经不爱写作文的孩子流泪了。5年的时间里,这个班级的学生在语文教师黄婷婷的带领下,一起完成了多本诗歌集、作文集、“流动”日记合集,而这些记录的正是一场关于写作本质的探索。 写作只是为了技巧和分数吗?怎样帮孩子完成从写“漂亮话”到说“心里话”的转变?一起来看黄婷婷老师的“心里话”—— (本文作者系东华大学附属实验学校小学语文教研组组长黄婷婷)

“作文=好词好句+范文模板”“写作就是为了考试拿高分”……在语文教学中,这些观念曾长期存在。《义务教育语文课程标准(2022年版)》的颁布,为我们指出了明确的方向:新课标以“核心素养”(文化自信、语言运用、思维能力、审美创造)为统领,强调写作应服务于真实生活需求,通过真实情境下的写作任务,积累经验,掌握规范表达。同时要求鼓励学生观察生活、发现问题,通过写作表达个人观点,体现思维的逻辑性和创造性。

新课标的这一导向旨在让写作成为学生“做事”的工具,而非单纯的应试技能,最终培养其解决真实问题的能力。作为一名小学语文教师,我认识到,激发孩子对母语的热爱,呵护他们真实的表达欲望,是比单纯追求技巧更重要的根基。在实践中,语文教师引导学生逐步感受到写作是对生活的回应,而不只是为了考试,并摸索出一条从低段“童诗浸润”到高段“流动日记”的阶梯式路径,最终将孩子们五年的成长点滴凝结成班级专属的作品集。作品集不仅见证了他们表达力的飞跃,更镌刻了他们心灵成长的足迹。

许多家长焦虑于孩子作文“写不长”“写不美”,急于寻求技巧速成。然而,真正的母语表达能力,其内涵远比一篇应试作文丰富得多。它根植于对语言的敏感、对生活的观察、对情感的体悟和对美的感知,单纯追求技巧,如同无源之水,难以持久。

新课标强调的“审美创造”,要求学生感受美、发现美、表现美、创造美。童诗教学和流动日记实践,正是以此为基石:诗歌是凝练的、充满想象力和韵律美的语言艺术,是“审美创造”的绝佳载体;流动日记则是在真实班级社群中自由表达、分享思考、交流情感的“语言运用”平台。两者结合,共同促进核心素养的提升。

在我眼中,理想的表达力,是孩子能像诗人一样敏锐地感知世界,能用真诚的文字记录下“小确幸”或“少年愁”,能在同伴的日记中找到共鸣或启发,最终珍视这份用母语书写自己成长故事的能力。

当低年级的孩子写下了“云朵开了一个马戏团”“春天开了一个派对”这样的句子时,老师看到的不仅是拟人这种修辞技巧的运用,更是观察力(捕捉云朵形态的趣味性)、想象力(赋予云朵角色和情节)和创造力(将自然现象转化为富有童趣的审美表达)的体现。

在这个过程中,孩子们不仅掌握了修辞,更建立起用诗性语言观照世界的独特视角。当一个不爱说话的孩子写出“彩云把蓝天吃光了”时,这已然是思维与语言的双重飞跃。所以与其教孩子“怎样把句子写美”,不如带孩子去看看头顶的白云,去听听春天的声音——创意的表达必定来自敏锐地感知世界的能力以及思维的震颤。

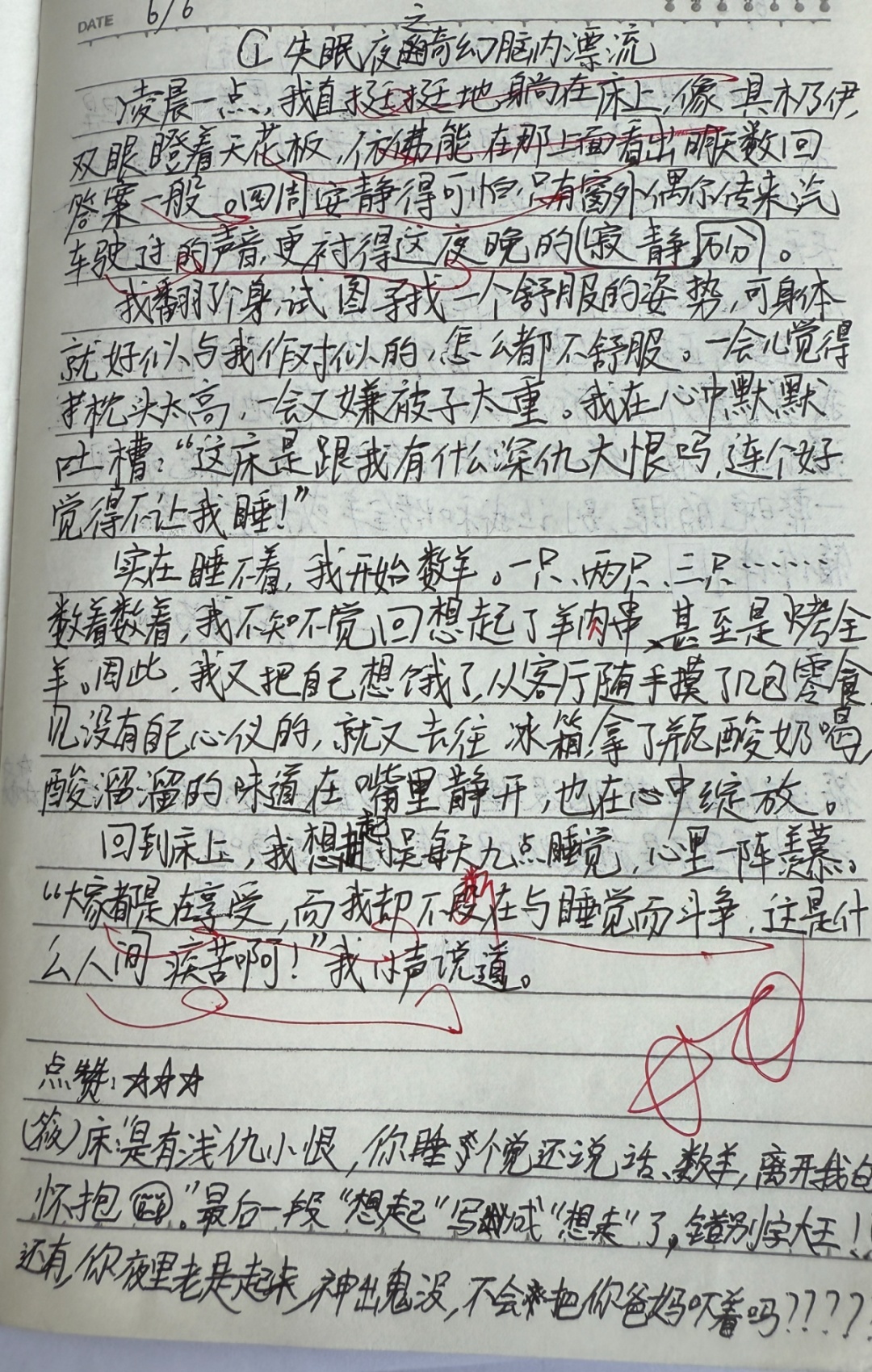

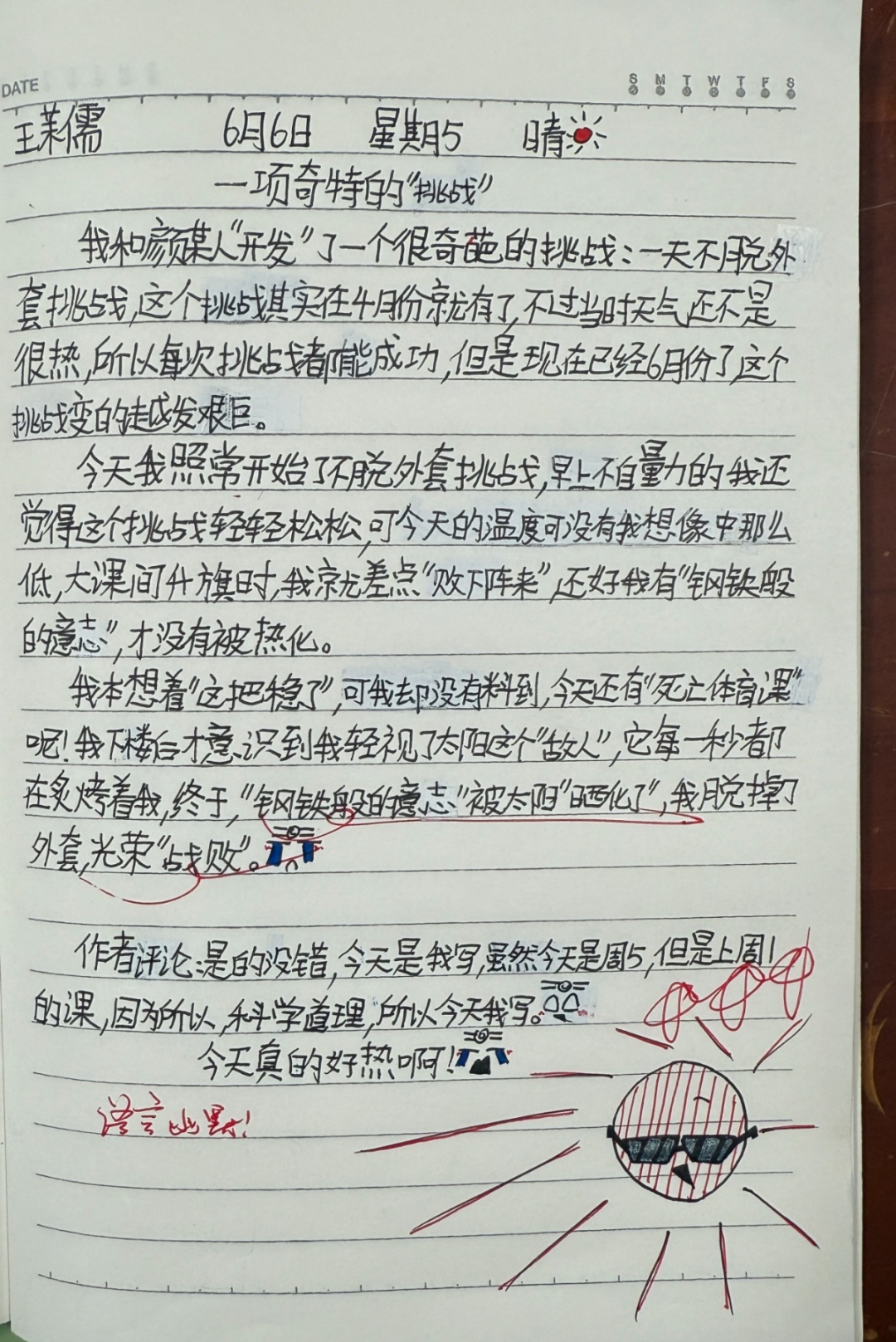

到了高年级,学生的思维更加复杂,他们开始关注社会关系、自我认知和更深刻的情感体验。这时,流动日记的引入,恰好搭建了一个从个人表达到社会性写作的桥梁。

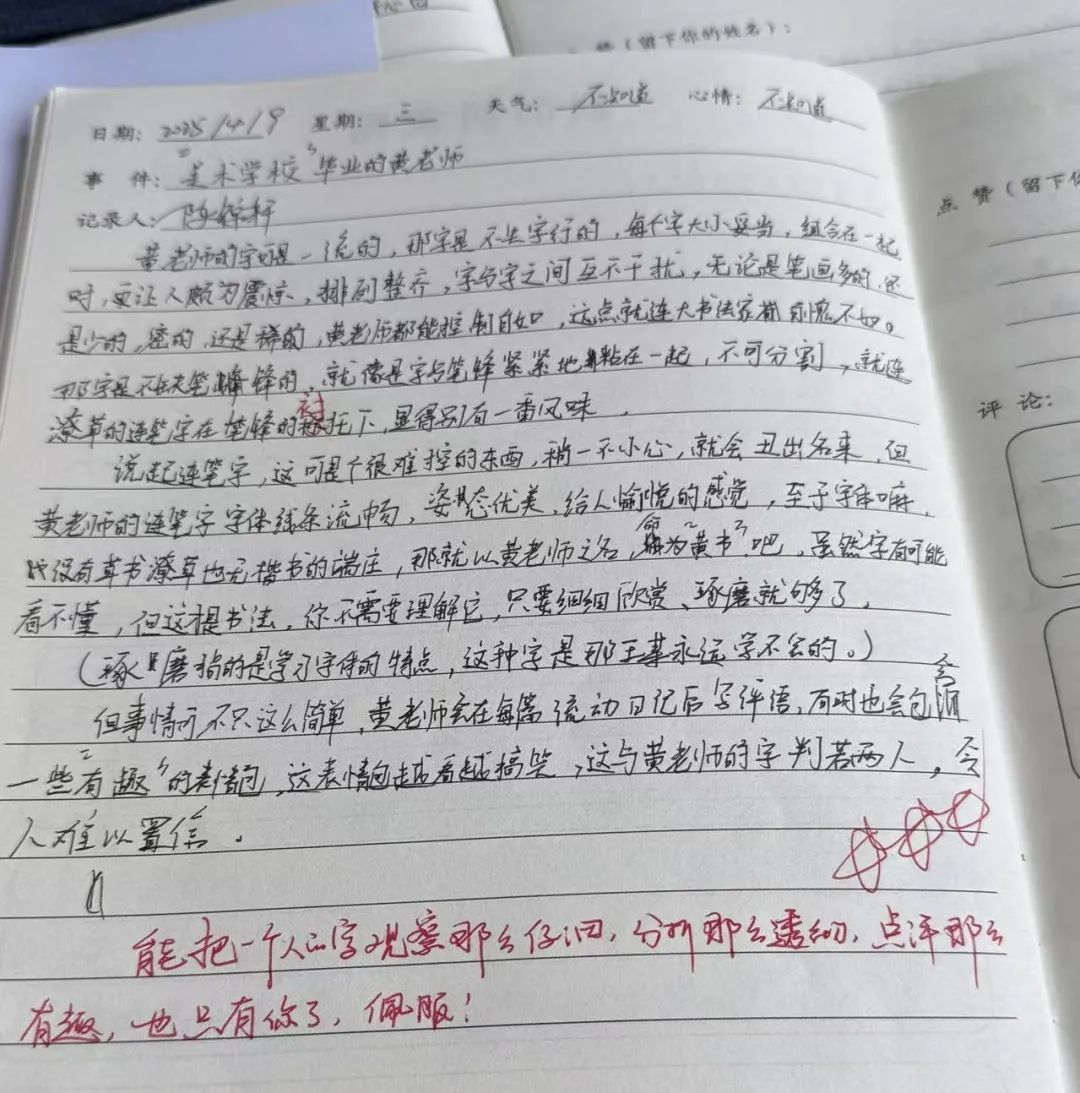

班级45人,分为9个小组,每组5人,日记本每日轮流传递,每位作者也可以先点评上一位同学的文字,再完成自己的日记。每两周对每个小组得到的星星和点赞进行统计和评奖。

当学生为“让下一位同学看得更过瘾”而反复修改日记时,表达已从任务升华为社交与思维的双重需求。这种流动中的写作,正是语言能力生长的活水源头,也体现了建立这一“写作共同体”背后的深层教育机理。

当小组成员为基础薄弱而又内向的小曹同学誊写他的日记,并且为他手绘获奖证书时,收获了老师以及全班同学的点赞。流动日记已远超一个作业本,它成为了同学之间的“情感纽带”,在这里,这种表达和互动是安全的、被尊重的、有回响的。

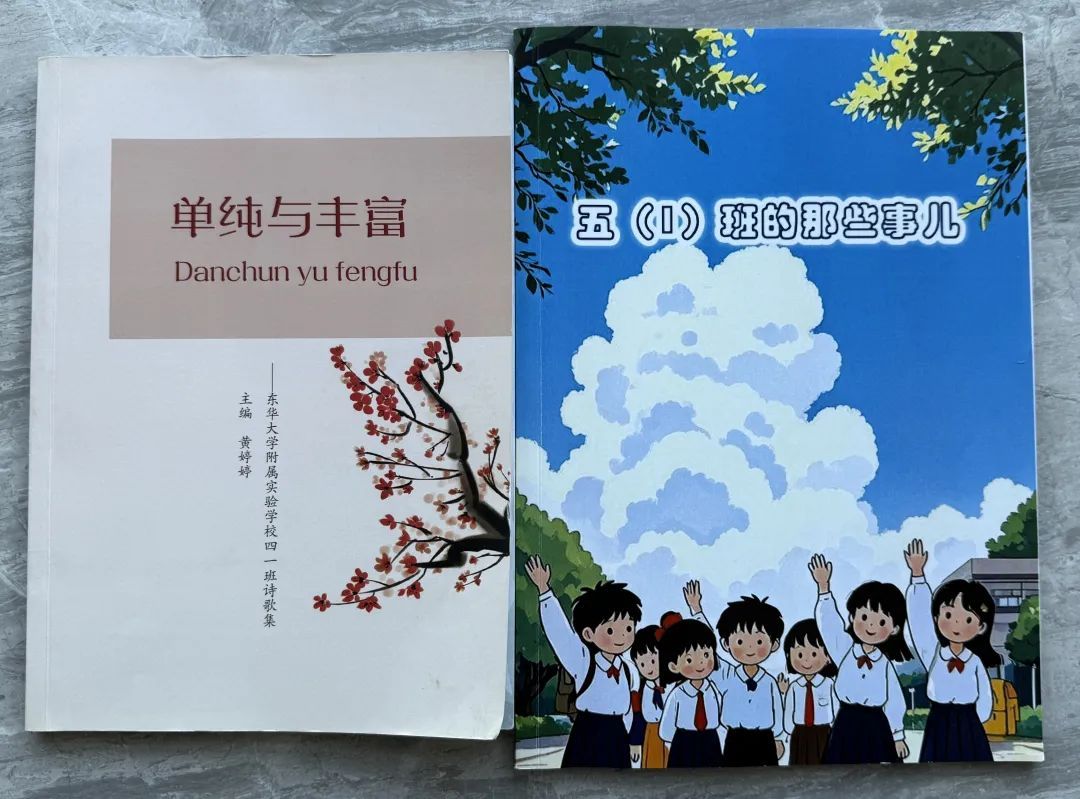

在五年的时间里,孩子们自己动手制作了很多作品集,最厚重的是三年级时的诗集《丰富与单纯》和五年级流动日记合集《五一班的那些事儿》。它们不仅是文字的集合,也见证了孩子们对表达的热爱,更是孩子们心灵成长的见证。

《丰富与单纯》里,收录了孩子们创作的儿童诗。共分为四个篇章,分别是《轻叩童诗的大门》《探寻散文诗的奥秘》《诗,让心情看得见》《诗,让童年更完整》。翻开它,会读到“幸福像跳跳糖”,也会看到“难过是黑色的,味道像令人难受的药,闻起来像烂了的水果”等这些诗句,既有天马行空的想象力,又有细腻的情感表达。丰富的是语言,单纯的是心灵——也印证了最美的语言往往诞生于最真实的生活和纯粹的心灵。

而《五一班的那些事儿》,则是班级流动日记的精华。从夏天的第一场大雨到值周班之“食堂保卫战”,从“雨中的篮球课”到“毕业照的遐想”,每一篇日记都像一块拼图,拼出了这个班级的独特故事。从初稿到修订再到成书,学生经历完整的创作流程,也体会到了“好文章是改出来的”。

这两本作品集,让孩子们的写作被看见。教育的意义,或许就在于此:我们不仅教会孩子如何表达,更让他们相信,每个人的表达都值得被倾听、被珍藏。

01 做“共情者”而非“评判者”

优先关注孩子表达中的情感与思维,而非语法或技巧。当孩子分享作品时,先回应“你为什么会这样想”而非“这里应该改一改”。尤其对于刚刚起步进行书面表达的孩子,保护表达欲,比纠正错误更重要。

02 鼓励使用“生活显微镜”

引导孩子观察生活中的细节之美、人情之暖、瞬间之悟。日常对话就是最好的写作启蒙,散步时聊聊云朵的形状、吃饭时说说饭菜的色香味,这些都是表达的源泉和审美的训练。写作能力源于观察与体验,而非范文模仿。

03 创造“有回响”的表达环境

真实情境下的写作需要真实的读者和互动,而非单向输出。建立家庭日记本、班级公众号,或定期举办“作品朗读会”。让孩子感受到:我的文字,真的有人在感受。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调:“写作教学应贴近学生实际,让学生易于动笔,乐于表达。”这个班级的故事证明,当写作真正回归生活、回归心灵时,那些曾被认为“不会写”的孩子,同样能绽放独特的光彩。他们的作品集,就是新课标落地生根的最好见证。当我们放下对好词好句以及作文模板的执念,孩子才会发现:写作不是任务,而是对生活美好的回应,是照亮生活的光。而这,也是语文教育的本质。

图片由作者提供

编辑:曹轶姗

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________