15岁的藏族女孩小卓玛曾因左髋关节严重病损,连在平地行走200米都疼痛难忍。如今,在上海儿童医院骨科团队的帮助下,她通过先进的人工髋关节置换术,终于重新迈开了自由行走的脚步。

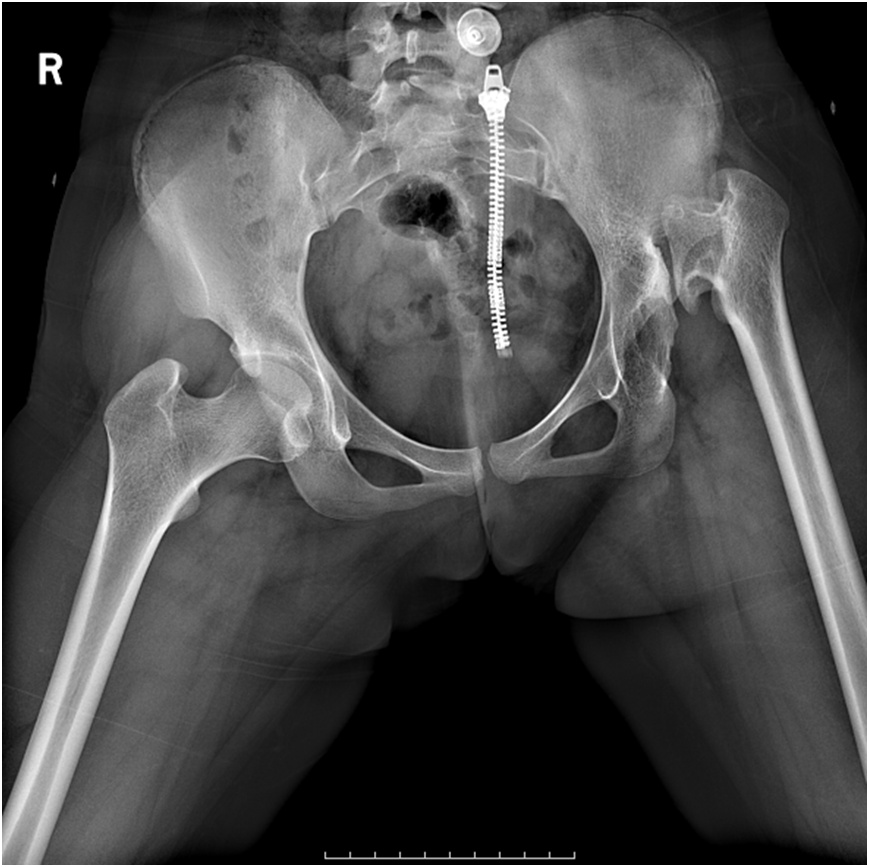

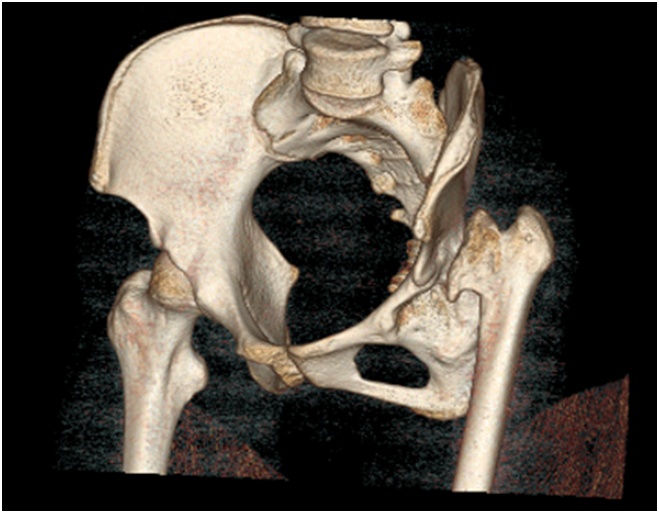

小卓玛2岁时罹患左侧化脓性髋关节炎,导致髋关节脱位。进入青春期后,疼痛急剧加重,行走两三百米就需停下休息,上楼必须依赖扶手。经上海市儿童医院骨科详细检查,影像显示其左股骨头高位脱位且几乎完全磨损,关节已处于终末期破坏状态。幸运的是,“格桑花之爱”公益项目伸出援手,为这位高原女孩提供了救治机会。

保守治疗难解顽疾,置换手术成为希望

不

青

面对小卓玛日益受限的生活和学习,保守的药物治疗与理疗仅能短暂缓解痛苦。研究表明,像她这样步行能力低于300米且伴有中重度疼痛的青少年,生活质量受损最为严重,而手术带来的改善也最为显著。考虑到现代陶瓷人工关节具有优异的耐磨性,长期随访显示其20年功能保持率仍可超过90%,医疗团队最终确定了置换手术方案。

精密手术三步曲,微创技术护未来

不

青

手术采用精密三维规划,医生依据CT建模在计算机中反复模拟假体安装,将植入误差控制在约2毫米,显著降低术后双腿长度差异和跛行风险。手术切口仅手掌长短,通过微创技术植入特制的短柄陶瓷假体,这种设计尽可能保留自身骨质,为小卓玛未来的生长发育或可能的翻修预留了空间。术中实时监测系统持续保障假体角度和双腿长度的精确性,确保站立姿态的平衡稳定。

早期康复卓有成效,科学管理护航长远

不

青

术后不久,在康复师指导下,小卓玛即借助助行器开始不负重行走。早期下地活动有效降低了血栓风险,并辅助疼痛管理。通过抬腿、踝泵等基础训练,她维持了良好的下肢血液循环,防止肌肉萎缩。目前,小卓玛恢复顺利,已能在病房自主活动并处理日常事务。

出院后,她将遵循循序渐进的康复计划:从助行器过渡到拐杖,最终实现独立行走,并配合抬腿、臀桥等锻炼增强臀部肌肉力量。医生特别强调体重管理的重要性,因行走时髋关节承受压力可达体重的3-6倍,控制体重能显著减缓假体磨损。术后将定期进行影像学随访,以便及时发现并处理潜在问题。

据主诊医生介绍,现代陶瓷假体磨损率极低,20年内需要更换的比例不足10%。完成基础康复后,小卓玛有望安全恢复快走、游泳、骑行等低冲击运动。

对于低龄患者手术时机的疑问,专家指出:当关节已严重破坏且疼痛显著干扰青少年正常学习和生活时,及时手术能有效阻止肌肉功能进一步退化,长远来看更有利于整体功能恢复。

借助先进的三维规划技术、耐磨的陶瓷假体以及科学的早期康复,小卓玛成功挣脱了“200米之痛”的枷锁。人工髋关节置换术为深受终末期髋关节疾病困扰的青少年提供了可靠的治疗选择。在规范康复与定期随访的保障下,人工关节有望在未来二十年乃至更长时间内稳定工作,守护年轻患者的学习与生活之路。

编辑|严钦