作者:纳豆

深夜街头,年轻女子小李刚结束加班。

一个陌生男子突然靠近:“美女,这么晚不安全,我护送你回家吧?”

她明确拒绝后,对方却举着手机镜头步步紧跟:“别怕,我是做好事的博主,拍正能量视频的!”

小李被迫在黑暗小巷中狂奔几百米才甩开对方。

这惊魂一幕,竟是某平台博主“深夜护送100个陌生女孩回家”系列中的真实场景。

更离谱的,是令人不适的“挑战捉100个老婆回家” ……

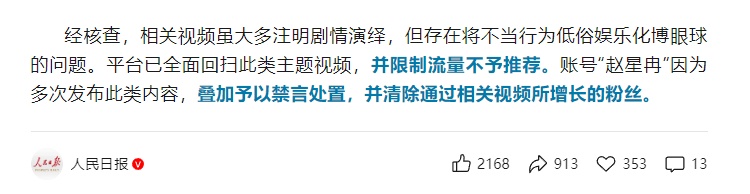

类似的短视频走红后,平台也出了一系列整治措施。

可令人疑惑的是,女性安全,什么时候竟成了“互联网乐子”的素材?

当“保护”变为流量密码,当镜头对准女性的恐惧,“善意”外衣包裹的,其实就是骚扰。

而这些年,为了博取流量,短视频生态中频繁出现道德失范、消费苦难、加剧焦虑等现象。

很多高流量的内容,不仅没有呈现或解决实际问题,还制造出了更深层的社会焦虑。

不是护送,是收割流量的表演

#深夜护送100个陌生女孩回家#,单看这个话题,你或许会以为这是一个充满善意的公益挑战。

但在话题中的短视频,大多是女孩们仓皇逃离的内容。

这不,在某个“城市守夜人”的拍摄中,就有一名女孩多次说了“真的不用了,谢谢”。

伴随口头上的拒绝的,还有女孩的脚步加快。

正常人都会明白,自己的出现已然给对方带来的不安,会选择离开。

但是这位博主,却拿着手机,在其身后进行了长达5分钟的“尾随”拍摄。

甚至,嘴里还十分油腻地劝说道:“你一个女孩子多危险,别犟了!”

评论区,也都是一片叫好声——

“这女孩真不知好歹”“博主脾气真好”。

这些人,不是不明白自己的行为会引起女孩们的恐慌。

但他们更在乎的是,自己可以讨好自己的“观众老爷”,来吃吃这碗没有底线的饭。

这不,就有博主表示,有人会通过私信建议他们在晚上拍摄“效果更好”,还有人建议他们故意制造一些误会来吓吓对方。

所以,他们采用了。

在女孩们警觉地回头时,这些护送者们会发出怪笑,露出狰狞的表情。

如果有女孩同意了,他们会要求对方给个拥抱。

更可笑的是,他们嘴上虽然说的是随机护送,但实际上会认真挑选每个跟踪对象。

“一看就是已婚”的不送;“不好看”的不送……

不知道是谁定义的,“做好事”居然还要卡颜?

虽然在遭到多方质疑和处罚之后,也有拍这系列视频的博主出来解释:“这都是设计好的剧本。”

但无论何种目的,让女性安全议题娱乐化甚至失焦,本身就是一种施暴。

因为,这种将女性安全置于娱乐场域的挑战,未必能传达善意,却可以给那些真正图谋不轨的人一个掩盖动机的理由。

这些博主,或许能从其中获得一种近似狩猎的快感,也能博取某些人的眼球。

却从更深层次中,瓦解着女性的安全感和对外界的信任度。

女性的私人空间、真实意愿与安全焦虑,千不该万不该,在镜头前沦为博取眼球与点赞的“道具”。

为了赚钱,把镜头对准了自家孩子

当然,不只是部分博主在挑战公序良俗、道德失范,为了流量收益,还有一些父母,竟然在自己孩子身上打起了“博眼球”的主意。

前几天,“抽皮带 荡秋千”这个话题,突然冲上了热搜。

一头雾水地点开,才知道什么是辣眼睛。

原来是这几个月,短视频平台上突然流行起了这样一种挑战。

挑战者主要是爸爸和女儿,而在短短十几秒的视频中,常常出现这样的画面:

爸爸以居高临下的角度站着,一脸严肃地凝视着女儿的方向,并当着孩子的面抽出了腰间的皮带。

小女孩的脸上,则满是委屈和惊恐。

虽然配着的标签是#人心中的成见是一座大山#,虽然下一秒是“看似温馨”的荡秋千。

但实在想不出,一个父亲,怎么能用这么恶心又恶俗的方式,对待自家的闺女。

这样的“反差感”,并不能打破所谓的偏见。

反而会在无形之中,卸下孩子心中的防线,撬动孩子安全的边界。

不止如此,前一阵子,在漫展上,还出现了10岁女童“衣着不当”的问题。

漫展,本来是二次元爱好者的交流舞台,充满了青春活力。

有人却借机让两个不到10岁的小女孩,身着连体紧身衣,搭配半截黑丝出境,甚至还黏上毛茸茸的尾巴道具,摆出各种成人化的姿势。

无独有偶,这两年火起来的“奶辣风”,也是某些家长故意引导三四岁的女孩,身着性感吊带、低胸装,再摆出各种与年龄不符的妖娆动作来做账号。

当有人提出质疑之时,竟然还有维护者以“穿衣自由”来反驳。

但真正的穿衣自由,从来不是盯着无自主行为能力孩子进行牟利的自由。

当然,不是所有的家长都能意识到其中的不良导向。

浙江某法院曾审理过一起案件,有一对父母为了一时的直播收益,竟不惜让自家孩子辍学。

有些父母还为了博人眼球,不顾孩子的身体健康,硬生生把3岁的小朋友喂到了70斤。

更可怕的是,把未成年人“催熟”成网红,正在发展成一条可以变现的利益链。

这种用流量“啃小”、让童真“变现”的行为,一旦开始肆意,不仅会把急功近利、流量至上的种子种进孩子们幼小的心灵中,还会给整个社会带来“溢出效应”,污染整个网络的生态,形成错误的价值导向。

毁掉一个人的最快方式——娱乐至死

在流量的裹挟下,除了道德失范事件的频发,短视频平台还出现了一种不顾人死活的“过度娱乐化”现象。

不知道,从什么时候开始,宠物的吃播越来越贵了。

从空运的牛排,到深海的鳕鱼,一只小狗一顿饭的钱,竟然比普通人一个月正常的生活费还高。

网友们也默契地配合:“妈妈,你家还需不需要狗?”

很多博主,探店的风格,也是越来越猎奇而豪气。

1100元/个的榴莲,是什么样的?

100元/g的白松露吃到爽,要花多少钱?

在投资1.8亿元打造的餐厅吃饭,是什么感觉?

……

一开始,很多人是好奇“有钱人的世界竟然是这样”,但慢慢地,也会开始怀疑自己的奋斗还有没有意义。

还有一些“大胃王”为了接住流量,一边吃,一边催吐。

这种不惜伤害自己、伤害动物也要红的姿态,令人迷惑且不齿。

而一些网红,为了维持流量,也在自发地编造一些谣言。

比如之前闹得沸沸扬扬的,全网粉丝超3700万的网红“猫一杯”编造的“秦朗巴黎丢作业”事件。

2024年2月16日,“猫一杯”发布了一则视频,称她在法国巴黎捡到两本国内一年级的寒假作业,并隔空喊话“一年级八班秦朗”。

自此,全网开启了喊话秦朗的风波。

眼看形势不受控,“猫一杯”便于2月19日晚,声称已找到孩子妈妈。

但是这却没有打消网友们的质疑。

两个月后,事件随着杭州市公安局西湖区分局的公告而停止。

原来,是该网红为了吸粉引流,而编造出了“秦朗巴黎丢作业”的假新闻。

这桩桩件件过度娱乐化的短视频风波,看似是小事儿一件。

但发展大了,不仅会动摇社会信任的根基,还会让很多严肃的事情以娱乐化告结。

所以,千万要警惕,不要让自己陷入社会学家尼尔•波兹曼的预言中的——

“毁掉我们的不是我们所憎恨的东西,恰恰是我们所热爱的东西。”

千万不要只活在屏幕里

根据中国互联网络信息中心最新报告显示,目前,我国的短视频用户规模为10.4亿人,使用率达93.8%。

而我们每天花在短视频上的时间,绝对不会低于2个小时。

这一切,都要归结于短视频平台超神的大数据算法。

你越爱看什么,它就越会给你推送什么。

但是,这样也会产生“信息茧房”和“回音室效应”。

也就是说,长时间接触一样的内容,就会让我们只关注自己选择的内容,营造使自己感到安慰和愉悦的传播世界,如同置身于蚕茧般封闭固化。

最可怕的是,我们还会以为自己接触的屏幕世界,就是真实的世界。

继而认知变得极端而单一,或对一切愤怒,或对一切谄媚。

比如,很多年轻的朋友,因为在短视频上看到了各种成功的创业案例或者炫富视频,竟然会觉得年入百万是常态。

而这,也会造成一代年轻人的迷惘无措、眼高手低。

两年前“万柳书院少爷”事件,还让一群网友自称是“老奴”。

看似是自嘲与戏谑,却呈现出一种讨好的犬儒姿态。

由于互联网传播速度快,直给的情绪和单一的认知,很容易催生出偏见和刻板印象。

例如,对女性衣着、发型、发色的认知。

还记得郑灵华吗?

那个刚刚考上研究生,却因为在看望爷爷时染了一头粉色头发,就被网友网暴致死的女孩。

本来,在花一样的年纪,郑灵华可以肆意绽放。

却因为网上的戾气和短视频的随意解读,她的生命被无情吞噬了。

或许,我们每个人,都不能被他人营造的情绪所裹挟,也不能单单通过屏幕来了解这个世界。

学会跳出来、走进现实生活,才不会因网络的幻象而迷失自我,也不会在无意间助长某些人的恶行。

热点事件,本是大众参与公共议论的训练场。

多元观点的碰撞,最终回归与沉淀的是理性的价值。

而其中蕴含的尊重、包容、对话、共识,都是非常宝贵的。

我们所需要的,不是一味地禁止,而是别让利益走在真相前面,别让大众情绪被有心之人利用。

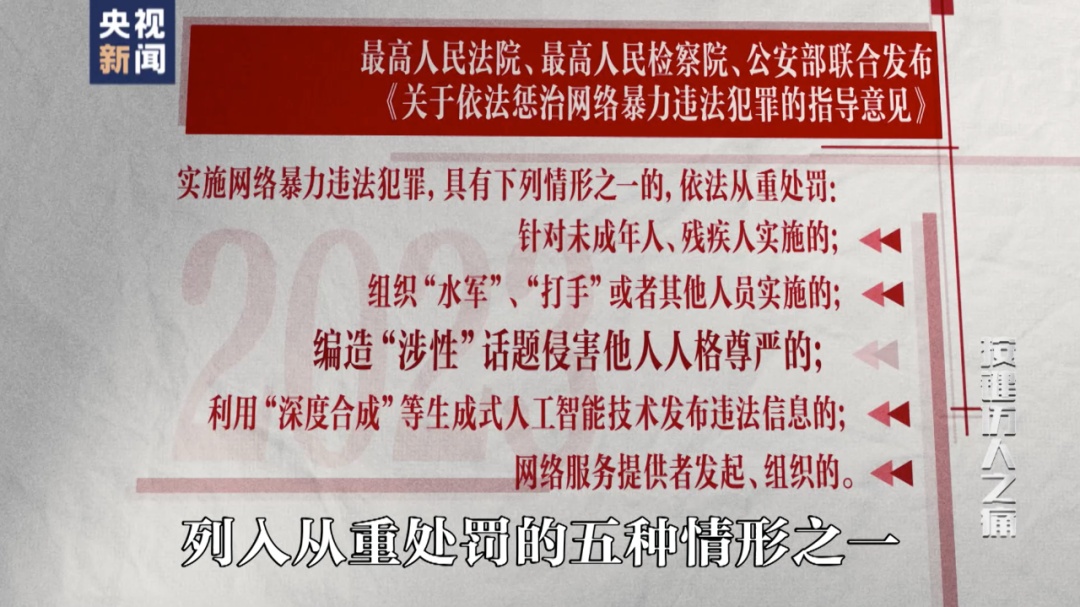

如今,从平台到行业,从法律到受众,都在共同努力。就是希望,我们可以活得风清气正,为自己、为家人、为大众打造出一个可交流、可探讨、可进步的空间。

戳这里为我加颗小星星⭐️

公众号一言不合就改版,

“星标”我才能更方便接收消息哦。

现在只需三步: