有人说,把兴趣变成工作,会毁了兴趣,还会让工作痛苦;还有人说,摄影需要陌生感,到别处才能拍到好照片。而周馨觉得,摄影是如此特别的一种兴趣,它可以无时不在,无处不在,相机、手机,甚至眼睛,都能让你随时随地“拍摄”这世界。作为一个在摄影行业深耕多年的职业摄影人,我们来看看周馨分享的摄影感悟——

读研究生时,我偶然选修了学校的纪实摄影课,老师认为真实的生活和人是精神思想的载体,让那时的我深受触动,之后在一系列机缘巧合中,我一头扎进了摄影里。那时候研二,当摄影闯入我的生活时,我正处于对自己未来生活毫无方向的时刻,面临找工作的人生选择路口。可以说,摄影拯救了我,它平衡了我性格中理性和感性的两面,也兼具思想性、艺术性和技术性,加之我不善言辞,而相机恰是一个最佳工具,成为了我的嘴和笔,替我表达自己。

学习了七年的社会学却从事摄影记者的工作,也许有人会说,是对所学专业一种放弃和浪费,但是有舍才有得,何况知识是积累的,知识会潜移默化地影响自己对事物和生活的看法。比如社会学中强调要“在情境中看个体”,这影响着我在新闻现场的思考和判断。

早前选择摄影记者的工作是想看人世百态,但是摄影于我的意义,其实远不止于此。新闻摄影不会报道日常生活中的平常事情,但这世界远比新闻报道更加丰富多彩。相机本身与现实世界中那些有意思的东西,彼此相互走近和吸引,让我感受到真正的快乐。至于到底什么是真正吸引你的,你需要从内心去探求,你的性格、经历、直觉会指引你。

新闻照片需要大量的信息量,需要符号,需要叙事性;而工作之余,我更愿意让照片减少信息量,在视觉驱动的前提下,只给予恰当的信息,从而延长照片的耐看性。记得有一位著名摄影师说过:“对于我来说,最好的照片是那些直接抵达内心、到达大脑还需要一段时间的照片。”并不是说好的照片要显得深奥晦涩,恰恰相反,自然的不完美和日常的细节更能打动我。很多时候,我们的眼睛和心灵已经被模式训练得失去了真正的感觉。要把你看到的、真正触动你的感觉拍下来,其实很难。这是一个不断接近自我内核的修炼过程。

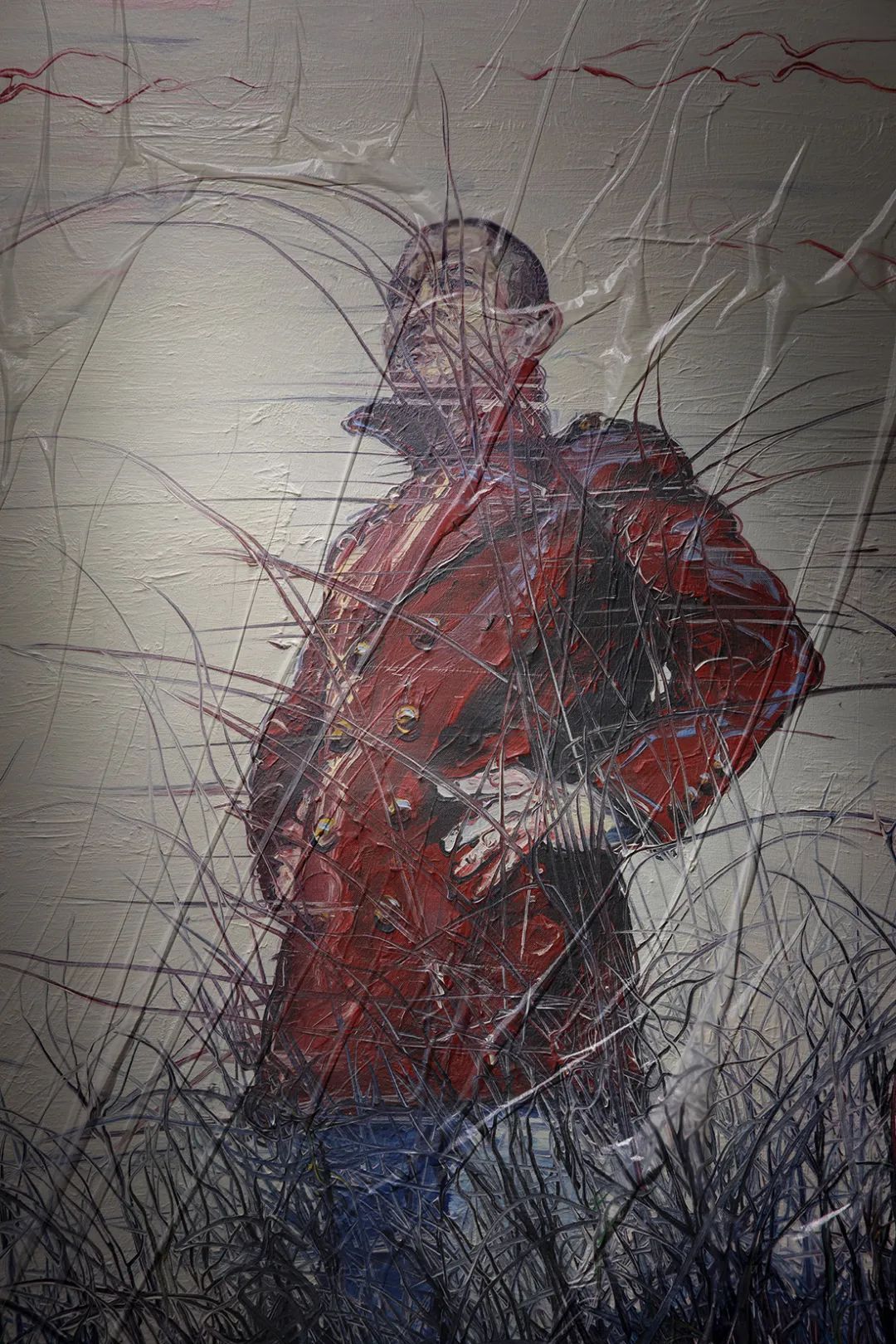

《背影》系列

《落花》系列

我拍摄苏州河有四年半了。我觉得不少长期选题的拍摄是需要天时地利人和的。正像陆元敏老师说的,他之所以开始集中拍摄苏州河,是因为工作调动后,每天上下班都要经过苏州河。而我,则是因为2020年底中心城区42公里苏州河基本贯通的多次采访而开始拍摄苏州河,加上那几年我搬了家,新家离苏州河不远——接近性好是选择一个专题的重要因素。

苏州河岸线历经转变,和贯通治理前的苏州河比,如今的新苏州河已经发生了翻天覆地的变化,沿河逐渐生长起了丰富的市井生态和自然生态。滨河地区作为新的城市共享空间正在重组和重构,带来新的社会功能和更多元的文化交融。河与自然,河与人,在这长长的沿线中衍生出各种故事,建立起更多元的关系,许多公共空间在某种意义上变成了人们的城市会客厅。

我对苏州河的拍摄,从一开始的工作需要,到后来一次次自发来到这里,已经不再是有目的的行动,行走本身已经成为一种日常生活。可以只是单纯的散步,或者陪孩子、朋友走走,或者只为了享受“看”的体验。在这过程中,你会不自觉地想要举起相机。拍摄变成了我用自己的感性对眼前的一切做出的自发反应。在这样的心态下,苏州河事件性的部分我会记录,另一部分,则是行走过程中,能激发我不同感受的那些人、物。而当我慢下来后,河边会有不少人来和我聊天,讲述他们特别的经历和故事,我在自己公号里把每一个人物故事和他们的人生阅历感触写下来,作为苏州河专题里重要的一部分。

陆元敏老师的《苏州河》我很喜欢。这些作品不单有很高的历史价值,我们还在这些影像中读出摄影师的情感和审美,看到摄影师对河流、对普通日常生活的深切关注,并用真挚的影像和普通人保持着共鸣。一条河流,从来没有停止过它的奔流,不论时间和城市发生了什么样的变迁,每一代人都会看到一条“新苏州河”,每一个人的心里也会有属于自己的苏州河。记录不会停止。我不会因为陆元敏老师拍了苏州河,我也去拍苏州河;也不会因为陆元敏老师拍过了苏州河,我就不去拍苏州河。经典让我们致敬,也推动着我们不断前行。

摄影记者的工作有一个好处就是,将兴趣变成工作后,它在某种程度上模糊了工作与兴趣,模糊了上班与下班的界限。同时,时代的变化也在改变着新闻摄影的拍摄和阅读,摄影记者的自由度更大了,你可以将摄影变成一个更主动更个性化的事,这对自己也是考验。

好些年以前,我觉得拍照就是和吃饭、睡觉一样重要且日常的事。如今,我不再把拍照当作生活的全部。我觉得人生和工作的每个阶段,对摄影、对生活的理解是不同的,不单指摄影和生活本身,还有自己与它们的关系,以及它们在生命中的位置和状态。体验和感受生活,以及我们在摄影之外所拓展的一切,都会和摄影发生化学反应。

去年,摄影大师史蒂芬·肖尔来中国,在一个访谈中,他的一段话给我印象很深:“技术可以拓展我们的认知边界,拓展我们理解摄影的边界。每掌握一门技术,有可能会给你带来对摄影新的理解,发现新的选题方面的提升。”我现在会关注AI在摄影上的探索,也会自己动手做摄影手工书,这些都会帮助我打开新的思路,并推动我去做更多有意思的事。

我想每个有孩子的摄影师都会忍不住去记录孩子的成长过程。我有两个孩子,一个哥哥一个妹妹,我既拍下他们一起相处的嬉笑怒骂,也关注不同性别孩子成长的不同。两个孩子在一起,不可能永远都是可爱与美好,除了熊孩子的哭笑不得,混乱无序和痛苦与受伤,还有随着成长带来的排斥、青春期的叛逆与焦虑,这一切都是成长的一部分。

除此之外,我也会根据他们在生活中一个特殊的点,将其延展成一个面,比如两个孩子在一张沙发边的成长变化,比如妹妹和她的玩具熊猫的故事。

《沙发》组照,缘起是兄妹俩一起看动物纪录片。看得兴起专注,妹妹不自觉就爬到了哥哥身上,动作姿势看着有点高难度,再加上紧张的情节,形成了比较戏剧性的一幕。后来我发现,他们看电视时会产生很多特别的姿势,于是开始有意将其拍摄并记录下来,再逐渐从看电视拓展到日常生活,但在表现形式上,又始终围绕一张沙发展开。从这些画面中,不仅能看到孩子最真实放松的一面,还能看到成长在他们身体和心理上产生的变化。

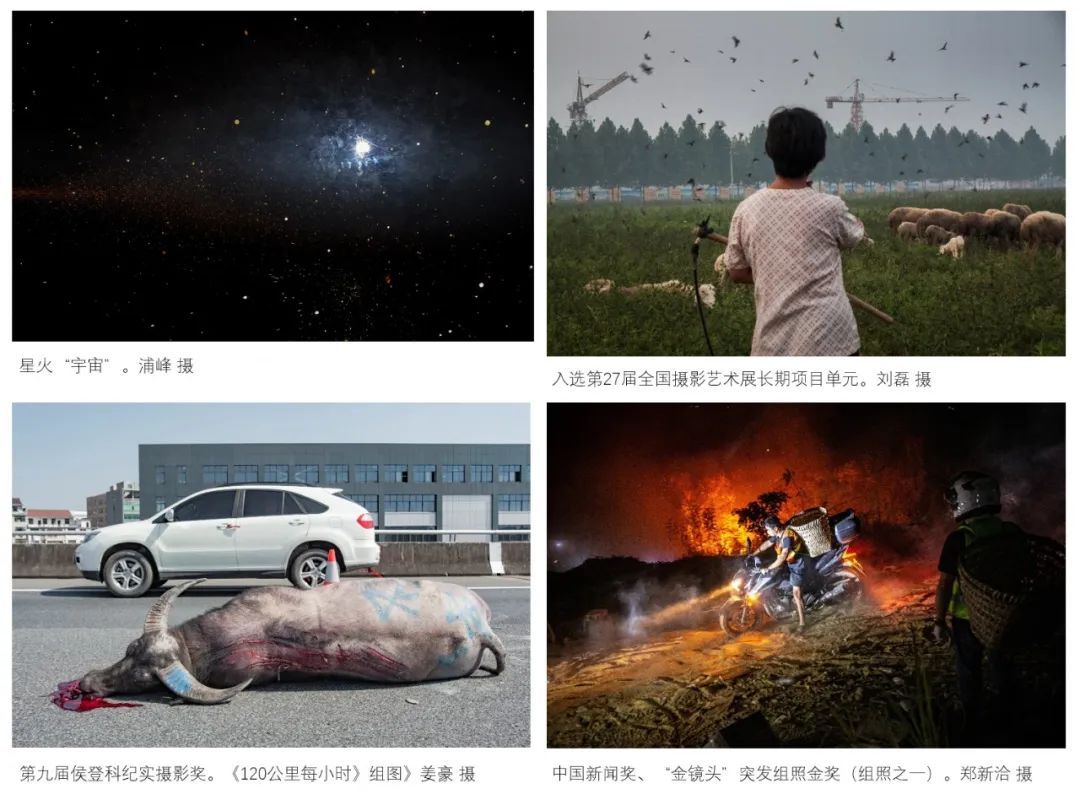

我目前是“中国青年纪实摄影师联盟‘拾城’(dixphoto)”的负责人,这是一个民间摄影师团体,成立于2015年,成员来自于全国二十多个城市。创始人浦峰当初是希望建立一个类似“马格南”的中国摄影师组织,所以大家取了一个很大的名字。成立的初衷是让有共同爱好的摄影师能聚在一块抱团玩纪实摄影。“拾城”这一名字,既象征着拾起摄影师们落在硬盘里的一张张照片,更寓意着拾取中国社会变迁和城市化进程中的点滴,“捡拾微影像·汇聚大时代”是我们一直坚守的初心与理念。

在社会学中,有一种说法是“你是周围五个人的平均水平”,这样的一个团体,会在无形中督促你思考、进步,每周的“交作业”,500多个星期“风雨无阻”、节假无休的周三公号推送,成为青年摄影师们不断创作的隐形动力并得到持续展示。“再牛的理想也抵不过最傻的坚持”,十年,不算很长,但对每一个成员摄影师来说,是守着自己的城市,用自己的所思所想所感捡拾城市里的影像碎片,重新建构出一座新的城的十年。借助这些城市纪实影像,我们能藉此看到近十年内一座城市的生长记忆,看到当下城市与社会的形态以及人的面貌。

如今的青年摄影师们,已经不再拘泥于摄影技术层面的探寻。从某种角度来说,技术的因素被弱化,而感受的层面被扩大,他们更看重自我的表达。这种多元的态势能够激起更多的反思,摄影本身就有许多的可能性,这种空间给予当代摄影师们更多的自由。此前,我参加了中摄协举办的中青年摄影人才培训班和上海摄协举办的第一期上海市青年摄影人才高研班,导师和来自各行各业同学的思想碰撞就给了我不少启发,打开了思路。

在今年4月,拾城邀请著名图片编辑、评论家、策展人李楠一同将拾城十年来的作品集结成册《在人间——拾城十年》,中国摄影家协会李舸主席,以及陈小波、王身敦、刘宇、傅拥军、柴继军、任悦、陈杰等著名摄影师、前辈亦写下推荐和鼓励语。

一个人可以走得很快,一群人才能走得更远,那就让我们相扶相持,一路奔赴山海!

《新民晚报》摄影记者,中国摄影家协会会员,上海市摄影家协会常务理事、中国摄影家协会专业委员会青年摄影委员会委员

文编|蔡 晴

美编|慢慢华