在南京市河西新城中部,一片形似金葵花的建筑群正焕发智慧光芒。这座始建于2008年的现代化校园,始终秉持“办一所儿童真心喜欢的好学校”的办学理念,以培养具备数字时代胜任力的创新型人才为使命。

近年来,南京市金陵中学实验小学在人工智能课程开设、人工智能跨学科学习活动、教师人工智能专业素养提升等方面进行了系列创新实践,借助人工智能技术,构建儿童学习新样态。

2020年,这所学校获评中央电化教育馆首批全国人工智能教育实验校,2024年,这所年轻的学校再次被教育部认定为中小学人工智能教育基地。

建校17载,金陵中学实验小学的育人实践已悄然勾勒出未来教育的雏形。金葵花不仅是校园视觉符号,更是教育基因的隐喻——以“向善、向上、向美”为精神内核,学校正探索一条人工智能与五育融合的创新路径。

文化基因:

技术赋能儿童主体性实践

艺术共创:当儿童成为策展人

在金陵中学实验小学,人工智能不是冰冷的工具,而是儿童成长的共创伙伴。漫步校园,处处可见学生主笔的巨幅墙绘与手作创意作品构成的艺术长廊。劳动教育成果展中,3D打印的“机器人赛车”与石绘作品相映成趣;每间教室门口,人工智能生成的个性化使命宣言彰显着少年思考;“长征路线图”互动墙上,学生们自主选择的历史故事构建起沉浸式红色教育场景。这些看似“不完美”的童趣作品,恰是金陵中学实验小学培养具备领导力的未来公民的载体,也是学校将学生定位为“学校文化共创者”的具象表达:“领导力是学生未来与机器共存、生长发展的核心能力之一,这种能力的培养不是一蹴而就的,而应融入日常细节。”校长何义田指着走廊里的学生创作说。

数字孪生:虚实共生的教育新场域

“数字校长”是这座校园里最特别的“教师”。在2024年的毕业典礼上,物理空间的何义田校长与数字孪生校长共同致辞。“AI技术虽十分新颖但没有感情,它永远无法真正表达出复杂情绪。当听到真实的何校长演讲时,就会有种莫名的亲切感。”毕业生刘燑丹在聆听了两位校长的致辞后这样说。“人工智能时代,孩子们需要在虚实交融中建立审辩能力,在日常生活中,他们也需要自己去判断。”校长何义田这样认为。

事实上,这种思辨训练渗透于日常。在班会课上,班主任吕胜南正借助德育人工智能体“小蜂”,带领学生创作班级宣言,学生输入“友爱”“勤劳”“积极”等关键词时,系统随即生成三版宣言范本供选择,学生们则需要自主判断其是否符合自己的需求,并进一步向小蜂提出修改建议,直到生成符合班集体需求的使命宣言。

未来教室:构建“新小先生制”学习生态

未来教室是什么样子?“富媒体化”“去中心化”“学生主体”是金陵中学实验小学给出的关键词。走进人工智能教室,教室四面的屏幕构成了一个“沉浸式剧场”,同声传译设备让课堂上的小学生与海外学者实时对话,可移动的桌椅和触手可及的书写玻璃让学生充分发挥学习过程的自主性;没有讲台的独特设计,是打破“教师中心”的生动实践。“‘新小先生制’鼓励学生互教互学,而在人工智能教室中,学习发生在哪里,哪里就是教室的中心。”副校长李有翔介绍道。据了解,这间全新的教室既是学校课程改革实践的基地,也是学校在“十四五”教学改革中提出的“新小先生制驱动儿童学习变革”项目的成果。目前,学校建有人工智能实验室、人工智能操作室、人工智能培训室等人工智能教育空间,总面积超过300平方米。

课程重构:

AI驱动跨学科学习

语文课堂:当苏格拉底遇上AI

“要站在AI的肩膀上思考问题。”面对2025年以DeepSeek为代表的深度思考型人工智能,校长何义田认为应这样与人工智能共处。“人工智能是一把双刃剑,要发挥人工智能的长处,赋能学生的成长、学习以及未来更好的生活。”在这样的理念引导下,这所小学以人工智能为工具,在教育教学的各个场景和多种实践中,探索人工智能为人服务的方式。

在语文课“探险家的创作之旅”中,学生正在为缺乏探险经验而苦恼,学校开发的“金葵花智能体”作为学生学习的好帮手,以“苏格拉底式”提问一步步引导学生对作文内容的架构和细节:“选择一个探险主题,比如自然现象、历史文化或未来科技。”“选定探险地点,构思故事大纲。”这种启发式的对话,让AI学伴成为学生思维的脚手架而非答案机器。当任务进一步升级为“生成探险画面”时,学生展开想象,不断提升语言表达的精确性和细腻度,从而使画面更具真实感和代入感。语文教师李璐表示:“在与AI互动的过程中,其语言表达能力悄然增长。”

英语教学:精准教学的范式突破

集体朗读中,教师如何辨别学生不会读、读不准的单词和句子?金陵中学实验小学的英语教师的秘诀是一支特殊的录音笔——“I Click”。当学生手持I Click朗读“They are eating fruit in the living room”时,系统不仅能为每一位学生的发音打分,更能统计出学生发音不标准的单词。英语教师李思敏通过智能黑板看到,全班同学对“fruit”的发音掌握不足,随即设计精准教学,提高课堂质量。面对时代对人才培养提出的新要求,人工智能I Click在大规模因材施教的现实案例中,呈现“数据驱动精准育人”的未来图景。李思敏告诉记者:“通过使用智慧系统,学生学习英语的兴趣和信心也得到提升,更敢于开口说英语。”

英语课上,学生使用“I Click”评测发音(摄影:赵星妮)

项目进阶:从工具应用到创造发明

走进五年级的人工智能体验课堂,学生们正在和机器人“小飞”互动,“我们设计的程序能够让‘小飞’评测口语,并将评测分数显示在屏幕上方。”学生小浩(化名)和自己的组员在平板电脑上自主编程后,正向大家展示自己的成果。当“小飞”出现故障或评测失败后,他们也会思考:“可能是说话声音太小了,也可能是环境嘈杂,我们会进一步改进程序。”

五年级的人工智能体验课上,学生正和机器人“小飞”互动(摄影:赵星妮)

信息科技教师邵引向记者介绍了金陵中学实验小学开展人工智能教育的课程体系:“‘让小飞评测发音’一课依据中央电化教育馆编写的教材开展教学,旨在引导学生了解语音评测技术的应用场景和背后的原理。面向全校同学,学校分层实施人工智能课程。在一至四年级,每学期开设一到两门人工智能体验课程,体验语音识别、图像分类等基础技术。在五年级每学期开设一门人工智能校本课程,依托STEM课程学习编程技术。六年级则是在信息技术课程中渗透人工智能教育内容。此外,学校还开设了适应不同年段的人工智能社团,鼓励学生参与。”

团队共生

智能技术驱动教育变革

优势思维:特级教师的破界实践

“一个人可以走得很快,但一群人能走得更远。”江苏省小学信息科技特级教师、2024入选“苏教名家”培养对象的李有翔用七年时间构建起学校“AI+教育”的共生型团队。自2019年开始,学校充分发挥李有翔等骨干教师的示范与辐射作用,逐渐探索出“五阶递进”人工智能教育发展的校本路径:建设人工智能教学场景起步,逐步实现课程教学、普及教育课程、跨学科学习、体系架构创新,最终形成校内行政管理团队全员参与,校外与高校、科研机构主动链接的“校内外联动”生态化发展模式,建设起以信息科技教师为核心、融合全国各地名师资源的专业团队。

技术赋能:AI矩阵见证教育进化

用人工智能应用解决教育实际问题,同时突出人工智能技术背景下的人文关怀,是何义田对应用人工智能技术的坚守。如何充分发挥技术赋能教育教学的作用?金陵中学实验小学构建了“1+4+N”智能体支持体系。其中,“1”代表1个教育大脑“校级AI中台”,它是整个体系的数据核心,负责整合教学、管理、成长等多方面的数据,为后续的智能应用提供坚实的数据基础;“4”代表四类核心智能体,包含“AI教学(教学智能体)”“AI伙伴(德育智能体)”“AI助手(沟通智能体)”“AI科研(科研智能体)”。它们分别在教学、德育、沟通、科研等关键领域发挥作用,满足学校多样化的需求;“N”表示多个“学科微智能体”,例如“数学解题教练”“英语口语陪练”“创新人才培养”等,针对不同学科和特定需求提供精准的智能服务。

智能研修:看见真实的教学改进

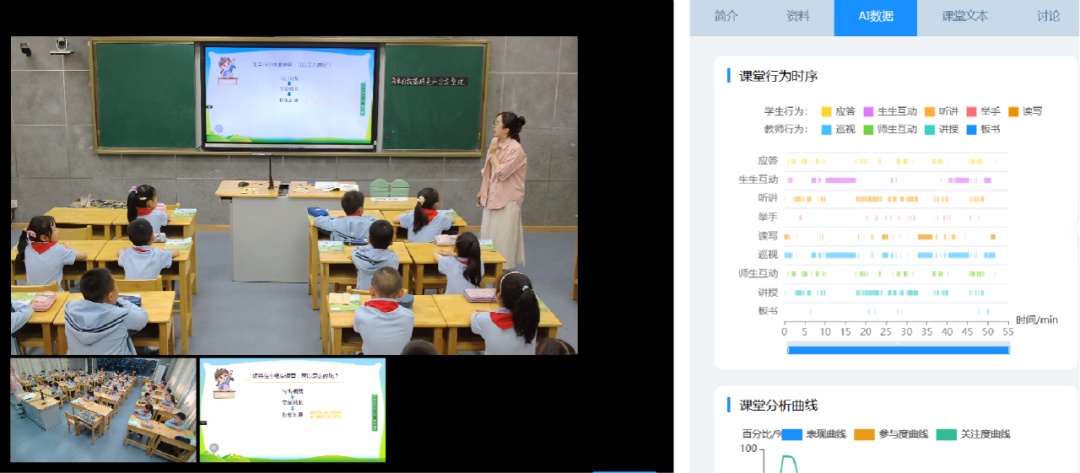

“本节课教师行为占比43%,学生行为占比57%,学生在课堂第16至18分钟表现出较高的关注度。”如此精确的数据分析,正成为金陵中学实验小学教师的教研日常。借助智能研修平台,教师们不仅可以随时随地观摩智能录播课堂,还能借助数据,从课堂模式、课堂环节、学生整体参与度等多维度开展教学诊断,用数据解读来定位问题。“智能研修平台具有数据优势和时空优势,解决了传统教研活动集中难、共享难、复现难的问题,我们也从经验型教研转变为实证型教研。”教科室主任姜华自信满满。智能研修平台还能实时生成完整的磨课过程记录、教师课例反思、课例视频、课件和教学设计,精准分析教学行为,“这个平台能够帮助教师提升以课例为载体的科学反思能力,提高教学教研能力,不断促进教师快速成长。”姜华说。这不仅是工具的革新,更是教研范式的革命,每一个数据气泡,讲述的是教师专业发展与进步的故事。

课例小组借助数据进行教学诊断(供图:金陵中学实验小学)

从最初探索人工智能教学场景的忐忑,到如今构建起覆盖全学段的教育体系;从教师对着智能设备反复调试的专注,到学生用编程操控机器人的好奇,金陵中学实验小学的教育创新始终饱含着向上、向善、向美的追求,正如教学楼正面几个大字所展示的愿景:“教育让生活更美好。”

文字、摄影:赵星妮

编辑:王佳依

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________