“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第二十六季,我们邀请了上海市闵行区平南小学的少年来诵读《三千世界在指尖》。今天,你将听到的是《7000次榫卯连接》(节选)。

初见王震华,是在他家楼下,一位很普通的上海爷叔。确认我们是前来采访的《城市季风》记者后,他友好地跟我们握手。在小而干净的客厅里,王震华微笑着招呼我们坐下,看到我坐的椅子比较高有些不舒服,他坚持要换给我他自己的那把椅子,王震华的爱人则一边跟我们打招呼一边倒水。

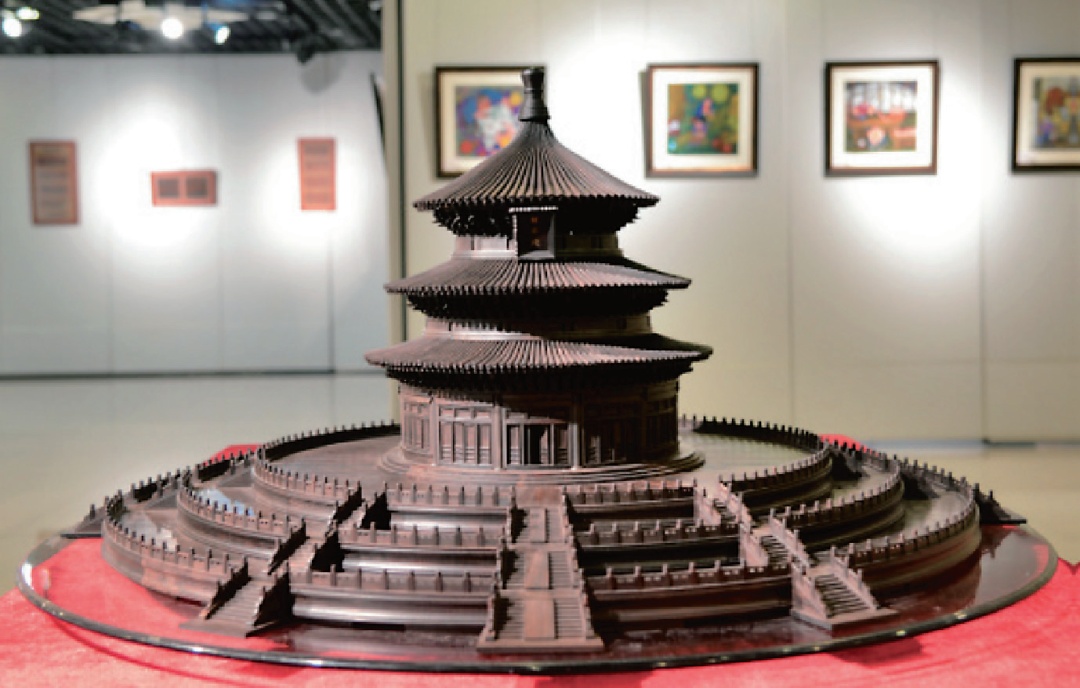

“家里都是我爱人打理,我这些年就做了一件事,来,我带你们先看一下我的作品。”王震华带我们走进客厅北边的一间小屋。房间有些杂乱,但是案台上却异常的整齐,各种工具和零件有序地在案台上排列着。上面放着的正是他这次获得“世界手工艺产业博览会金奖”的作品——天坛祈年殿手工艺模型。王震华拿起“天坛”上的一扇门,约半根食指大小,熟练地将它拆解开来,一共八个零件,这让我想起了老子《道德经》中的一句话:凿户牖以为室,当其无,有室之用。“这上面每一扇门窗都能拆卸,每一处结构都能打开,整个作品一共7108块檀木,全装配、全拆卸,纯榫卯连接,没有用一滴胶水。”王震华一边演示一边说道,“古建筑是老祖宗的智慧啊!”言语间透露出对古代工匠的敬意。

王震华花5年之功创作的手工艺模型天坛祈年殿荣获“世界手工艺产业博览会金奖”

“从小我就喜欢捉摸各种榫卯结构和技巧,有一次师傅给我一个鲁班锁,我很快就打开了,师傅夸我有天赋。”王震华自幼喜爱古建筑,16岁自学了木工,1984年大专毕业后在企业里从事技术工作。1986年,因为工作需要王震华到了北京,正是在那里,他目睹了中国古代建筑经典之作“故宫建筑群”。“在北京的时候,我只要一有空就跑去故宫看古建筑,看、听、想,看,不单看造型而是看结构;听,是听建筑说话;想,是跟老祖宗神交。半年的时间,光是去故宫的门票就花了1300多块,在那个年代,这是一笔不小的费用。”正是因为这么多次与古建筑的零距离接触,让他下定决心要将中国古建筑以微雕的形式完完整整展现出来。

现代工业产生了黏合剂粘连的工艺手段,胶水粘连取代了榫卯结构,传统的营造技艺已逐渐为人们所遗忘。“在一次展会上,我看到一位上海著名大师的作品,是几百件榫卯结构造就的一件艺术品,初看是相当好的,我很激动。再仔细看,我大失所望,这件作品虽然是榫卯连接,但是他没有用鲁班锁的结构而是用榫加上胶水来定位,可能他有想法但无法实现。我认为只要是用胶水的作品,它就不可能成为传世之作,这是当代微缩模型界的可悲之处。”

这也让王震华感到困惑,回来后他打电话给一家知名的模型制造厂,问能不能制作不用胶水粘连的建筑模型,对方告诉他,一滴胶水都不用的模型这个世界没有!那一刻王震华下定了决心:“我要做别人做不出来的东西。”

高起点意味着超高的要求,王震华做手工微雕古建筑时首先面临的难题是:当代还没有人做出来过纯榫卯的建筑微雕模型,这也就意味着这一领域是一片空白,毫无经验可以借鉴。

“中国古建筑的重要参数都在中国科学院顶级的专家手里,这是国家机密,我接触不到,但是如果不能了解到这些参数,做出来的作品就只是形似而不是神似,达不到古建筑的意境,意境没有了,美就没有了。”这时,王震华想到了梁思成关于古建筑的学术研究。“虽然我不能直接接触到建筑参数,但是梁思成先生曾经是这方面的专家,于是我开始着手研究他的《清式营造则例》,从每一个斗口开始钻,按照梁先生的营造法,可以推算出构建尺寸。”为了让图纸更精确,王震华还自学了CAD制图。“那个时候的电脑我们叫傻瓜机,画图都是编程输入的,现在的软件高级了,快捷键一敲全部搞定。”回忆起这些王震华忍不住笑了出来。就这样,光是软件绘制全套的图纸就消耗了他三个月的时间。

工欲善其事,必先利其器。高精度微雕用的刀具、夹具、量具是做出好作品的决定因素之一。王震华坦言,如果整个制作过程中还有什么需要保密的话,那就是他的刀具、夹具,那是他吃饭的家伙,每件工具都由他自己制作改良,而打磨工具本身就是个技术活。“砂轮机打磨刀头的时候产生的温度很高,我当时就用食指和拇指紧紧地攥住刀身,强忍着高温丝毫不敢松开,因为一松手就要重做,刀头磨好的时候手也被烫伤了。”王震华将双手伸出给我们看,一双手掌伤痕累累,拇指处的烫伤尤为显眼。在工具上下的功夫让王震华的刀具、夹具形成了自己的特色,精度的误差在0.02毫米,各种微型榫卯结构制作都能够迎刃而解。

2023年5月起,区政协办公室、区教育局、团区委和区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

第二十六季,我们邀请了上海市闵行区平南小学的少年来诵读《三千世界在指尖》。作为“发现闵行之美”文史丛书“民艺乡俗”辑的组成部分,《三千世界在指尖》在讲述我们引以为傲的本土技艺的同时,更关注的是制作者在传承和创新技艺时的故事,叙述他们的匠心,展示他们的形象。所涉及的这些技艺,大多已被列为市、区级乃至国家非物质文化遗产保护项目。“一方水土养一方人”,人杰地灵的闵行,千百年来,我们的祖辈在这里生存、繁衍,逐渐形成了众多习俗风尚和技艺,世代相传,不断流变,并渗透到生产活动和日常生活之中,镌刻在人文历史的每个阶段。这些民俗文化和技艺,凝聚着人们对美好事物的追求和向往,展现着独具特征的风土人情,积淀成文明教化的原状态,从而将生活内容和社会环境装点得多姿多彩。我们希望这样的技艺、这样的精神能够得以延续,并生生不息。

2025年6月起,第二十六季正式开启,每个工作日的21:30,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……

初审:方佳璐

复审:何婷婷

终审:徐雷冰

转载请注明来自今日闵行官方微信