周末,“翰墨齐鲁·古风来兮——山东名胜诗词书法艺术展”,在山东省图书馆开展。

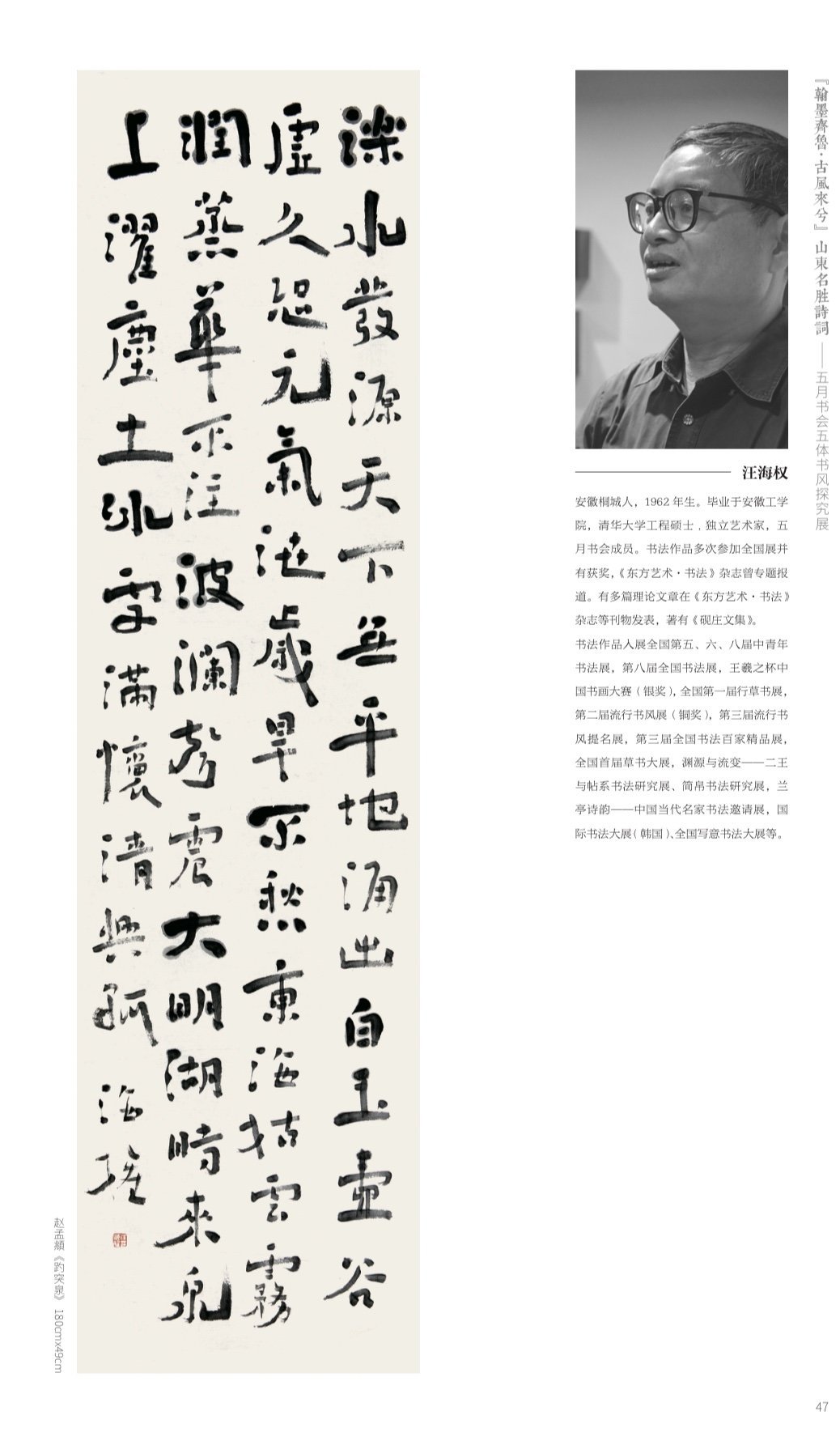

这是民间艺术沙龙“五月书会”15位成员的年度联展。

“五月书会”是始于枣庄的一个沙龙组织,其创始成员均为枣庄人。因枣庄石榴盛名于外,便择石榴的花期“五月”为名。后引入汪海权、魏全钦、老五三位艺术家,如今计有16人。迄今20年来,他们以书法为媒,彼此分享、互相影响,虽非正式社团组织,但艺术之名已然扬于业内。

年度联展作为其主要的艺术活动,至今已延续十年有余。按年龄排序,16位成员每人承办一年,费用AA。最简单的轮值方式造就了最稳定的秩序。而每一个承办者都运筹良久,也赋予每一度年展不同的形式与趣味。

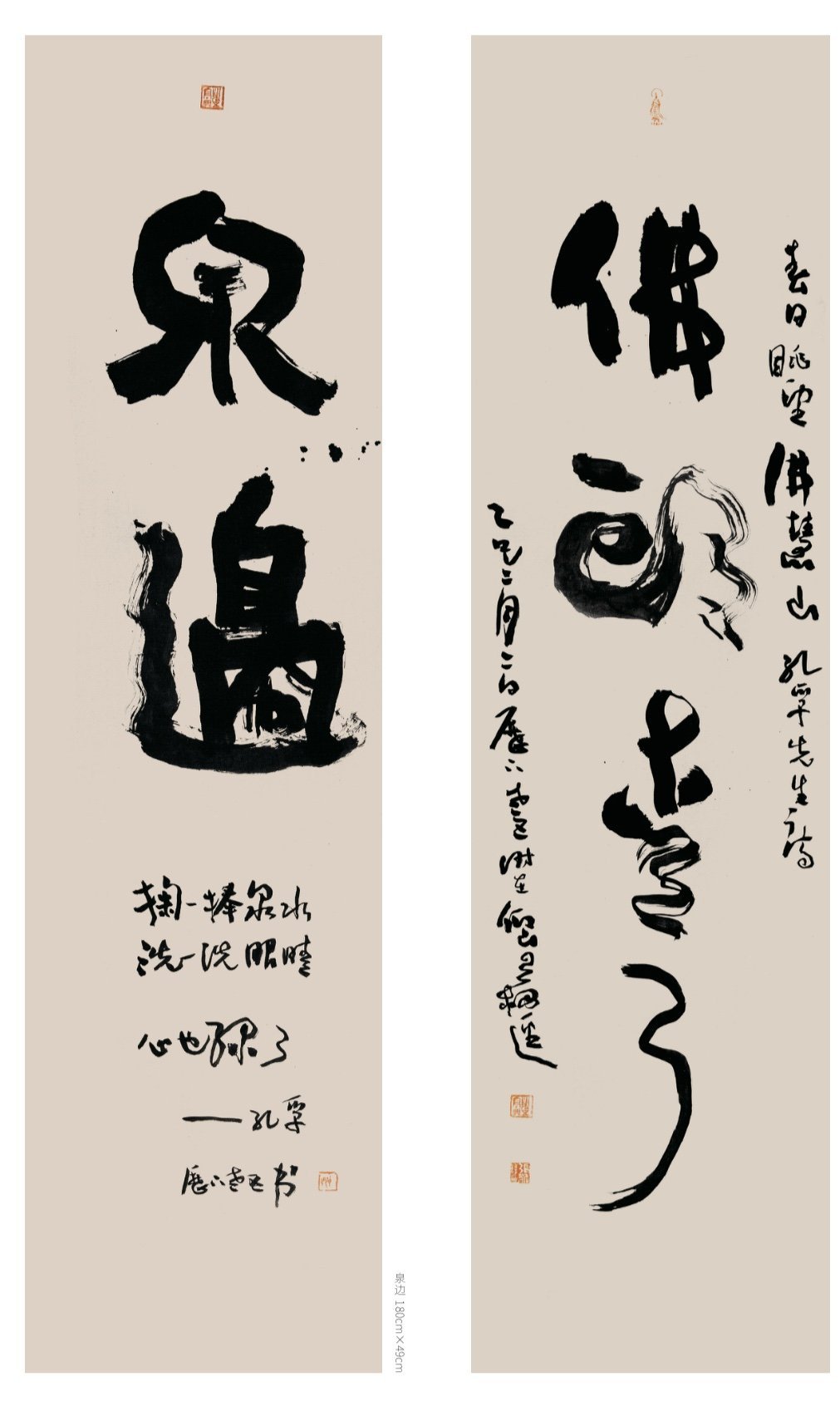

如其成员、枣庄书协主席马德田所言,这是一段温暖且坚定的历程。逾十年来,15位作者一路互相切磋、彼此扶持,在书法艺术的海洋里并肩探索,不断尝试突破传统与现代的边界,从篆隶的古朴厚重到行草的飘逸灵动,不断挖掘书法艺术表达的更多可能。

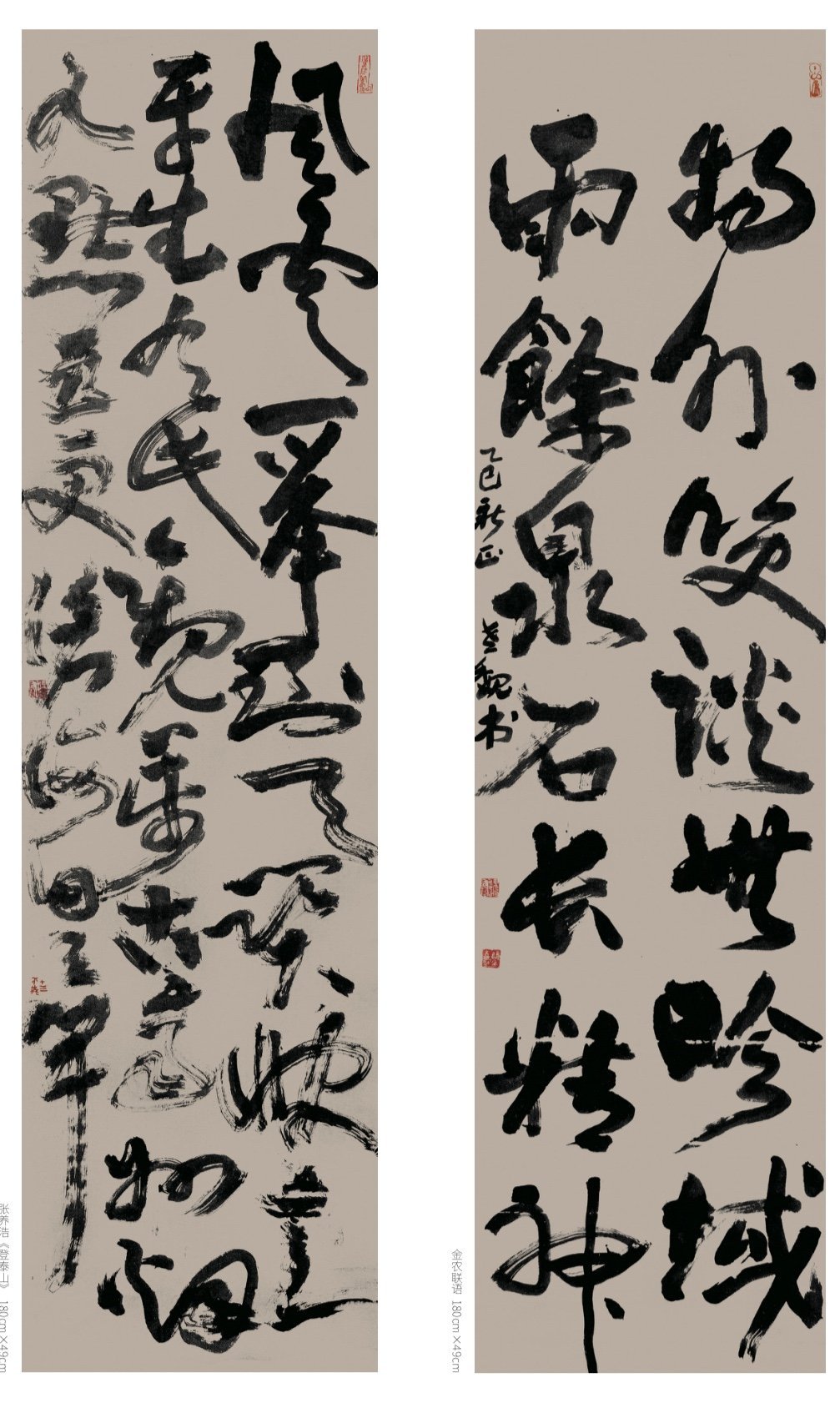

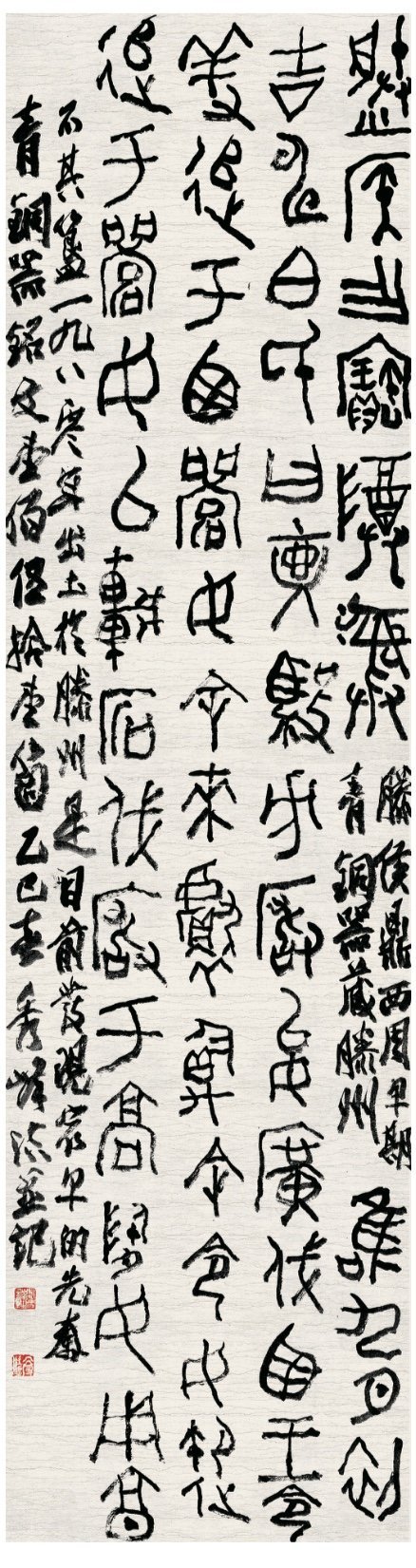

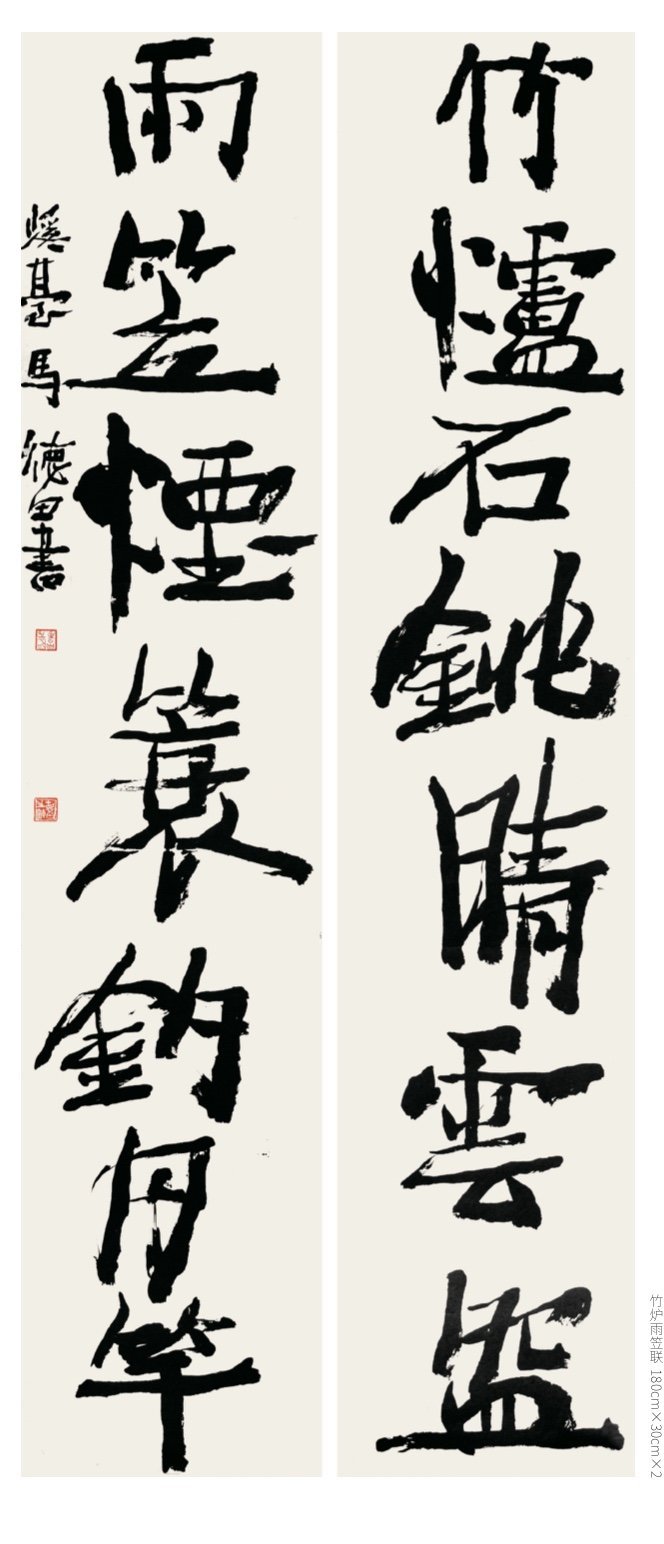

此次联展共展出了15位成员的75幅作品。内容是命题作文:以“真、草、隶、行、篆”五种字体,引山东名胜诗词进行创作。

可以说,这些作品与国展等主流展览完全不一样——率性、洒脱,甚至有一些作品简直堪称为“肆意妄为”,比如个别行草作品。其“宁丑勿美”的散漫形态,注定会被一些大众读者斥为“瞎写”。但专业观者则纷纷称其若有不可言之大美。一群充满探索精神的书家,以充满个性的书写展现着自我的艺术理想。

在一幅金文作品前,前来参加开幕式的山东书协主席王瑞和副主席于剑波交谈说,(展览)评审的时候我们也找这样的作品,但没有啊。继而谈到作者的投稿心理。于剑波说,书者一旦进入一个层次,可能就不愿意投稿了。王瑞则笑言,可能是担心评委看不懂吧。

这涉及一个饶有趣味的话题:书法,究竟以何为法?

坦白地讲,书法审美是一个既因人而异,又各有其理的争议话题。恰如曾经与一位书法家交流时,谈及中国书协掌门人一职,他说,“可能换任何一个人都逃不出争议的宿命”。为什么?因为但凡一个识字的中国人都认为自己可以对书法一事评头论足。

实际上,书法审美是一个复杂的体系。如熊秉明先生《中国书法理论体系》一书所归纳的喻物派、造型派、唯情派、伦理派、天然派、禅意派六大系统。其中,每派又各有体系,彼此之间又千丝万缕地相连。或许也正是如此厚重与复杂,熊秉明先生才会称书法为“中国文化核心中的核心”。但大众审美完全不管这一套,不仅凭直觉就可以尽情评弹,而且往往固执。

大众审美如此,具有一定层次的专业审美也每每千差万别。争议背后其实就是审美取向与艺术路线的迥然之别。好比是学习“二王”,有人学其形、有人得其神,完全不是一回事。

一味以“二王”的字体形态为标准来评判当下的书法,实际无异于刻舟求剑。问题的核心与根本应在于,“二王”的内涵和精髓到底是什么。归纳而言,应是赓续、融汇、创新与突破。

如沈尹默先生曾言,王羲之不曾在前人脚下盘泥,依样画着葫芦,而是运用自己的心手,使古人为我服务,不泥于古,不背乎今。他把平生从博览所得秦汉篆隶的各种不同笔法妙用,悉数融入于真行草体中去,遂形成了他那个时代最佳体势,推陈出新,更为后代开辟了新的天地。

《兰亭序》何以被封为“天下第一行书”?应是时代精神与书法艺术的完美契合。

宗白华先生曾指出:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。”而在我看来,王羲之正是以一己之笔,把不入时俗、强调个性、追求自然、反对束缚的魏晋精神融入笔墨,以最具时代精神的书写创造了“天下第一行书”的传奇。

一代人当有一代人的“兰亭”。对“五月书会”的书家们而言,那些肆意率性的笔墨语言,便是他们自我期许的“兰亭”之一角吧。

(大众新闻记者 石念军)