在宝山顾村的工作室里,第四代非遗传承人俞平正手持骨制嵌刀,将碎贝壳与晶体边角料嵌入温润的漆器胎体。碎光流转间,明代传承的“点嵌法”与现代工业材料完成了一场跨越时空的对话。这位曾在外企担任全国主管的“理工男”,用十年时间将家族传承的百宝镶嵌技艺带出深闺,以“非遗+科创”的路径,让这项曾作为国礼的古老工艺走进现代生活。 三代匠心传艺,一句嘱托让他弃职从艺

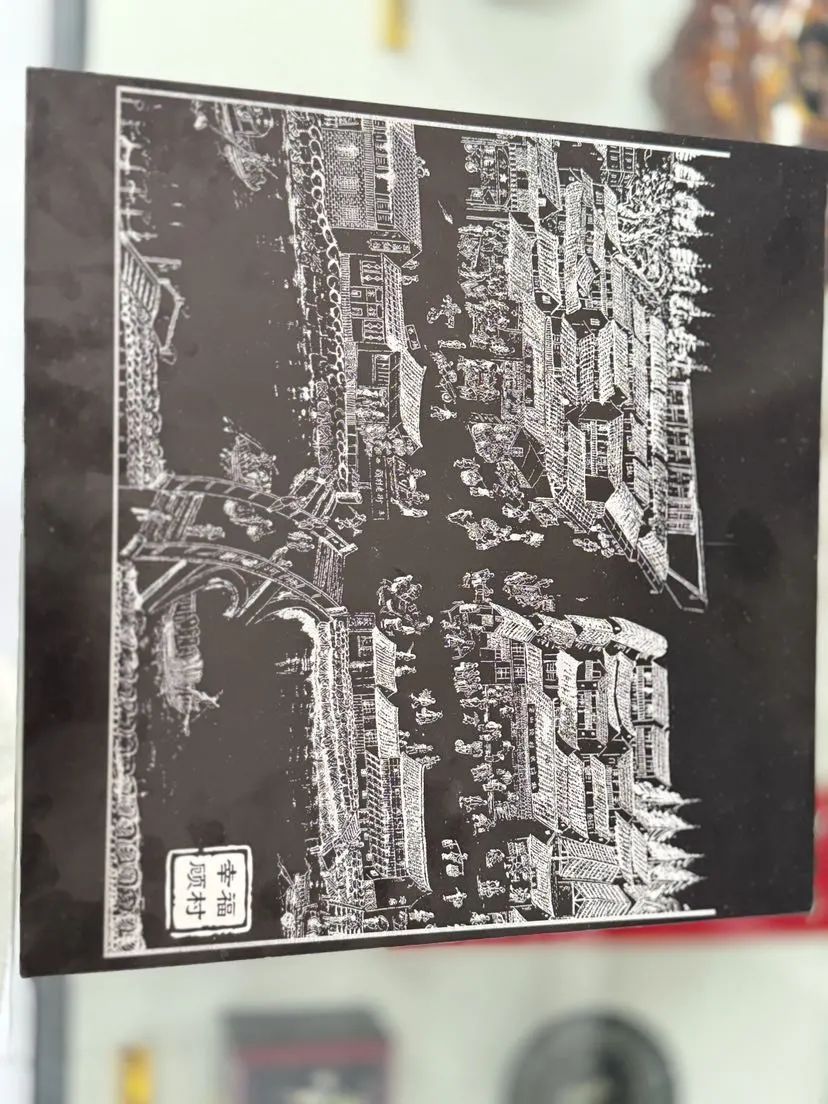

百宝镶嵌起源于明代扬州工匠周翥,以珍珠、珊瑚等名贵材料镶嵌出山水人物,成品五光十色、富丽堂皇。俞平的祖父俞庆荣是国内著名镶嵌工匠,其作品《松鹤延年》1974年被周恩来总理选作国礼赠予朝鲜;父亲俞升寿融入本土元素,多次斩获国家级工艺美术大奖。 41岁前的俞平本不想继承家族技艺,他按部就班上大学、进外企,一路晋升至全国主管。改变发生在父亲的一次谈话中:“这门手艺是家族的根,更是民族的魂,断不得。”父亲的话让他辞去高薪工作,却在入行时遭遇现实困境:“年轻人几乎没人了解这门技艺,做这行不赚钱,还得倒贴钱。” 在父亲的悉心指导下,俞平进步飞速,十年间,《新贵妃醉酒》《中华万年青》等作品荣获国家级奖项。在俞平的工作室,《月宫嫦娥》挂屏是他的“警示录”。这件与父亲合作的作品曾获省市级奖项,却因初版嫦娥表情“欢天喜地”被父亲指出“未懂月宫孤寂”。如今,调整后的嫦娥眉眼间带着忧愁,成为他“技艺无止境”的注脚。“当时父亲说我这个做得不咋地,我当时还很委屈,我对自己的雕刻作品还是蛮有成就感的。他说嫦娥常年待在月宫,是很孤独的,不应该面带微笑,父亲调整后,马上嫦娥的表情就变成有一点点忧愁的感觉,一下子就提升了作品的故事性、作品的高度,我离父亲还是有一段距离的,所以说还需要继续努力。” 创新工艺破局,“理工思维”让非遗降本提效 传统百宝镶嵌因材料昂贵、全手工制作周期长(一件作品需耗时数月),让普通大众望而却步。深谙化工与技术经济的俞平,用“理工男”思维开启革新: 半自动化生产:数控设备切割材料、激光雕刻勾勒线稿,保留镶嵌、抛光等核心手工工序,制作周期缩短60%; 夹纻工艺改良:以泥塑塑形替代传统木雕胎体,省去繁复工序; AI辅助创作:将父亲收集的传统画稿数据化,用AI生成基础图案再精修; 废料变珍宝:晶体切割边角料与树脂结合,推出“晶彩”系列胸针,价格仅为传统工艺的三分之一,兼具现代美学质感。 从国礼到日常,让非遗“可佩戴”“可触摸” 让非遗融入生活,是俞平的坚持。他带着作品走进进博会“非遗会客厅”,《白玉兰》等三件漆器被上海档案馆永久收藏;2025年与智能科技公司合作,用激光雕刻复刻顾村老街,以贝壳镶嵌制成“可佩戴”的老街胸针。此外,他还走进社区、校园开设手工课,让更多人触摸到五百年工艺的温度。 “传承不是束之高阁,而是让老手艺长出新根。”俞平说。当骨制嵌刀遇上激光雕刻,当珊瑚玉石换上晶体碎料,这位“逆行”的非遗匠人正用科创钥匙,打开传统工艺的当代传承之门。

记者:金梦芸 张清宇

编辑:颉廉杰

*转载请注明来自上海宝山官方微信