半岛网5月27日讯 (记者 孙贴静 通讯员 刘裕)“现在想起来,父母给了我第一次生命,你们给了我第二次生命!”在北京大学人民医院青岛医院创伤(骨科)中心病房里,74岁的赵女士(化名)哽咽道。一个月前,老人遭遇严重车祸,造成合并骨盆骨折及肋骨多发骨折的多发伤,命悬一线,如今她已能扶着助行器缓慢行走。这场生死营救背后,是青岛医院多学科团队连续鏖战、突破“死亡禁区”的救治历程。

大货车撞出致命伤 老人命悬一线!

近日,赵女士在骑车外出时,不慎被大货车剐倒,全身多处遭受重创。到达青岛医院成人急诊科时,老人已陷入创伤性休克,检查显示:多发性骨盆骨折伴右髋关节脱位、双侧多发肋骨骨折、颅脑损伤、右膝关节损伤、右下肢扭曲变形、眼睑撕裂……这种合并骨盆骨折及肋骨多发骨折的多发伤死亡风险极高,很多医院会因风险过高而却步。

依托北京大学人民医院国家创伤医学中心,在北京大学人民医院骨科专家、青岛医院院长助理、创伤(骨科)中心主任张培训的指导下,青岛医院通过院前急救—院内急诊救治/专科精准治疗—多学科MDT诊疗—ICU生命支持“多位一体”救治模式,将多发创伤患者救治时间窗大大缩短,通过阶梯性治疗方案,为患者生命健康织密防护网。

医护人员迎难而上,没有退缩,第一时间开展积极抢救!

救治第一站:成人急诊

成人急诊救护团队迅速给予紧急生命支持:迅速建立中心静脉通路,实施液体复苏。在输血科配合下,第一时间输注红细胞、血浆,稳定循环状态。

同时,创伤(骨科)中心、胸外科、普外科、眼科等多个科室专家5分钟内集结到位。

救治第二站:第一次进入手术室

老人髋关节脱位,肢体扭曲变形,首先要做的是恢复髋关节。但强行复位会引发血管神经损伤,十分考验手术团队的技术,成败可能就在一瞬间。

麻醉手术中心医生全程调控着“走钢丝”般的麻醉深度,既要保证镇痛效果,又要避免加重循环衰竭。

在麻醉配合下,创伤(骨科)中心徐青镭等三名医生协作,精准施力,终于听到“咔嗒”一声,复位成功。

救治第三站:ICU

术后,患者转入重症监护室。ICU团队为此制定了精密的生命支持方案,抗休克,维持正常的呼吸功能,纠正全身创伤引起的凝血功能障碍及出血,防范肺部感染、深静脉血栓等,医护人员进行着不间断的精密监护,随时应对可能出现的情况。

凌晨,一直引流量很少的胸腔引流管引流量开始增多,病情变化立刻传达给胸外科执行主任王海文,考虑可能是肋骨骨折断端在呼吸时不断碰触刺伤肺组织引起的出血。

救治第四站:第二次进入手术室

凌晨三点,手术室无影灯再次亮起。面对传统开胸手术30cm的巨大切口,王海文主任果断选择虽对技术操作要求高,但对患者损伤更小、恢复更快的微创胸腔镜手术。

手术团队在患者胸壁做了一个3cm大小的切口,经过胸腔镜探查发现惊险一幕——第7肋骨尖锐断端刺破肺组织,形成2cm裂口,裂口有渗血,同时肋骨骨折断端也有渗血。经过精密操作,手术团队在胸腔镜下完成了肺裂伤修补、同时肋骨骨折固定。手术顺利完成,患者继续转回ICU进行监护。

救治第五站:第三次进入手术室

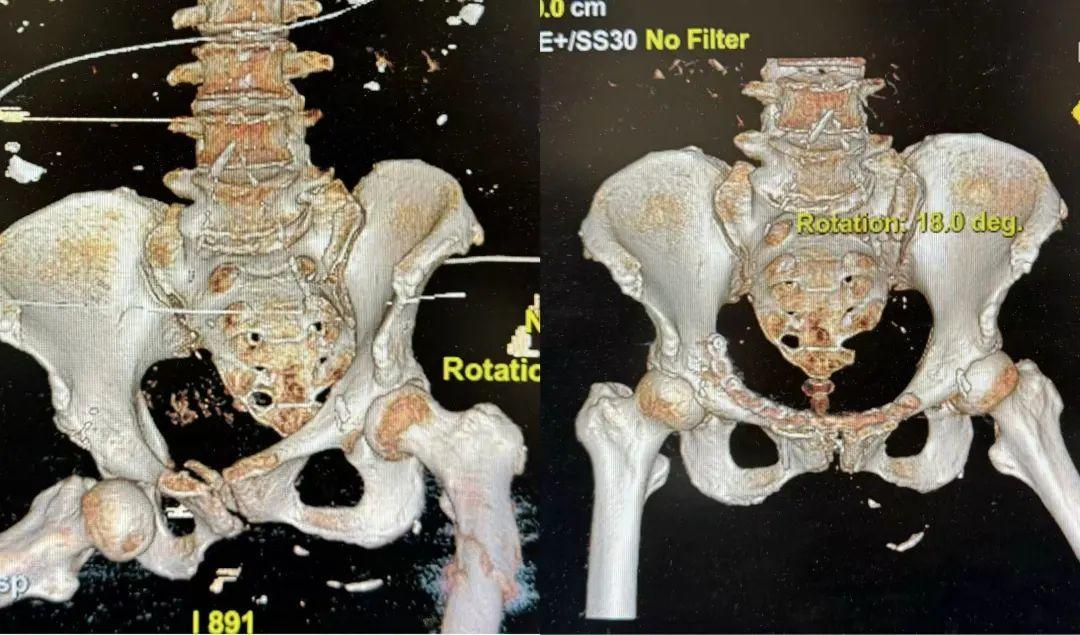

经过12天的生命支持,老人的身体状况终于可以迎接第二次手术。徐青镭主任为患者实施骨盆骨折内固定术。“就像在豆腐上搭脚手架。”徐青镭主任形容,严重骨质疏松让螺钉固定难上加难。团队采用自体血回输、控制性降压等技术,用2小时完成骨折复位、人工骨植骨及钢板固定。术后第二天,患者就能在床上完成抬腿动作。

△术前术后对比图

如今,赵女士已经恢复出院,她总会想起那个改变命运的清晨,“当时觉得肯定熬不过去了,是医生们不放弃的坚持,还有护士们日夜不停的照顾,让我重新站了起来。”