在我们的视网膜上

有一类“视锥细胞”

能对红、绿、蓝三原色特异性响应

三种细胞被激活的比例

决定了人类所看见的颜色

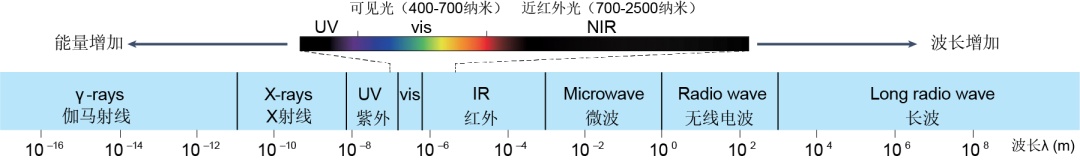

一直以来,人类可看见的光波长范围

仅限于400-700纳米

若能感知更加广阔的

近红外(700-2500纳米)波段

将突破人类视觉的极限

北京时间5月22日晚间

复旦大学与中国科学技术大学

等国内外科研机构

合作研究成果

以“Near-infrared spatiotemporal color vision in humans enabled by upconversion contact lenses”(上转换隐形眼镜赋能人类近红外光视觉)为题发表在《细胞》(Cell)杂志上

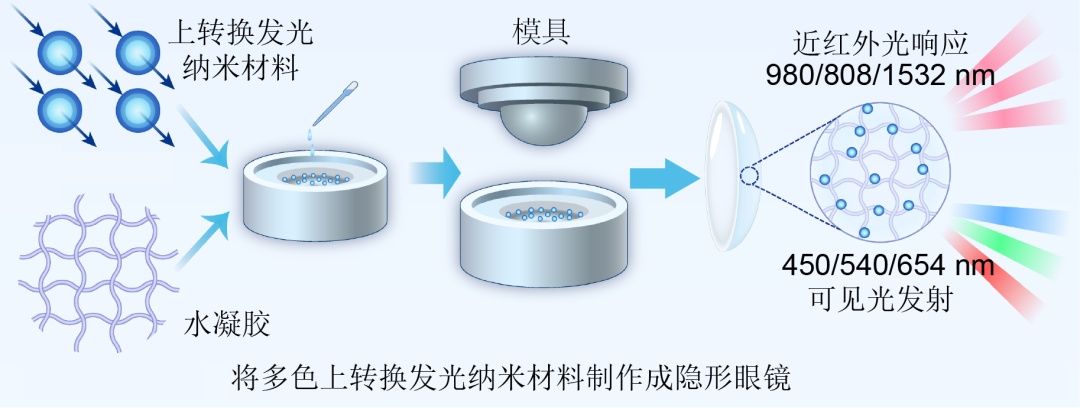

该研究创新性地将

一种含有多个荧光发射的稀土颗粒

与隐形眼镜相结合

通过可穿戴的形式

使人类感知近红外光的

时间、空间和色彩多维度信息

更为色盲等视觉疾病的治疗

提供新的解决方案

十余载跨学科研究

探索近红外光奥秘

自然界中的光,包含各种不同频率的电磁波。当人眼捕获到外界自然光后,可以激活视网膜上识别红、绿、蓝三原色的三种视锥细胞,并根据三种视锥细胞被激活的比例,向大脑发送外界的颜色信息。

然而,相对于自然界广阔的光学波段,人眼可感知的波长范围仅有400-700纳米,这就意味着自然界中的大量潜在信息会被忽略。

光学波段的划分

与可见光区域紧密相邻的是近红外光,波长范围涵盖700-2500纳米。近红外光被证明具有优异的生物体穿透性能,对生物体的辐射损伤小,被誉为“生物透明波段”。

近十年来,复旦大学张凡教授带领课题组致力于近红外波段的生物医学研究。课题组研发了包括无机稀土纳米材料和有机荧光染料在内的多款近红外发光探针,并对近红外荧光成像设备进行系统性地优化和创新,发展了在小动物等生物活体中的动态多通道成像技术。团队开发的创新成像方法不仅多次在国际顶级刊物Nature Materials, Nature Nanotechnology和Nature Photonics上发表,获得了上海市自然科学一等奖和科学探索奖等奖项,而且也实现了基础研究到应用的转化,目前也在附属华山医院、肿瘤医院等进行临床前研究。

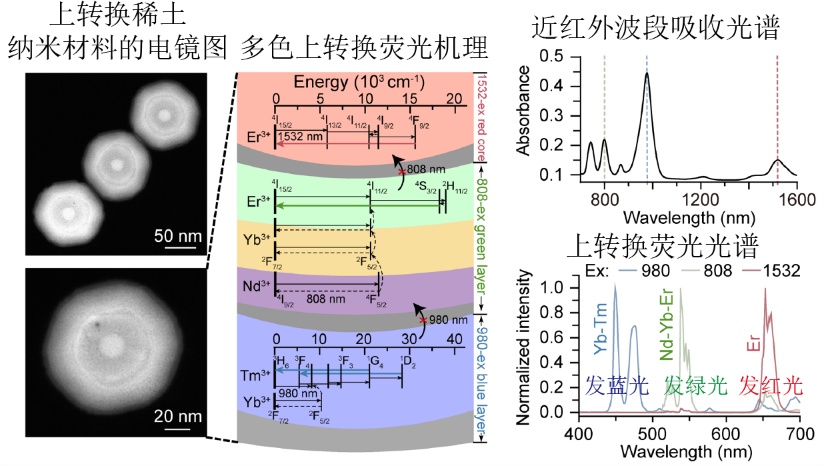

元素周期表中,稀土元素是指包括钪(Sc)、钇(Y)和镧系在内的17种元素。稀土元素具有非常优异的磁、光、电等性质。光学方面,稀土离子的f能级非常丰富,使其具有广泛且尖锐的荧光发射峰,涵盖了紫外、可见光和近红外光区。上转换发光现象,是稀土材料最为重要的光学性质,是一种特殊的反斯托克斯位移发光过程。人们通过使用长波长的近红外光作为激发光源,使其发出短波长的可见区荧光。

2021年,张凡团队与脑科学研究院张嘉漪团队合作,利用稀土离子的上转换发光现象,结合光遗传学技术,选择性地激活不同神经元,实现对清醒小鼠运动行为的经颅选择性调控。团队还与北京脑科学与类脑研究所方英团队合作,将稀土上转换发光纳米材料与柔性电极相结合,设计了一种光电信号联用的脑机接口装置,该装置能够长期植入小鼠脑区并多通道地记录神经元的电信号。

开发多色稀土发光材料

让近红外光“肉眼可见”

2022年起,张凡团队与中国科学技术大学薛天团队合作,开展化学与生命科学的交叉融合。双方团队各展所长,学习彼此学科理论,实现知识体系融合,助力合作推进。

利用稀土离子的上转换发光特性,可以从视觉感知角度赋予人类对红外光的识别能力。通过精巧设计纳米材料的核壳结构,团队在单个颗粒上同时构建了三个不同的上转换发光区域,由于不同发光区域之间用惰性的壳层阻隔,使得它们各自的能量传递和荧光发射过程彼此互不干扰,各自独立。

张凡团队合成的多色上转换发光纳米材料及其荧光光谱性质

如何将不可见的近红外光转变为人肉眼可见的光?这需要发挥稀土的优势。课题组成员、化学系2019级直博生陈子晗介绍,稀土元素具有独特光学性质,通过近红外光激发,可以把不同颜色的光进行转换。人体可以通过纳米颗粒的荧光颜色,判断外界的肉眼不可见的近红外光波长,实现对近红外“色彩”的识别。

利用多色上转换发光材料制作可穿戴的隐形眼镜

研究过程中,要在单个颗粒上集成多色功能,面临极大挑战。“单颗目标产物从设计到合成至少需一两个月,且需确保每一步零差错。”陈子晗说。为此,团队每日完成合成后,均需对光谱、电镜形貌及纳米结构等进行表征监测,全程动态跟踪稀土颗粒生长过程。团队对纳米颗粒进行表面改性,使其可分散在高分子聚合物溶液中,并最终制作成高度透明的隐形眼镜。

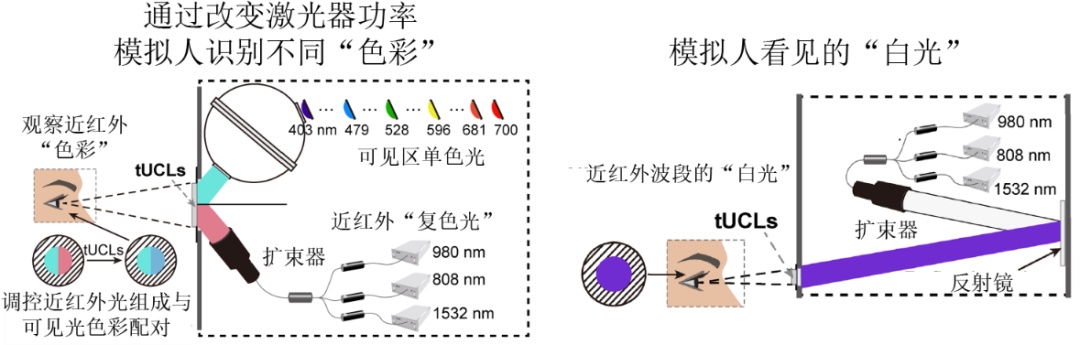

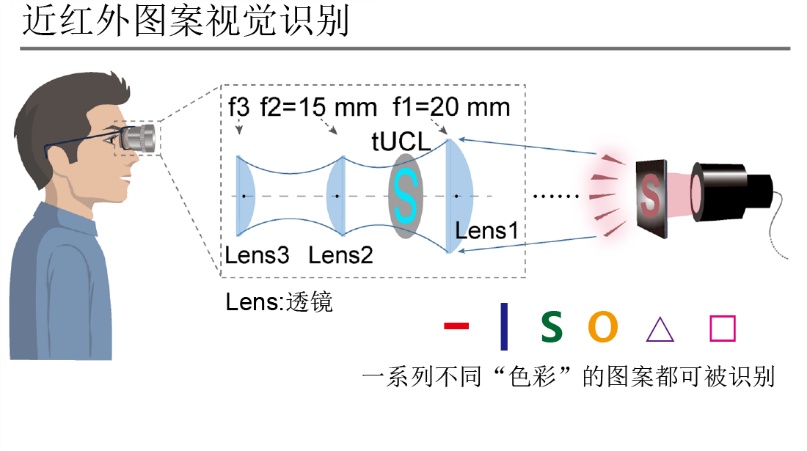

志愿者佩戴隐形眼镜后可识别各种组成的近红外“复色光”

志愿者佩戴隐形眼镜后,通过纳米材料发出红、绿、蓝等三种可见波段的荧光,分别感知三种不可见的近红外光,也可以识别由不同波长近红外光组成的“复色光”,以及多组由不同波长近红外光组成的图案内容。这表明,具有抗干扰、正交发光和多光谱转换特性的多色稀土发光材料,可以有效地实现人类对近红外图像视觉。

志愿者可识别由不同近红外光组成的图案

研究实现了多个近红外光视觉的概念验证。未来,相关成果在医疗、信息处理及视觉辅助技术领域具有广泛的应用前景,通过可穿戴、非侵入式的隐形眼镜,可以灵活调节人体视觉的感知范围,有望为色盲等视觉疾病的治疗提供新的解决方案。

论文链接:

来 源

化学系

组 稿

校融媒体中心

文 字

丁超逸

图 片

受访者供图

视 频

韩佳珉 戚心茹

责 编

殷梦昊

编 辑

徐沁芃

▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。