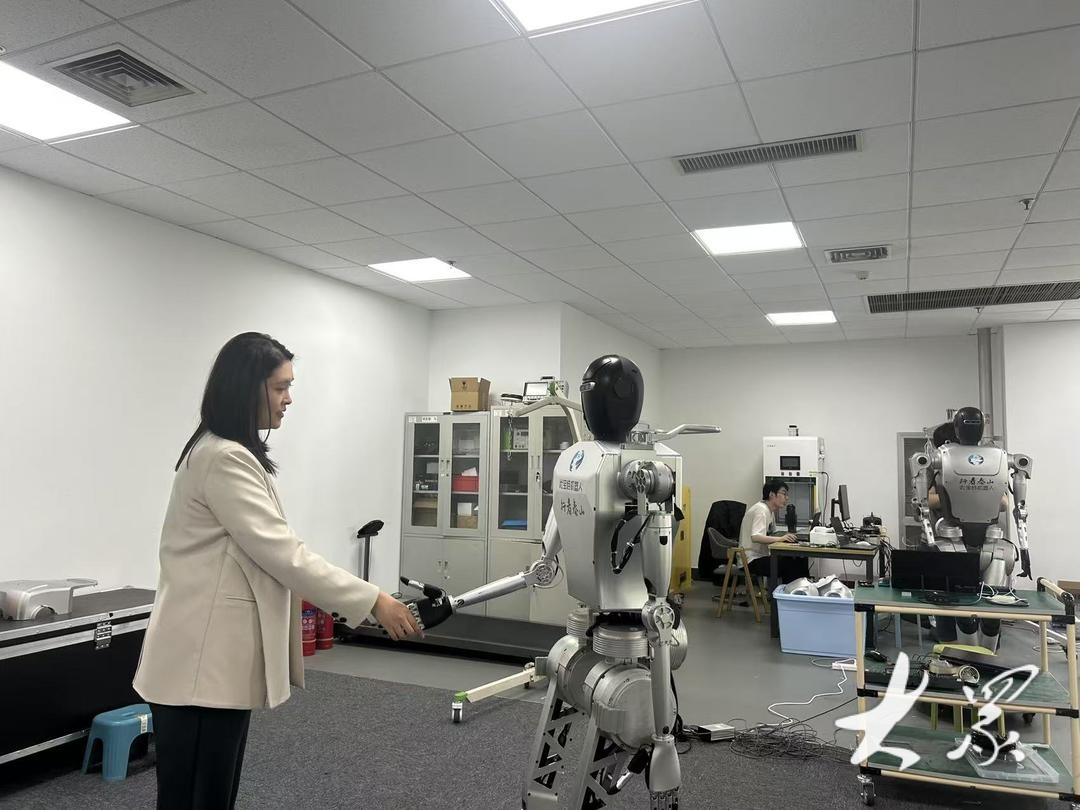

在4月26日举办的山东省机器人大会上,一款由珞石(山东)机器人集团股份有限公司(以下简称珞石)自主研发的具备IL(模仿学习)和 RL(强化学习)技术融合的人形机器人小珞迎来全球首秀;

去年,由山东优宝特智能机器人有限公司(以下简称优宝特)自主研发的人形机器人“行者泰山”刷新了人形机器人开发的行业速度;

……

人形机器人创新产品不断涌现,是山东机器人产业快速发展的生动注脚。机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”。从整机分类看,人形机器人逐渐成为工业、服务、特种三门类之外的一个独立门类。

在机器人技术、产业正加速迭代推进,你追我赶氛围日益浓厚的背景下,山东机器人产业能否乘势而上?近日,记者在济南、青岛、邹城等地进行了调研。

俩月造出一台人形机器人

“您今天的穿搭不错,85分以上。”当记者让对面走来的“小伙”点评今天的穿搭时,不仅获得了打分,还收到了他的“大拇指”点赞。

这名小伙可不是普通人,他是由优宝特研发的人形机器人“行者泰山R2”。在原有的“行者泰山”基础上接入DeepSeek-V3模型,具有了更聪明的大脑,在人机交互和视觉感知等方面更先进。

看似简单的行走、点赞、点评等动作,对于人形机器人而言是一次针对关节精度、热管理、电源系统、控制算法等技术的系统考验。“每走一步就要完成上万次精密关节运动。”优宝特副总经理周彤说,为了不摔,它必须实时计算未来几百毫米内的重心、速度等变化,并在毫米、豪秒的尺度内,控制几十个关节协同动作,算慢了摔,算错了也得摔。

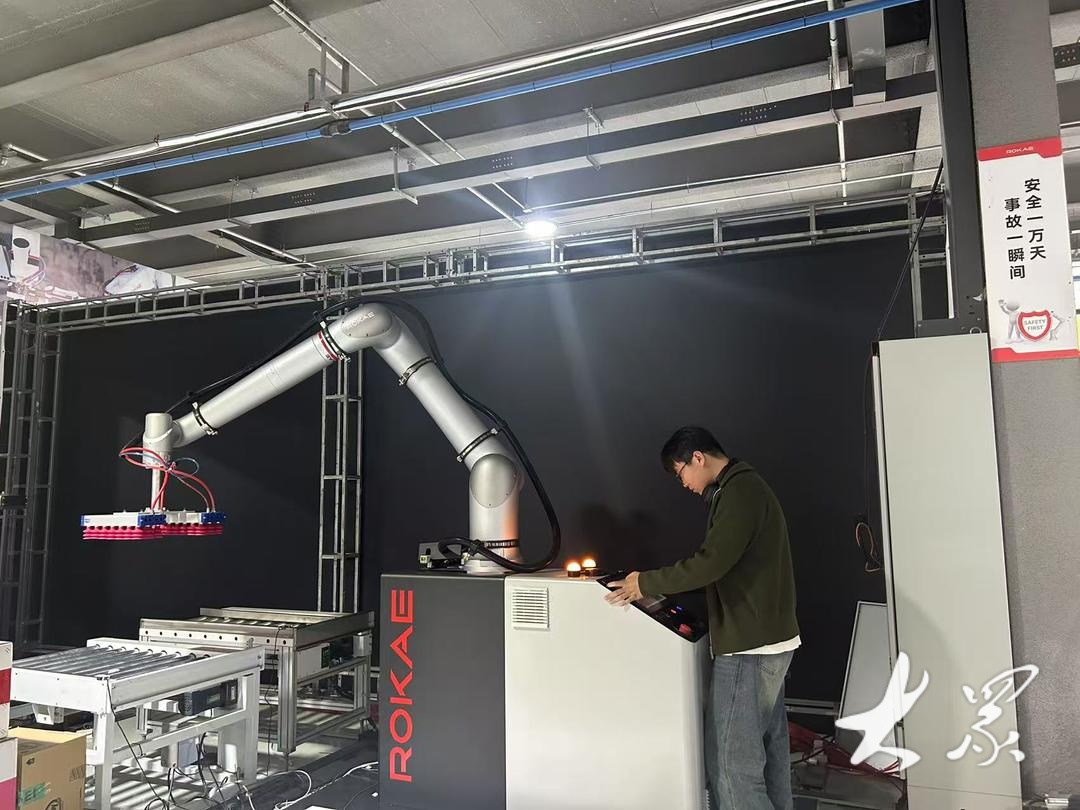

值得注意的是,优宝特是业内最早开发四足机器人的企业,一直深耕四足、双足等腿足机器人产品;而珞石则是一家专注于多关节工业机器人、协作机器人等系列化产品研发、生产的企业。其凭借着高精度和高速度,产品媲美国际一线品牌。

“技术并不难。”采访中,对于快速切入人形机器人赛道,两家企业有着相同的回答。

从工业到人形,底层控制技术是机器人最核心的技术。“很早之前,我们公司已完成了这项技术的全链路自主研发。比如高度集成的关节模块、模块化控制算法和标准化SDK接口,都为人形机器人研发提供了底层技术框架。”珞石研发中心电气组组长崔徐良告诉记者。

两家企业能从原有领域快速切入人形机器人赛道,背后蕴含着一个核心逻辑:强大的技术研发能力。在山东大学控制科学与工程学院教授、机器人工程系副主任张国腾看来,当前,机器人技术属于快速迭代阶段,只有过硬的技术研发、创新能力,才能紧跟潮流,抢占技术制高点。

技术的自主研发创新能力离不开科研底座的支撑。“优宝特就是由山东大学机器人研究中心和中国科学院自动化所共同孵化。”张国腾也是山东大学机器人研究中心的研究人员之一,据他介绍,山东大学机器人研究中心成立于2003年,目前已经是国内四足仿生机器人领域的顶尖研究团队,在四足仿生机器人上的研发能力,一直保持国内顶尖水平。

除了科研底座的支撑,技术的领先也离不开政府层面的重视。今年3月份,山东省企业技术创新项目增设了“人形机器人”专项,推动企业在人形机器人感知、运动控制等关键技术上的突破,增强区域经济活力,抢占未来科技制高点。

从“一个人”到一条链

工业机器人每天重复高达上万次单一动作,完成比毫厘更精细的抓取、放置,靠的是一种关键零部件——谐波减速器。当然这也是人形机器人身上最具技术含量的零部件之一。

许多人不知道的是,这么重要的零部件曾长期被国外垄断。在青岛西海岸新区,一家名叫国华(青岛)智能装备有限公司(以下简称国华)的企业不仅打破了这种垄断,其产品性能还能与国际一流企业哈默纳科画等号。

国华的突破并不鲜见。山东已经涌现出不少标志性产品:翼菲(济南)的并联机器人出货量全国第一;纽氏达特年产销近60万套精密行星减速机,稳居国产厂商首位;青岛科捷的“龙门机器人分拣码垛系统”达到国际先进水平。

单个企业单点突破一项产品就能占据一席之地,如何在产业加速迭代推进的浪潮下,更具竞争力和韧性,在采访中多个企业均表示,需进一步完善产业链,加强产业链之间的协同合作。

“我们在本地配套成本肯定要比去外地成本低。”周彤说,只有产业链完善了,整个产品的成本才会降下来,企业才会更具竞争力。“比如我们的谐波减速器,在人形或机器人本体中的成本和使用占三分之一以上。一个人形机器人最少用6个谐波减速器。如果关键零部件受制于人,整个成本就降不下来。”国华营销总监刘锦玉告诉记者,公司自主研发的谐波减速器,不仅性能好、满足个性化定制,价格还低,竞争优势明显。目前,国华的客户遍及各大头部企业,如宇树科技、云深处科技、遨博、越疆等。

“下一步,新区将依托国华,招引人形机器人相关的上下游企业,打造闭环产业链。”青岛市西海岸新区工信局副局长亓振鹏说。

培育未来产业,通过龙头企业聚集产业链,是关键一步。

位于邹城的山东明池精密科技有限公司,每年可为包括珞石在内的本地机器人企业提供10000套机械臂壳体等零部件。“这家公司原本是江苏的一家企业,2022年我们将其招引过来为珞石等企业做配套。”邹城工信局一名工作人员介绍,近年来,邹城围绕珞石这一重点企业,精细化开展上下游链式招商,打造“15分钟供应圈”。据统计,目前邹城已经招引集聚机器人企业26家,2024年实现营收31.5亿元。

青岛作为山东省加快培育的四大机器人产业集聚区之一,近年来围绕“补链、强链、延链”,全链式布局机器人产业。规划建设了山东省机器人产业园,以机器人为先导产业,集聚形成了机器人研发制造、应用推广、教育科普、产业实训的功能链条,实现链上企业协同发展。“目前已入驻山东省机器人研究会、科姆创国际加速器、凯沃智能(川崎机器人)等60多家企业。”山东省机器人产业园运营部经理崔森林介绍。

产业的集聚效应也进一步推动了机器人产业从“一个人”到“一条链”的协同发展。公开资料显示,从上游零部件到中游整机制造再到下游应用服务,我省机器人企业已有200多家,覆盖上中下游。

推动产业规模跨越式增长 如何发力?

人形机器人赛道竞争激烈。多家企业表示,在软硬件领域,每三个月就能完成一次人形机器人的迭代。在这场激烈的竞速中,企业都在马不停蹄拼“速度”。

“未来一年是人形机器人的快速发展年,也是行业第一梯队竞争的关键年。我们其实是很着急的。”周彤表现出了这样的隐忧,尽管优宝特的技术已经处于国内第一梯队,但现在技术的迭代速度太快了,如果一步落后,将步步落后。

速度很重要。如何提速?

“要靠人才、政策、产业链等方方面面。”山东省智能机器人应用技术研究院院长于洪金认为。

“比如在人才方面,研究院落户在邹城,助推了邹城与库卡机器人(中国)公司、北京航空航天大学、山东大学等行业巨头、高等院校开展合作,为当地机器人产业的发展提供了强大的人才支撑。”于洪金说。

政策方面,据了解,山东大力实施工业经济“头号工程”,打造经济发展强引擎情况,在六个方面持续加力,其中将持续加力塑强现代化工业体系。未来产业重在打造生态,大力促进人工智能、人形机器人产业创新发展。梳理发现,其实早在十几年前,山东就已经布局机器人产业。比如在2010年,我省出台了《关于促进机器人产业创新发展的指导意见》,较早的入局为山东的机器人产业发展打下了基础。

速度背后,更需理性思考。有行业人士认为,在全球机器人产业呈井喷式发展、资本热潮与技术迭代共振的当下,未来需注重细分行业以及应用场景的市场拓展,才能真正向产业规模化迈进。

在于洪金看来,山东是制造业大省,工业门类齐全,在细分领域以及场景拓展方面具备很大优势,需提早布局规划,精准定位产品的实际落地需求和场景。

在去年发布的《山东省促进人形机器人产业创新发展实施方案(2024-2027年)》中提到,人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎,发展潜力大、应用前景广。

在张国腾看来,对于人形机器人,虽还未找到独一无二的应用点,但人形机器人不一定非得以商业化的形式去体现价值,它的意义可能在于带动一批技术的发展,比如具身智能;人形还能将机器人生产的上、中、下游串起来,影响整个产业链。“不过这些技术不一定再以人形的形态出现。”他强调。

在珞石的加工车间,有一段对公司名字由来的介绍:“珞石”取自《道德经》中“不欲碌碌如玉,珞珞如石”,意为不愿做华丽的美玉,而做坚硬的磐石。

从某种角度看,正如山东的机器人产业发展进度条,唯有持续进化者方能领先。数据显示,截至2024年末,我省机器人产业全年实现营业收入超260亿元;全省人形机器人产业2024年达到4.1亿元,同比增长36.7%;今年公开的一季度经济数据显示,山东工业机器人产量增长76.2%。

(大众新闻记者 刘云鹤 张铭铭 贺辉 赵丰)