这款昆虫体表色彩斑斓,如琥珀玛瑙,温润如玉,谁能想到其体液堪比硫酸?引无数群众竞“破相”。

省流版

隐翅虫是鞘翅目昆虫,多数隐翅虫捕食农业害虫,是益虫,部分毒隐翅虫的体液强酸性(pH 1-2),含有3种毒素(毒隐翅虫素、拟毒隐翅虫素和毒隐翅虫酮),接触皮肤会导致皮炎。

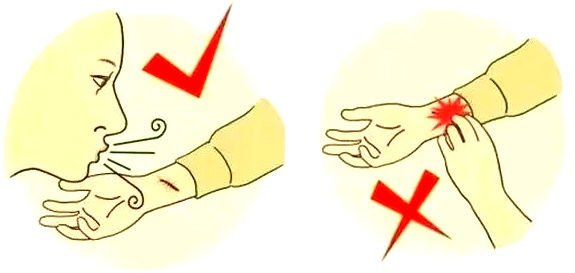

遇到隐翅虫切勿拍打或捏死,应吹走或甩掉。

不慎接触体液可用肥皂水清洗,症状严重立即就医。

隐翅虫是益虫?

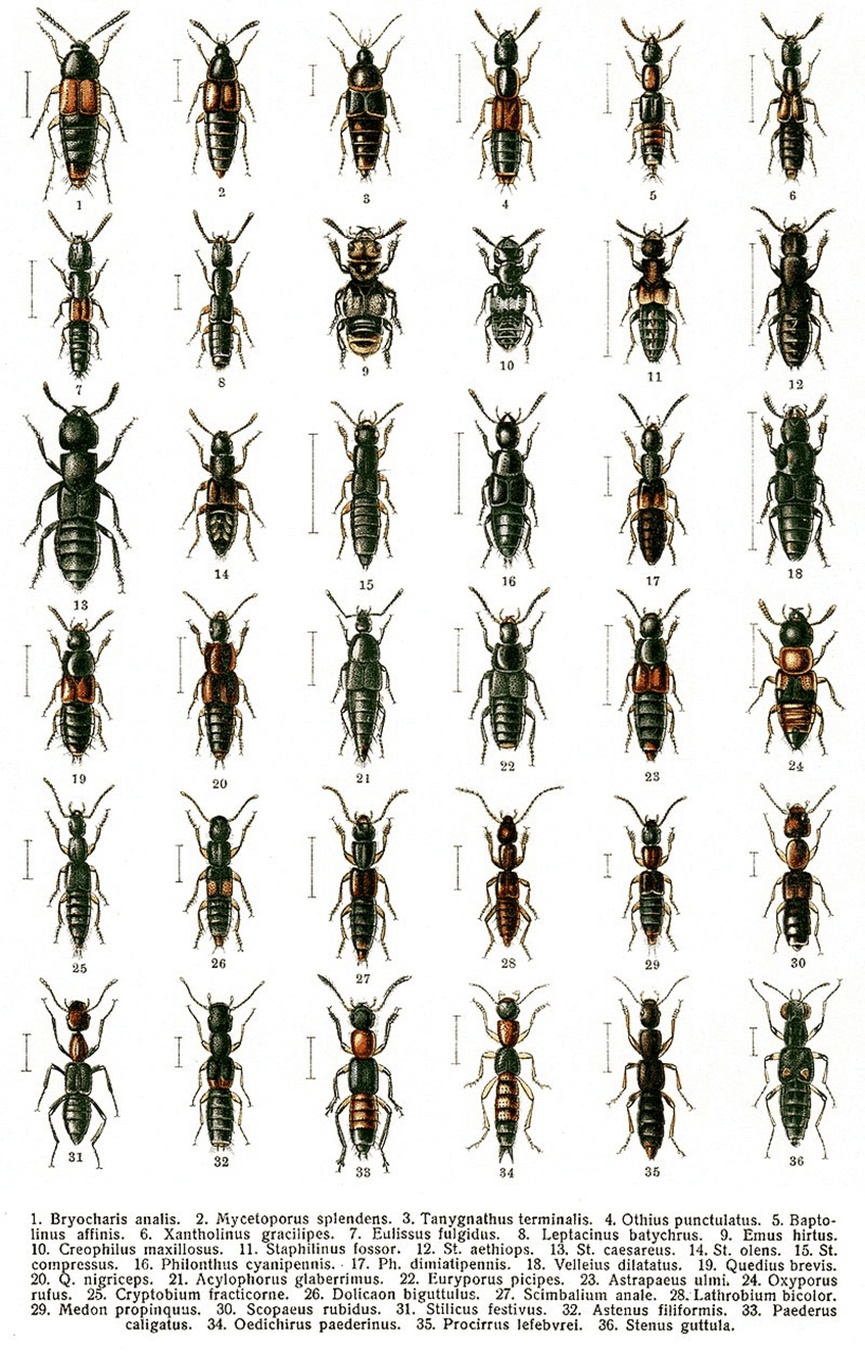

隐翅虫是节肢动物门-昆虫纲-鞘翅目-隐翅虫科昆虫的统称。

隐翅虫体小而细长,体型两侧平行。它们的鞘翅短而厚实,后翅更发达,能够在起飞时迅速从鞘翅下展开,飞行结束后又能巧妙折叠并藏匿于鞘翅下。这种独特的收纳方式,使得隐翅虫在成虫状态下,其翅膀始终保持隐藏状态,因而得名“影子虫”或“飞蚂蚁”。

大部分隐翅虫是捕食棉蚜、棉叶蝉、棉叶螨及棉铃虫、造桥虫等鳞翅目农业害虫的益虫,目前已有数十种隐翅虫被确认具有毒性,其中约21种被广泛研究。

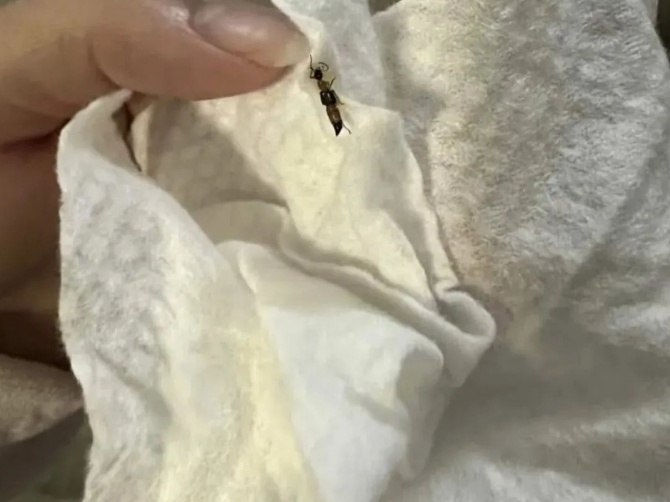

我国境内已知的毒隐翅虫有3种,分别是奇异毒隐翅虫、黑足毒隐翅虫(塔毒隐翅虫)和黄足毒隐翅虫(梭毒隐翅虫),日常我们有可能接触到后两种。黑足毒隐翅虫和黄足毒隐翅虫的体长大约为0.3-2.5cm,一般0.7-1.3cm,头部、翅膀和尾部呈黑色,前胸和腹部则呈现橘黄色或红棕色,鞘翅为青色并带有光泽。区别是足部颜色有所差异。

(图片来源于上海师范大学环境昆虫学实验室)

飞行的硫酸

隐翅虫不会叮咬或蜇人,也不会传播疾病,但仍能对人类造成危害。它的厉害之处在于体液和毒素。

毒隐翅虫(如毒隐翅虫属 Paederus)的体液呈强酸性,pH值1-2。当人感受到皮肤上有虫攀附时往往会拍打或捏死,毒隐翅虫被击打挤压后体液大量飞溅,腐蚀皮肤。

然而,真正的威胁并非强酸体液,而是其体内的毒素,包括毒隐翅虫素、拟毒隐翅虫素和毒隐翅虫酮,其中毒隐翅虫素最为常见。毒隐翅虫素对真核细胞有极强的毒性,仅仅1 ng/ml就能有效抑制细胞的有丝分裂,阻碍脱氧核糖核酸(DNA)与蛋白质的合成。体外实验数据表明,它的毒性是眼镜蛇毒的15倍。

毒隐翅虫的各个发育阶段(卵-幼虫-蛹-成虫)体内均含有毒素,毒素主要存在于血淋巴中,雌虫的毒素含量通常比雄虫高(可达10倍)。接触皮肤会引发皮炎,出现痒、红肿痛、水疱、液疱等症状。

左右滑动查看

如何招架隐翅虫侵袭?

直接或间接接触虫体体液是引起隐翅虫皮炎的主要途径。当隐翅虫爬过人体时会留下少量毒液(如防御性渗出),导致皮肤出现轻微的红斑,此时切忌施展“降龙十八掌”,也不要将其碾碎揉搓,建议吹走或甩开,再用流动清水、碱性肥皂水清洗接触过的皮肤。如症状严重,请立即前往医院就诊。

若隐翅虫意外闯入家中,可用胶带轻轻粘住,或用纸巾捉住后丢弃,务必避免直接接触其毒液。

部分隐翅虫(如毒隐翅虫)偏好孳生在潮湿环境,如淡水湖边、沼泽和水沟以及水稻、小麦和棉花等作物田中。成虫飞翔速度快,常昼伏夜出,具有明显的趋光性,夜间常飞向光源,飞进室内后便在天花板、墙壁、家具、衣物表面、人体上四处爬行。

图片均来源于网络,如有版权问题,请联系作者删除

/健康科普

供 稿:刘 曜

审 稿:刘洪霞