初夏时节,山东省农业科学院中药材创新研究院的实验员们又马不停蹄地走上田间地头,为各类种植户、合作社和企业提供技术指导。作为山东省中草药产业技术体系的首席专家,单成钢的行程早已排满:“我们的研究不仅限于试验田,更要走进农民的田间,解决实际问题。”

作为产业体系“主心骨”,单成钢带领的科研团队秉持问题导向,围绕“选得出、种得活、产得多、品控稳、加工精”的目标,全面发力。山东中药材种植逐步实现从依靠传统经验走向精准技术,从分散零散走向集群集成的转变。

“山东的中草药产业体系起步相对较晚,但发展势头迅猛。目前,我们已形成了临沂、东营、济宁、威海、淄博5个政府支持的试验站,以及3个企业实验站,全体系团队人数达到七八十人。”单成钢介绍。山东省中草药产业技术体系从最初“弱小边缘”的科研小队,到现在的专业化科研团队,串起了育种、栽培、加工、标准制定、品牌培育等产业链条,走出了一条以科技为驱动、以质量为根本、以市场为导向的现代中药材产业发展路径。

从资源短板到产业高地

山东省中药材栽培面积已达385万亩,拥有1400余种中草药资源。其中,金银花、丹参、西洋参等品种种植面积广泛、市场影响力显著。金银花种植面积超过80万亩,丹参三四十万亩,西洋参虽面积仅6万亩,但产量却占全国六成。

相比于中药材“资源大省”云贵川,山东并不以野生名贵资源见长,但却凭借产业化水平和生产能力位居全国前列,是名副其实的“中药材生产大省”。

“云贵川很多药材只能点状野生种植,难以规模化。山东则不同,不仅地势适合机械化生产,而且适合大宗药材集中连片种植。”单成钢介绍,“同时,山东地形地貌多样,涵盖鲁中山区、胶东丘陵、盐碱地和平原四种典型地貌,适合不同中药材生长。鲁中山区如泰安、临沂一带,是金银花的主产区;胶东则集中种植西洋参、北沙参、丹参;滨州、东营等盐碱地上,板蓝根、益母草等耐盐碱药材长势良好;而平原地区,如鲁西、鲁西南,则主要栽培芍药、牡丹等观赏兼药用植物。”

尽管种植基础坚实,山东中草药产业仍面临良种匮乏、栽培技术滞后、产业链短、深加工能力不足等突出问题。作为产业技术体系首席专家,单成钢带领团队常年深入田间地头,围绕瓶颈问题开展有针对性的科研攻关。

单成钢带领团队深入基层一线。

紧盯“道地性”,破解本草标准化难题

“药材好,药才好。”这是中医药界流传的一句老话,道出了中药材质量对于中药疗效的意义,也是山东中药材科研攻关的核心理念。

“农作物育种主要解决温饱,而中药材育种则更强调有效成分的稳定性和一致性。”单成钢表示。面对药材品质参差不齐、野生资源难以持续供给的问题,山东省中草药产业技术体系率先推进育种创新。“我们团队最初做的是辐射诱变技术,从植物种子中筛选变异优良株系。”单成钢回忆说,科研初期难度极大,不仅要克服技术难度,还因“选育出来的药,药性是否改变”的问题一度受到中医药界质疑。

但随着科研进展,这种通过分子生物、化学分析等手段筛选的新品种,逐渐被行业认可。团队陆续成功育成“鲁丹参1号”“鲁桔梗1号”等多个优良新品种,显著提升药材成分含量和一致性。“比如,丹参的有效成分包括丹参酮ⅡA和丹酚酸B。其中丹参酮ⅡA,是衡量丹参品质的关键指标。我们育成的品种含量比全国平均水平高出近30%。”单成钢介绍。正因如此,广药、上药等大型制药企业纷纷来鲁建厂设点。目前,体系团队已育成通过省级审定的中药材新品种10个,其中丹参3个、桔梗3个、金银花2个、黄芩和黄精各1个。

中药材实验室。

除了在育种方面取得突破,山东中药材的栽培技术也有重大创新,先后攻克两项被专家评定为“国际先进水平”的技术难题。

“我们在对各地资源调研时发现老百姓的种植技术相对落后。丹参种植密度上不去,没有密度,怎么有产量,怎么有效益?而且大多平地种植,这是对丹参的生物学特性不了解,丹参非常怕涝。”单成钢团队创新推广了“丹参大垄双行覆膜高效栽培技术”,借鉴粮食作物的垄作经验,通过起垄覆膜显著改善排水通气性,有效提升种植密度。该技术推广后,将丹参亩产从不足200公斤提升至300-400公斤,高产田块甚至突破600公斤,已被列为山东省农业主推技术,在全省范围内广泛推广。

针对西洋参种植中存在的设施简陋、病害频发等问题,单成钢团队深入主产区文登进行实地调研。“西洋参的主产地在文登,过去高铁没这么发达,因此,这个地方很少有科研力量渗透过去。”单成钢说,“我们调研发现,当地的种植棚普遍高度较低,仅约1.5米,且未采用塑料膜,用的是黑色遮阳网。进入棚内后,头也抬不起来,内部潮湿炎热。特别是夏天高温的时候,很多苗得了日灼病热死,造成缺苗,从而影响产量。”

单成钢团队借鉴韩国高丽参和美国花旗参的种植经验,对棚型和材料进行了升级改造。将棚高提升至2.2米以上,棚架改为钢结构,让人进去非常舒适。重要的是,有效降低了棚内温度4℃,病害发生率下降50%-70%。如今,这一模式已成为山东西洋参种植的“标杆样板”。

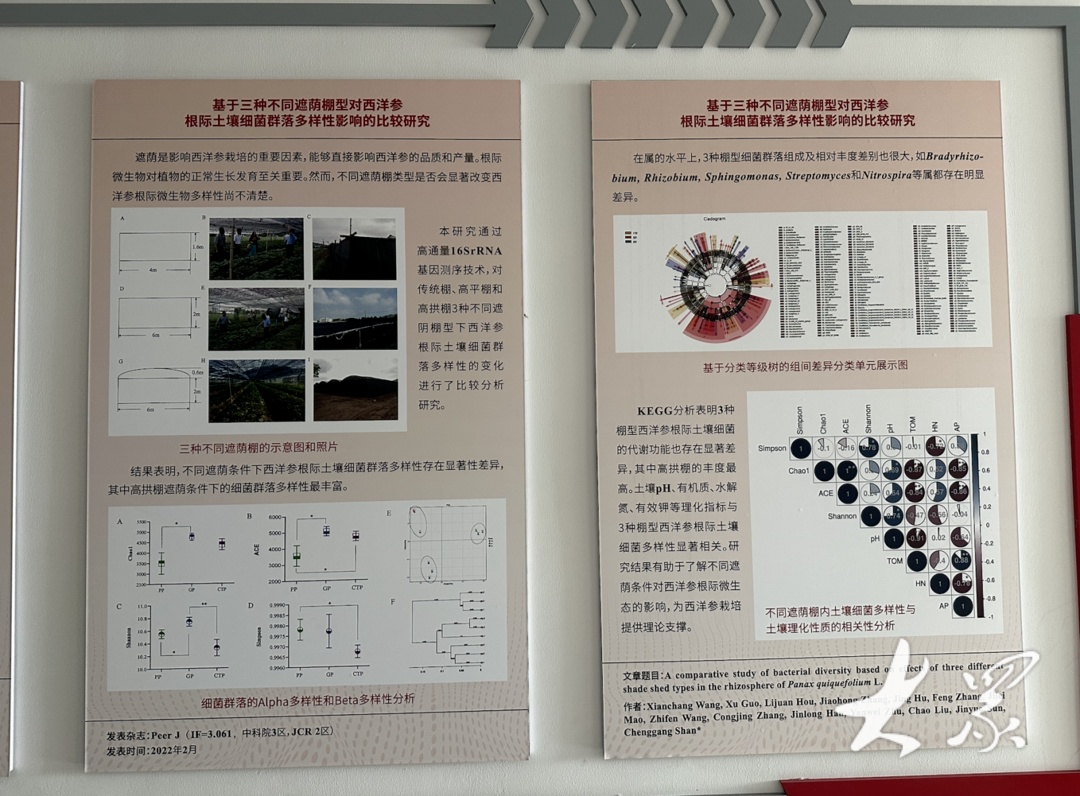

科研团队还引入高通量测序技术,深入研究不同遮荫结构下土壤微生物群落的演替规律,为优化种植环境提供理论支撑。“西洋参对环境极其敏感,我们正从根际微生态入手,打造精准、可控的生态系统。”单成钢说。在威海,团队还探索出“苹果林下立体种植西洋参”新模式,地上结苹果、地下出药材,借助果树天然遮荫,不仅大幅降低病虫害率,还提高土地利用率20%以上。

实验成果。

盐碱地亦不被忽视。面对生态环境制约,体系团队不断探索“抗逆种质”育种路径。在东营盐碱地实验站,科研人员筛选出两个适应性强、产量高的板蓝根新品种。目前团队正与东营职业学院合作,对益母草、菊芋等耐盐碱药材开展系统资源收集与种质评价,打破“只能在好地上种药”的传统印象。

在鲁西、鲁西南等平原地区,团队还探索出“果药菜”轮作、“药用牡丹+玉米”间作等多样化种植模式,既优化了耕地利用结构,也增强了中药材产业的生态效益。

在标准化建设方面,山东体系同样成绩斐然。“我们制定了全省所有地方标准,还参与了全国标准体系的建设。”其中,《丹参DUS测试指南》即由单成钢团队主持编制,已成为药材品种申报与种植标准化的重要依据。此外,团队还参与了中国中药协会主导的九项国家标准编制,包括西洋参、丹参、桔梗等核心品种。

依托科技支撑与标准先行,山东中药材区域品牌建设也加快推进。文登西洋参、平邑金银花、莱阳沙参、池上桔梗、马山瓜蒌等区域品牌影响力日益提升。其中,文登西洋参凭借标准齐备、体系健全的产业支撑,被正式授予“中国西洋参之都”称号。

技术扎根田间,贯通一二三产

中草药产业已成为山东省乡村振兴的重要抓手。体系团队多次深入乡村一线,指导第一书记和基层干部开展中药材产业,帮助农民增收致富。

在平邑县的一个丹参与金银花种植基地,体系团队与合作单位支部共建已有20余年,双方已联合承担四五项省级项目,形成“科研+技术+产业+品牌”一体化发展格局。体系团队多次为驻村第一书记提供技术支持,将中药材作为乡村振兴抓手来推广。

“我们不仅是科研人员,更要成为推动产业发展的赋能者。”单成钢表示。针对当前中药材产业普遍存在的“初加工比重大、深加工链条短、附加值低”等问题,山东省中草药产业技术体系提出“从一棵草走向一条链”的产业理念,积极推动中药材加工链条向高端延伸。

2023年,体系团队联合企业申报并落地实施了西洋参深加工项目,着力开发功能性食品和保健品,助力中药材从“药柜”走向“餐桌”。目前,文登地区已成功开发出十余种西洋参衍生产品,如即食西洋参片、西洋参含片饮料、西洋参口服液等,逐步形成系列化、品牌化、多元化发展,产品一经上市便受到消费者青睐。

“未来,山东中草药产业技术体系将继续发挥科技优势,立足产业需求,强化技术创新与示范推广,推动山东中药材产业从大省迈向强省,让‘老祖宗留下的宝贝’焕发新活力。”单成钢说。

(大众新闻·农村大众记者 周丹阳)