《开屏见“好”》栏目,聚焦山东好人好事,让普通老百姓上封面、上开屏、上首屏,用最突出的位置推介“身边的榜样”,讲述精彩山东故事。本期人物是“致敬奋斗者”系列。

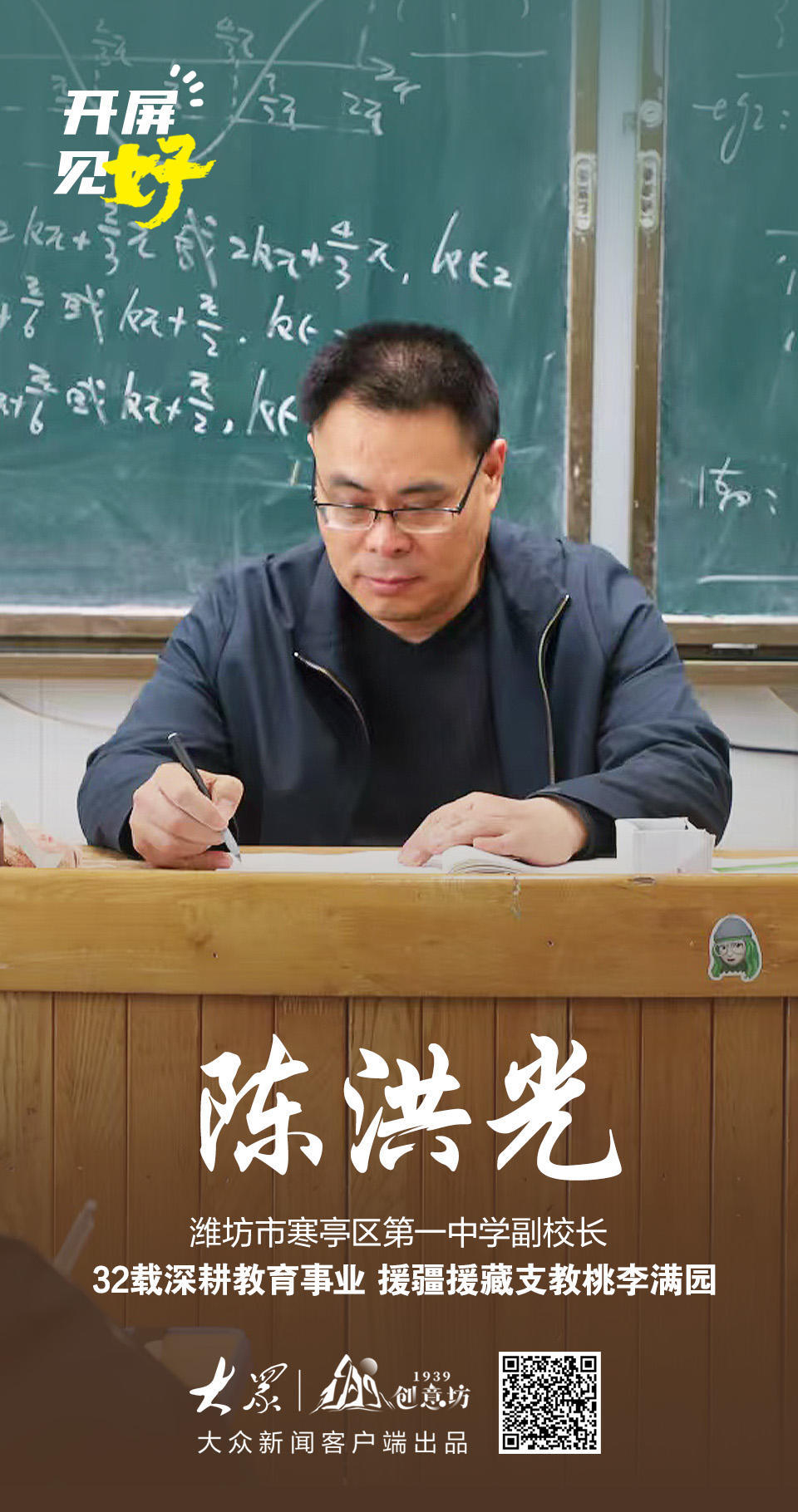

近日,在潍坊市寒亭区第一中学高一七班教室里,副校长陈洪光以“交通信号灯的时序控制”为案例,展开了《控制与设计》章节的通用技术教学。动态课件的直观演示与互动讨论的热烈氛围交织,让抽象的知识原理悄然扎根于学生脑海。

这位日常步履匆匆的教育工作者,有着一段跨越戈壁与雪域的不凡岁月——执教32年,他两次背井离乡,先后在新疆喀什支教三年、西藏日喀则奉献两年,将人生最珍贵的年华镌刻在祖国西部的教育丰碑上。

2002年,31岁的陈洪光辞别病榻上的父母与年幼的孩子,跨越近五千公里,踏上喀什二中的讲台。面对每周24节的数学课业重担,他自编习题集、自费印制复习资料,并在每天晚自习前义务辅导,常常因错过饭点而以泡面充饥。除此之外,他主动承担代课任务,周课时多达30节,尽管嗓音沙哑、身体透支,也未耽误一节课。这份执着换来了学生数学成绩平均提升25分的突破,他所带的高三班级也创下了喀什二中历史上少有的好成绩:1人考入清华大学,15人被同济大学等名校录取。

在教学之外,陈洪光也用师者仁心温暖着边疆。2014级班内有一名同学,由于父亲遭遇车祸,巨额的治疗费用让家庭难以承受;尽管要强的学生没有申请援助,但陈洪光了解到情况后,还是立即向学校有关部门申请救助政策,帮学生争取了一定数额的生活补助,帮她顺利完成了学业。还有一名自小被他人领养的学生,继父以经济紧张、女孩子不用多上学为由不支持孩子继续读书。在多次做家长工作做不通的情况下,陈洪光一边安慰学生,一边自掏腰包给学生出生活费,保障学生的正常在校生活,直到这名学生考入新疆大学......一次次的无私付出,为喀什学子们照亮了前行的路。

“如果学校需要,还是我去吧!”

2016年,45岁的陈洪光再次请缨,奔赴海拔4000米的西藏日喀则。那时的他,已不是年轻力壮的小伙子,高血压、高血脂、糖尿病等疾病如影随形。然而,当他想到那一双双对知识充满渴望的眼睛时,所有的困难都被他抛诸脑后。

进藏初期,高原反应如“下马威”般袭来:头晕目眩、心慌气短,陈洪光每日清晨需先服3片降压药才能勉强支撑住;到了夜晚,睡觉时常被憋醒,他又不得不坐着熬到天亮。即便如此,他依然像一台不知疲倦的机器,将自己的全部精力都倾注到教学工作中,从未缺课请假。

在高原稀薄的空气中,陈洪光的爱心却燃烧依旧:他与山东援藏教师自掏腰包并筹措社会善款3万余元,设立优秀生奖学金;联合当地爱心人士开展慈善募捐、救助贫弱等活动;到了周末,他还会带领学生到敬老院、孤儿院志愿服务。两年间,将教育之光与公益之爱遍洒了雪域高原。

三十二载春秋流转,陈洪光用脚步丈量教育的广度,以生命诠释师者的深度。当孩子们对“陈爸爸”的呼唤在边疆的风沙与雪原中回响,我们看到的不仅是一位教育者的初心,更是“以文化人、以德润心”的精神传承。面对“潍坊好人”“山东省先进工作者”等荣誉,他始终谦逊:“我只是做了老师该做的事。”

(大众新闻记者 张蓓 编辑 张誉耀 设计 吕文佳 统筹 徐晨 通讯员 黄晨玮 张辰华 管政)

相关阅读:

开屏见“好”|跨越万里去援疆,她是边疆患者的“生命通道守护者”

开屏见“好”|3700多部收藏、10万观众见证,他让红色老电影“活”起来

开屏见“好”|授人以渔30年,她是养殖户心中“最美领路人”