编者按 建筑、地名、老字号,是刻在城市肌理中的文化基因,是流淌在居民血脉里的历史记忆。由江苏省委宣传部联合省有关厅局推出的“江苏读城”行动近日启动,活动从“空间可读、历史可感、文化可触”三个维度,解码城市文化密码,唤醒集体文化认同。新华日报·交汇点今起推出“江苏读城”专题,开设“阅读建筑”“阅读地名”“阅读老字号”三个系列,在读城中叩问江苏城市文脉,与城市的历史与当下对话,让城市记忆转化为蓬勃的创造力。

桃叶渡,这个浪漫的六朝地名,至今还在南京城内使用 于锋 摄

南京,城南,中华门外,大报恩寺遗址西侧的一片考古工地上。阳光投射在考古发掘留下的墙基、门道、水井遗址上,一座先秦时期的古城通过专家的努力得以完整还原。一件件从地层中“打捞”出来的珍贵文物,还原了商朝时期“南京人”的寻常生活。

“2020年,南京市考古研究院在这里发现了一处距今约3200年—3000年间的商周时期古城遗址。经过反复论证,学者们将这座古城命名为‘长干古城’。”南京历史研究学者、南京出版社执行总编辑徐智博士说。

南京长干古城遗址 视觉中国 供图

“长干古城是南京迄今发现的最早的城址。它将南京的建城史由两千四百多年前推至三千年,而它名字中的‘长干’二字,就来自有着千年历史的老地名——长干里。”徐智介绍,早在六朝早期,“长干里”这个地名就已出现。南京古方言中,“干”是指山间平地,“长干里”是指山冈间长条形的平地。细究其地理范围,“长干里”包括今天的中华门、雨花台一带,这里不仅靠山临水,自然风光优美,也是著名的商贸交易口岸,催生很多“长干爱情故事”。唐代李白写下两首《长干行》,诗中的名句“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜”是成语“青梅竹马”“两小无猜”的出处。

作为我国四大古都之一,南京拥有3100年的建城史,在漫长历史演变中沉淀下一个又一个老地名。据不完全统计,仅南京老城区范围内,出现过的以及依然在使用的老地名就将近万个。这些地名或映射重大历史风云,或保留名人旅踪屐痕,又或记录百姓的市井生活。它们连缀成篇,传承赓续,闪耀在城市的各个角落,成为今天的人们阅读金陵古城的“时光密码”。

“冶城”就在如今的朝天宫后山 视觉中国 供图

“长干里”历史虽久,年纪却非“最老”。“冶城”和“越城”可算南京城区内最古老的地名。“冶城”指朝天宫后山,相传春秋末年吴王夫差在此设立铸造兵器的冶炼作坊,“冶城”衍生的地名“冶山道院”至今还在使用。越城位于中华门外雨花路西,也与“吴越争霸”有关。越灭吴后,勾践命范蠡在此筑造城寨,名唤“越城”,一直使用到南朝。越国的终结者是楚国,这个名列“战国七雄”的强国,为南京带来一个影响更加深远的地名——金陵。公元前333年,楚威王在新征服的这片越国故地上设立城邑,定名为“金陵邑”。“金陵”二字,传说交织着史实,其真实含义依然有多种说法,但并不妨碍它成为南京最广为人知、最浪漫动人的名字。

最经典的南京六朝地名之一——乌衣巷 视觉中国 供图

绵延三百多年的六朝是南京历史上第一个文化高峰期,孕育了一长串流光溢彩的地名。台城、雨花台、龙蟠里、虎踞关、紫金山、乌衣巷、石头城、朱雀桥、玄武湖、桃叶渡、劳劳亭、新亭、栖霞山、四望山、驻马坡、老虎头、瓦官寺、金粟庵、周处台、谢公祠、花露岗……说不完的六代风流、道不尽的南朝俊彦,凝结在一个个寻常巷陌的名称之中。有的地名至今犹存,印在地名牌上,融入老南京人的生活场景。

乌衣巷地名牌 于锋 摄

徐智告诉记者,每一个“六朝地名”都藏着一段六朝掌故,有些地名来源可以从《世说新语》中查找。更有意思的是,很多“六朝地名”都“搭配”一首或多首脍炙人口的唐诗,比如,“台城”对应着韦庄的《台城》,“乌衣巷”和“朱雀桥”对应着刘禹锡的《金陵五题·乌衣巷》,“劳劳亭”对应着李白的《劳劳亭》……“吟诵唐诗名篇,走访街巷闾阎,乌衣巷口,桃渡临流,以地名为导航,在南京的小巷中就能真切触摸六朝历史。”徐智说。

南京清凉山 视觉中国 供图

填得一手好词的南唐后主李煜早已经成为很多“文青”崇拜的偶像。北门桥、卢妃巷、金銮巷……南唐政权存续时间很短,在南京建都不到40年,却留存下若干地名。南唐初年,笃信佛教的南唐烈祖李昪将石头山上的兴教寺改为“石头清凉大道场”。寺庙名称的更易,使得这座南京城西的名山也换了“清凉山”的名字,甚至影响到明代初年开在此地的城门被叫做“清凉门”。

既然说到了明朝,南京毫无疑问是大明王朝最重要的城市之一。走过53年的建都历史和223年的“留都”岁月,镌刻在南京老城区里的“明代地名”数不胜数。

御道街 视觉中国 供图

御道街地名牌 于锋 摄

徐智告诉记者,南京和明代有关的地名,可按照皇宫、陵墓、官署、府邸、城池、驻军、寺庙、商业、手工业等来分类。王府园、午朝门、御道街、西安门、东华门、后宰门、下马坊、四方城、孝陵卫……这些地名见证了朱元璋入主南京、建立大明、营建宫阙、死后归葬钟山的人生历程。聚宝门、神策门、金川门、旱西门、安德门、江东门、尧化门、草场门……散落在南京城各处的几十个城门名字,拼缀起“高坚甲于海内”的明城墙600多年风雨沧桑。

水佐营相传驻扎明代水师部队 于锋 摄

常府街是明代初年名将常遇春府邸所在地 于锋 摄信

信府河是明代开国功臣、信国公汤和府邸所在地 于锋 摄

朝天宫、成贤街、鼓楼、户部街、钞库街、水佐营、阴阳营、鹰扬营……明朝在南京设置政府机关、公共设施和驻军,是这些名称诞生的原因。大功坊、瞻园、常府街、李府巷、邓府山、膺福街、信府河、马府街、程阁老巷……这些看似普通的街巷,曾是徐达、常遇春、汤和等明代勋臣宿将的府邸所在地。值得一说的是马府街,因明代航海家郑和(原名马和)府邸而得名,今年正好是郑和下西洋620周年。

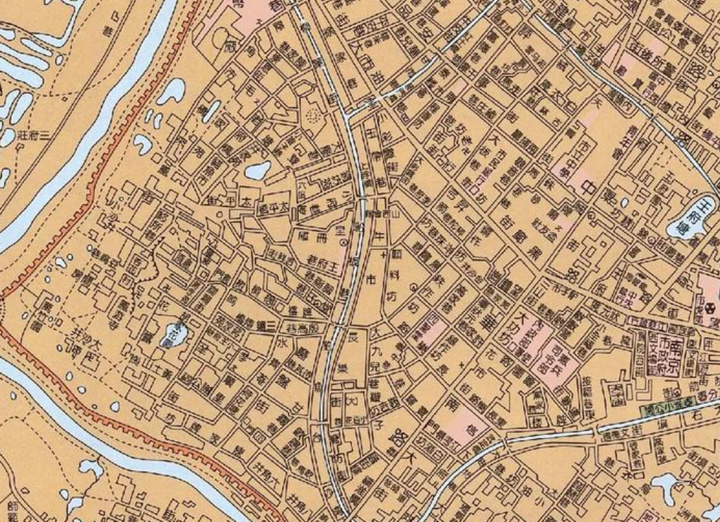

百年前的南京城南老地图,街巷密布,很多地名都是诞生于明代

木匠营是明代木匠集中居住的地方 于锋 摄

棉鞋营是明代棉鞋作坊集中地 于锋 摄

扇骨营是明代扇子骨作坊聚集地 于锋 摄

必须提及的还有大量和普通百姓日常生计相关的明清地名。木匠营、铁匠营、教敷营(轿夫)、弓箭坊、颜料坊、大纱帽巷、扇骨营、网巾市、豆腐坊、菱角市、牛市、鱼市街、鸡鹅巷、棉鞋营、闺奁营、鲜鱼巷、鞍辔坊……以职业、行当、市场来命名地名,体现了明清两代的南京市廛繁荣,百业兴旺,不愧为江南经济中心。这些洋溢着浓郁生活气息的地名,大多数位于城南。它们组合在一起,宛若一幅流动着的地名版“南都繁会图”。

大行宫江宁织造博物馆 视觉中国 供图

有清一代,南京城区内同样也出现大量影响深远的地名。比如“大行宫”,康熙南巡时,驻跸在江宁织造曹家府邸,此地后被称为“大行宫”。曹雪芹童年生活的地方,现在是地铁中转枢纽和南京市中心繁华商业区。又比如“随园”,地处南京城西的随园,是著名诗人袁枚的私家园林所在地。“随山造园”的随园虽已不存,但原址已经变成了南师大随园校区,“东方最美校园”的绝美风景,将袁子才的造园理念完美传承。

南京有很多“科举地名”,图为江南贡院明远楼 视觉中国 供图

明清两代,南京是江南乡试举办地。“科举地名”更是古城南京的一大特色,三元巷、状元境、朱状元巷、秦状元巷、沈举人巷、贡院街、龙门街、上江考棚、下江考棚、棋峰试馆……一个个因科举而诞生的地名目睹了无数学子在秦淮河畔科场圆梦,走上仕途,更增强了南京作为“天下文枢”、江南人文中心的历史底色。

夫子庙的贡院街是典型的科举地名 于锋 摄

老地名是历史沉积下来的文化遗产,更是南京人日常生活中不可或缺的城市坐标。据记者了解,民政部门一直重视对老地名的保护传承利用工作,用老地名点亮城市街区,留住乡愁记忆。南京市积极开展老地名的挖掘、梳理、记录工作,系统掌握地名文化遗产资源数量、分布和现状,出台《南京市地名管理条例》,发布《南京市关于加强地名文化遗产保护的通知》。截至2024年,235个南京老地名入选历史地名保护名录、120个极具历史文化内涵和地域传承价值的老地名列入非物质文化遗产市级保护名录。成贤街、汉府街、乌衣巷、御道街、状元境等26个街路巷地名入选省级地名文化遗产。

小西湖、大板巷、熙南里、朝天宫、评事街……南京街头巷尾各种文化标牌上,对老地名的解读俯拾皆是,市民和游客能够充分了解古街老巷的“前世今生”。老地名还与文旅产品充分结合,在老门东、夫子庙等历史文化街区,游客能购买到包含老地名元素的冰箱贴、书签、手机壳等文创产品。老地名变身经典的南京符号,成为传承南京历史文化的创意载体。

新华日报·交汇点记者 于锋