5月5日,天津美术学院院长邱志杰在社交媒体上对常见于游戏广告、餐饮海报的一类字体提出批评。他指出,这些“毛刺很多、飞白很多、提按顿挫很大”的字体,看似是“国潮回归”,实则与中国传统书法文化相去甚远。由于受众广泛,这一批评持续引发书法界、设计圈等相关领域的热议,更促使人们思考,中国书法,如何在商业与艺术、传统与创新之间找到平衡?

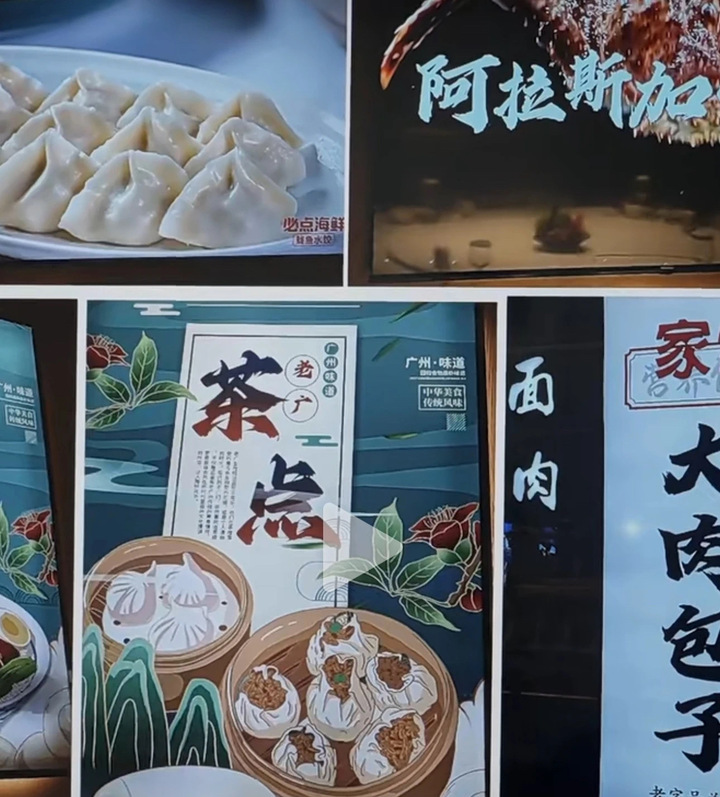

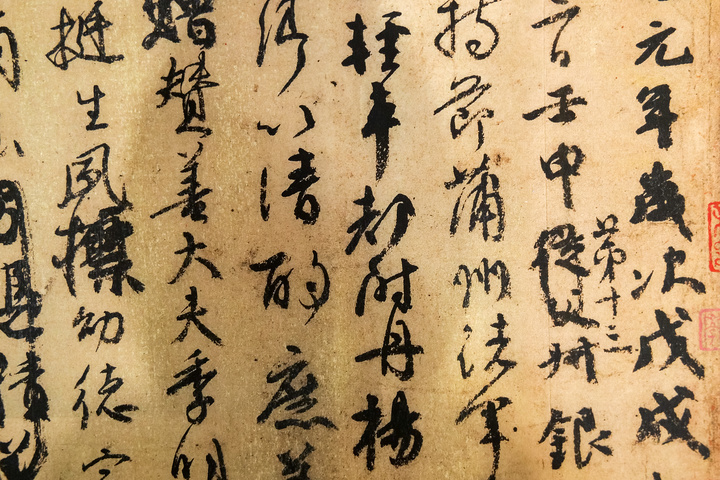

图为邱志杰所批评的“武士道书法”,点此处可看视频。

邱志杰认为,这一类字体大多融合了日本书法的夸张笔触,追求凌厉刚硬的审美,造成了强烈的视觉冲击,但在产生吸睛效果的同时却丢失了中国传统书法的书体和内蕴。在他看来,如今这种风格的流行更多源于一种情绪化的吸引,本质上是商业逻辑对文化传统的忽视以及对经典美学的消解。

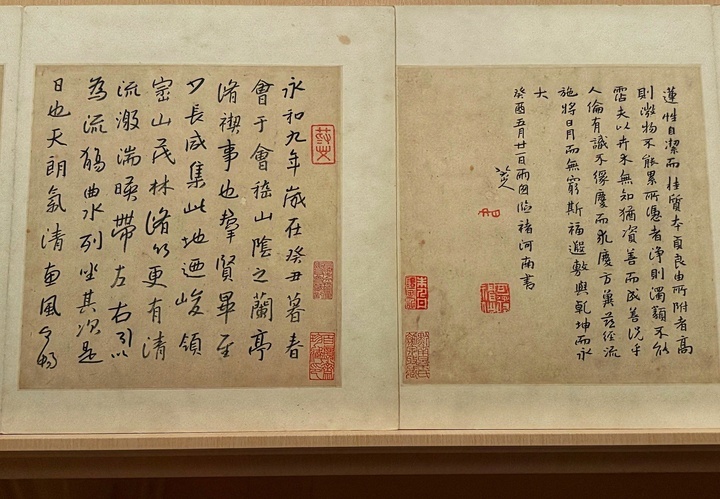

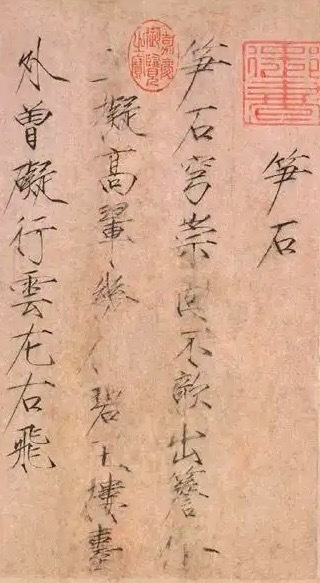

真正的“国潮书法”应当立足于中国书法的传统规范,而非随意变形汉字的结构和笔画。中国书法史上,《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,历代书法家无不临习,其作者东晋王羲之在《书论》中强调书法“十迟五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏”,讲求的是运笔的变化与节奏。同样地,苏轼则主张书法“出新意于法度之中”,明代文徵明则认为书法、绘画创作“学不师古,如夜行无火”。这些经典论述都表明,中国书法“一灯相传”的精髓,正在于对传统法度的坚守与传承。

“天下第一行书”兰亭序。

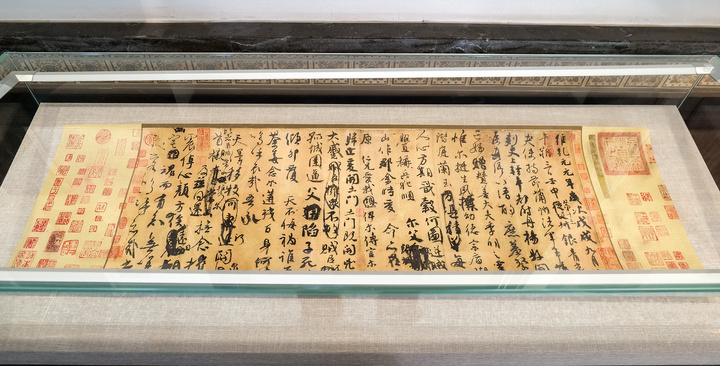

中国书法是辉煌灿烂的中华文明的重要组成部分,“国潮”不应只是视觉符号的堆砌,而应回归文化本源,挖掘中国书法承载的悠久文脉和审美内蕴。回望书法艺术长河,那些传世杰作无不凝结着深刻的历史记忆与文化密码。魏碑碑帖珍品《张黑女墓志》,原名《魏故南阳太守张玄墓志》,为避讳清康熙帝爱新觉罗·玄烨名讳,便以“黑(hè)女(rǔ)”代名。此碑帖方圆兼备的用笔、颇含隶意的面貌以及扁方灵动的结体,象征从隶书向楷书过渡的关键阶段,丰赡地为一个时代做了拔高和总结,对后世书法影响极为深远。颜真卿《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”,纵横跌宕的笔墨奔涌着忠烈之气——安史之乱中,颜氏三十余口壮烈殉国,作者以颤抖的笔锋将家国悲恸铸入书法,以真挚浓烈的情感征服古往今来无数的书法爱好者与艺术鉴赏家。清代碑学一变馆阁体的柔媚,以“金石气”为新的审美观,形成书法“尚朴”的时代风貌,布衣文人邓石如直追秦汉,以金石碑版为根基开创“碑派隶书”新范式,用雄强笔力唤醒书坛对“古法”的重新认知……当传统书法在商业设计上被简化、夸张甚至异化,失去的不仅是美学感受,更是精神追求和文化内涵,这是值得警惕的。

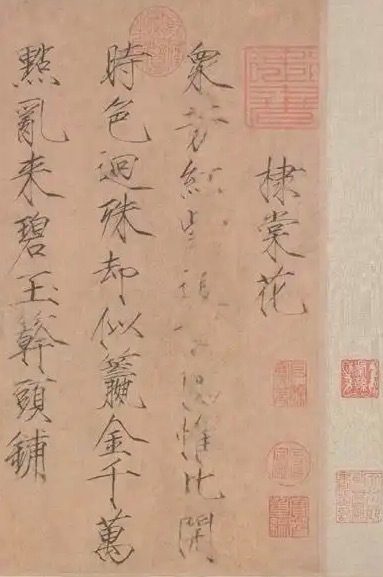

《祭侄文稿》

在互联网时代,人们与文字的互动方式发生了巨大的变化。毛笔书法逐渐淡出日常生活,甚至手写汉字的机会也在减少。不过,数字化设计仍是大众接触汉字的重要渠道。面对传统书法难以适应现代传播效率的困境,一些机构已开始探索创新路径。例如,故宫文创团队将瘦金体数字化,既保留笔锋韵味,又适应屏幕阅读;为方便爱好者鉴赏、学习,“中华珍宝馆”推出《兰亭序》高清版临摹,利用科技手段重建传统审美认知。

《赵佶楷书棣棠花、笋石二首诗卷》局部

设计师的声音同样值得关注——在商业环境中,效率与视觉冲击力往往是首要考量。在这次关于书法继承和创新的讨论中,一位设计师坦言:“商家希望用最低成本、最快速度获得最大回报,设计师只能妥协,使用现成的字库字体拼凑。”这种现实困境,使得传统书法在商业设计中难以真正落地。对此,邱志杰等专家建议组织书法家开发专业字库,为设计行业提供更多选择。

尽管互联网改变了书写方式,但手写书法的独特价值依然不可替代。从请帖、菜单到录取通知书、婚书,手写文字的情感分量远超印刷体。书法不仅是艺术,也是文化传承的载体。推广书法美育,让更多人欣赏并尝试手写,是让传统书法真正走进现代生活的关键。书法产业的振兴也能带动笔墨纸砚等传统文房非遗的发展。定制书法作品、书法教学等模式,既能保留技艺,又能为从业者提供经济支持。在快节奏的现代社会,书法或许能成为一种“慢艺术”,让人们在书写中重新感受汉字的文化魅力。

(吴雨阳)