近日,“东方讲坛·思想点亮未来”系列讲座走进中国中学、第六十中学。

上海大学文学院教授郑幸为中国中学的同学们带来《知识的生产:古人如何出版一本书》专题讲座,系统梳理了中国古代书籍从早期文字记录到雕版印刷成熟的发展历程。

郑幸以中国古代书籍的载体与装帧演变为脉络,系统梳理了知识载体的千年变迁:从东汉的“熹平石经”石刻典籍到竹木简牍,再到西汉麻纸的问世——纸张逐渐取代笨重的简帛,成为文化传播的核心载体。而从卷轴装到蝴蝶装再到线装书,每一种装帧形式的演变,不仅承载知识,更映射着不同时代的技术突破与文化审美。说到书籍制作的核心环节时,郑幸详细介绍了雕版印刷的流程,让同学们了解印刷的每一步都凝聚着工匠的心血,一本书才能被制作而成。谈及书籍制作成本,郑幸表示,其涵盖写样、刻字、木材、刷印等多项费用,结合《儒林外史》中“馒头三文、酒席四两”的市井物价,更凸显古代刻书之奢侈——普通刻工日薪仅30文,却需以经年劳作换取一部典籍的诞生。这种技术与经济的强烈反差,正是中国古代知识生产“重道轻器”特质的真实写照。

华东师范大学历史学系苏圣捷老师来到上海市第六十中学,做了主题为《舌尖上的中世纪》的讲座。

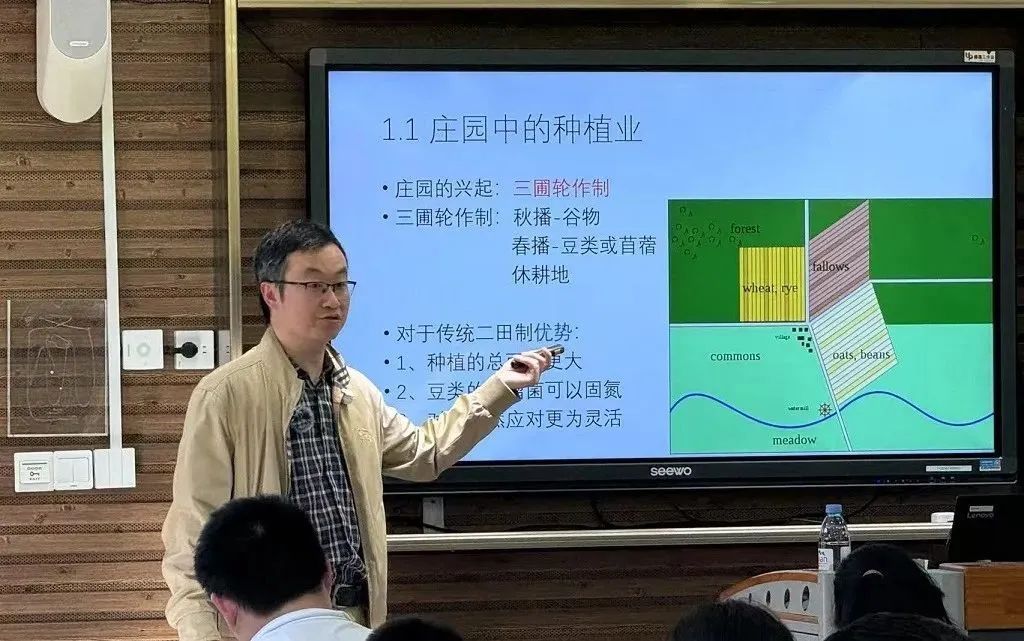

苏圣捷结合高中历史教材,介绍了中古时期西欧食物的主要类型、变迁与社会背景及影响,全面展现了中古时期西欧社会丰富、立体的面貌。他以庄园生产力与生产关系的变革为切入点,通过当时普通人的史料与“边缘线索”来构建中古西欧的饮食习惯,进而折射中古西欧社会变迁。苏圣捷在讲座中以同学们日常生活中熟悉的食物如面包、奶酪、葡萄酒、香料、谷物、鳕鱼等为例,通过著名人物、相关节日与有趣的史实展现中古西欧的饮食文化,通过不同阶层的饮食内容与礼仪反映中古西欧的政治制度。苏圣捷不时通过相关历史叙述建构的实例,指导同学们如何阅读史料,为同学们提高史料阅读能力提供了诸多路径。最后,他还向同学们提供了中古西欧不同食物的制作配方,建议同学可以跨时空体验中古西欧时期人们舌尖上的生活。

学生感想

中国中学高一6班 金于茜:

讲座从文字载体的演变讲起,从最早的甲骨、金石,到后来的简牍、丝帛,再到蔡伦改进造纸术,纸张成为主要书写材料,每一次变革都推动了出版的发展。这让我感慨万分:如今印刷书籍已经是很方便的事情了,更不要说现在有很多电子书籍,为知识的传播提供了更便利的渠道。我们应珍惜当下快捷丰富的资源,传承和弘扬优秀传统文化。

中国中学高一7班 李睿一:

郑幸老师为我们详细地讲述了古代出版书籍的物质基础条件,介绍其背后的社会生活需求。正是印刷术的推广应用、书坊对经济利益的追求促成了这样的结果,才让一本一本古籍流传至今。郑老师的讲座言辞有据,使我收获颇丰。

中国中学高一8班 翁鼎杰:

今日讲座让我触摸到文明的肌理。当毕昇的活字在北宋跃动,不仅印出了墨香,更铸就了文明传播的密码。想起那些"手自笔录"的读书人,在青灯黄卷中誊抄典籍,方知我们随手可得的文字曾是这般珍贵。活字印刷不仅是技术突破,更是人类对知识传播的虔诚追求。每个铅字都如星辰,串联起智慧的长河。身处信息时代的我们,更应珍视这穿越千年的文明火种,在浩瀚书海中续写新的传奇。

第六十中学高一1班 李缉熙:

苏老师的讲座为我们学习西方社会生活史指明了路径,更为我们学习中古西欧的历史提供了新的观察视角与维度。在高中文科学习中,我们需要不断地积累与开拓视野,以“他山之石,可以攻玉”的开放心态接受新观点、新视野,帮助我们在夯实基础的同时,站在前人研究的肩膀上,掌握更多阅读的门径与方法,更高效地探索未知领域。

第六十中学高一2班 马欣元:

苏老师讲座的许多细节,使得我对原先就非常感兴趣的中古西欧历史有了更直观地认识。苏老师从中古社会特征入手,以生产力发展为主线,带领我们管窥了中古西欧社会的另一个侧面——饮食文化。苏老师用了许多生动的细节,折射出了中世纪社会与现代中国社会的不同面相,如面包与馒头的宗教属性降低、因地理环境不同而导致的香料与酱料不同等。苏老师从变与不变的视角切入,凸显了食物作为中古社会阶层身份象征与食疗法的不变作用,从食物管窥时代变迁,讲座引人入胜。

第六十中学高二2班 王奥成:

在讲座前我就自己感兴趣的问题做了充分准备,苏老师对我的问题进行了耐心细致地解答。饮食在中世纪西欧不仅关乎营养,更是一面反映社会的镜子,苏老师的讲座把课本上的文字化入我们的感官以体验中世纪。听过讲座,我知道了技术条件、宗教信仰与社会阶层共同塑造了饮食文化。历史上的政治事件可能是历史进程中的浪花朵朵,但历史的底层暗涌则可能对社会有着更长久的影响。

来源:市社联科普处、中国中学、第六十中学