5月7日,徐汇区2025年教育科研重大项目《“育见科学+”基于科学家精神培育的区域学前课程改革创新实践》(以下简称《“育见科学+”》)在徐汇区机关建国幼儿园滨江园部举行开题论证会。

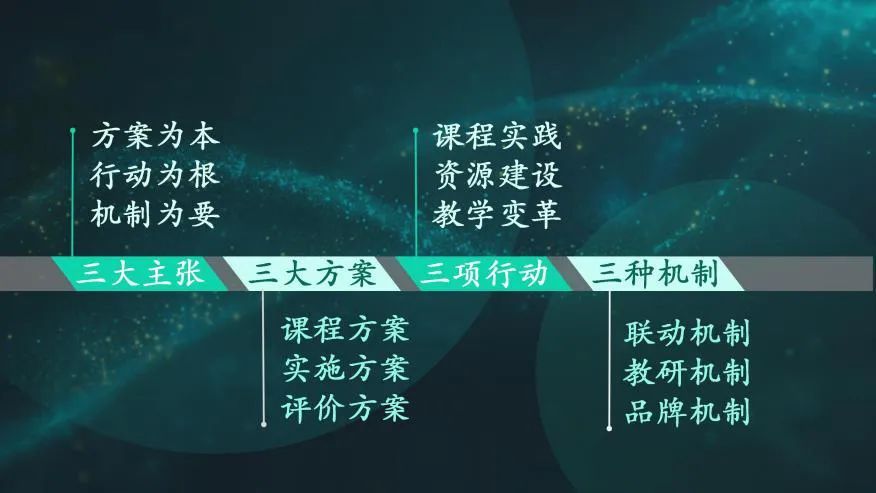

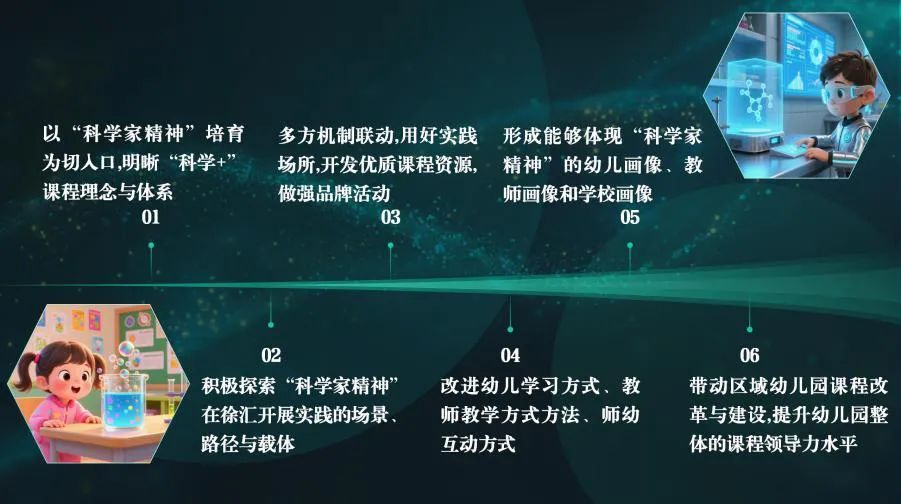

徐汇区教育局副局长梁斌作为该项目领衔者进行开题汇报。据介绍,《“育见科学+”》从徐汇区深厚的科学文化基因出发,旨在破解当前科学教育中存在的三大难题,通过三大主张、三大方案、三项行动、三种机制的研究思路,着力构建科学家课程体系,推动科学家精神与学前教育的深度融合,最终形成体现“两心五力”的幼儿、教师与学校画像,全面提升区域学前课程领导力。梁斌表示,该项目既顺应国家战略需求,也满足儿童发展的现实需要,项目的开展将为区域学前课程提供切实可行的改革路径,提升区域幼儿科学教育水平,推动区域科学教育创新,实现全学段科学教育的有效衔接与贯通。

项目研究思路

项目研究目标

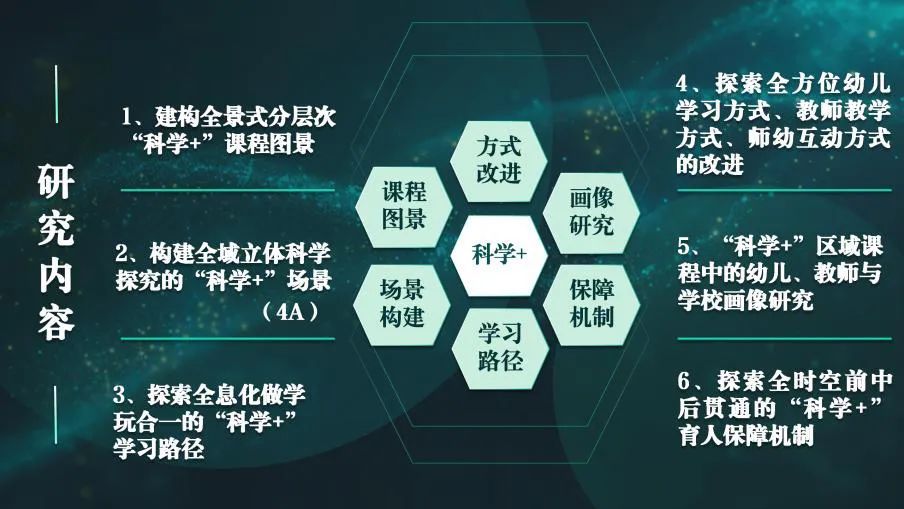

徐汇区学前教育指导中心主任农若安聚焦课题的技术路线和实施规划进行汇报,系统阐述了6大研究内容。该项目将通过文献法、德尔菲法、行动研究法等多维方法,结合数字化工具与资源整合,构建覆盖政策、资源、师资、评价的全时空保障机制,确保课程改革的科学性和可持续性。此外,农若安还向与会专家说明了项目进度安排、创新之处以及预期成果的思考。

项目研究内容

在专家论证指导环节,各位专家对《“育见科学+”》予以充分的肯定,并围绕理论研究、概念界定、实践操作、效果评估等多个方面提出了建议。

徐汇区教育学院副院长桑嫣谈到,《“育见科学+”》项目在研究方向与内容、实践路线以及问题层次的把握上非常清晰,建议课题组深入探讨在落实科学教育过程中可能遇到的瓶颈问题,并在研究中特别关注学前儿童的年龄特征和学习方式特点。

上海师范大学学前教育学院副院长何慧华建议,在课题实践过程中更有效地利用徐汇教育实验区的建设机遇以及相关的AI技术资源,进一步横向拓展协同合作的思路,纵向深化衔接托班与小学的策略,向内激发教师的创造力,向外汲取国际视野下的科学教育经验。

上海市教科院普教所学前教育研究室副主任潘琼高度评价了研究框架的完整性、研究设计中混合研究法的应用,以及研究内容的详尽性,并建议课题组在实施过程中,妥善处理区域学前教育改革的庞大工作方案框架与重大课题攻关逻辑之间的关系。

上海市教科院普教所所长、研究员徐士强建议从课题的内涵出发,通过对关键词的边界和内涵进行深入理解,来明确课题研究的目标、思路和研究边界,进而聚焦于两类课程的开发与实施,重点抓取设计环节和基于设计的实施案例,确保课题既宏伟又脚踏实地,最终产出高质量的成果。

上海科技馆馆长倪闽景针对课题的深化实施提出,一方面要构建“概念认知—教育实践—人才成长”的研究框架,加强对科学、科学教育、科学家的理解,着重把握学前幼儿具象思维、探究特质;另一方面,建立“重点突破—案例支撑—质量管控”的闭环研究机制,进而形成可复制、推广的“徐汇经验”。

此次会议由徐汇区教育学院院长浦正权主持。浦正权表示,本次开题论证会既是思维的碰撞,更是一次行动的号角,课题组将遵循专家建议,聚焦理念、课程、机制的三大创新,将科学家精神根植幼儿心灵,打造徐汇特色的科学教育平台,构建政府、学校、家庭、社会共同参与的“四位一体”协同育人网络。

文字:袁曼舒

图片由徐汇区教育局提供

编辑:周紫昕

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________