导语

“玉盘玉盘,那孩子正抬头凝望,请仙鹤来访直驾九天上;玉盘玉盘,那孩子已拂去风霜,为他揽星辰带他回故乡……”在今年的央视春晚舞台上,一首歌曲《玉盘》从天真烂漫的儿童视角出发,一遍遍发出对月亮、宇宙、太空的追问。

不止这首歌曲,从屈子问天到嫦娥工程,中华民族从未停止过对宇宙奥秘的探索,那挂在天上的玉盘,到底是什么模样?本文回顾了人类探月历程,介绍人类航天史上首个实现月背采样返回的嫦娥六号任务。文章由徐义刚院士在“两院院士评选2024年中国/世界十大科技进展新闻”揭晓发布会上的科普报告整理而成。

从阿波罗计划和露娜计划开始

月球是地球唯一的天然卫星,是人类迈向未来深空探测的“锁钥之地”。地球上有水和大气,还有板块构造运动,因此地球的早期演化记录已被抹去了,人类对地球最早的10亿年的认识相当有限。而月球恰恰记录了其最早的10-15亿年的历史,可以提供研究地球不能获得的信息,因此探测月球具有重大科学意义。

早在上个世纪中叶,美国和苏联便分别实施了探月工程,分别是阿波罗(Apollo)登月计划(以下简称阿波罗计划)和月球(Luna)计划。然而特殊时期的探月任务却是地缘政治、冷战和军备竞赛的结果,并非科学的产物。

苏联人在这次竞赛中拔得头筹,于1957年10月4日发射人类历史上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,并在1961年4月将尤里·加加林送入太空,使其成为第一位实现太空行走的地球人。苏联人取得的成功使美国产生了巨大的危机感和紧迫感,这也是著名的“斯普特尼克时刻”(Sputnik Moment,被广泛用于形容在科技、军事或其他领域,当一个国家或组织意识到自己在关键领域落后于竞争对手时,所面临的巨大挑战和压力,以及由此产生的紧迫感和行动需求)的由来。在加加林成为太空人后的一个月,美国总统约翰·肯尼迪在5月25日的国会上发表演讲,宣布“在十年内将人类送上月球并安全返回地球”,旨在通过科技优势提振美国的国际地位。

随即美国整合军事、科研和工业资源,动员了超过2万家企业和30万科研工作者,通过水星计划(Mercury,1958-1963)和双子座计划(Gemini,1961-1966)积攒了轨道飞行、对接和舱外活动等技术后,开始系统实施阿波罗计划。阿波罗是古希腊神话中光明、预言、艺术与太阳之神的名字,常被描绘为驾驶太阳战车跨越天空的形象,这一意象与人类驾驶航天器穿越太空的壮举相呼应,象征探索未知的勇气与科技的力量。选择“阿波罗”而非“阿尔忒弥斯”(即月亮女神)这一充满力量与胜利意味的名字作为登月计划的名称,一方面有助于强化国家使命感和激发公众对登月计划的支持,另一方面也表明美国当时的心态就是要完成对苏联的反超。

从结果来看,美国人的“复仇”是成功的,尤其是在1969年阿波罗11号通过电视直播载人登月后,苏联在此次太空竞赛中取得的早期优势荡然无存。而苏联在太空竞赛中,却因技术和管理问题出现多次失误而最终落败(如N1火箭的多次爆炸)。美国通过阿波罗计划的成功将冷战焦点从“追赶苏联”转向“引领人类未来”,重塑了国际话语权。

苏联和美国的登月竞赛对科学研究产生了什么影响?

阿波罗计划成功的秘诀是科学、技术和工程的融合,三者相辅相成,相得益彰。一个成功和可持续的深空探测离不开地球和行星科学问题的驱动,反之工程的成功也将促进科学的发展。例如,阿波罗计划的三大科学发现(形成地月系统的大碰撞模型,岩浆洋假说,月球晚期大轰炸和火山活动)奠基了行星科学的同时,也带动了技术创新和产业升级,推动了计算机、材料科学、通信技术等领域的突破,其技术成果至今影响深远。

美国人花费1美元就带来了7~11美元的回报,不仅产生了巨大的经济效益,社会效益也很深远。2019年,在纪念阿波罗登月50周年的时候,《科学》期刊主编Jeremy Berg撰写了一篇名为《A child of Apollo》的报道,讲述了当时只有11岁的他在黑白电视机前观看阿波罗11号登月的过程以及整个阿波罗计划对他们这一代人的影响。可见阿波罗计划的成功对那一代人的科学萌芽产生了巨大作用。

阿波罗11号在月球上留下了人类的第一个足迹

(图片来源:Jeremy Berg,2019. Science. A child of Apollo)

虽然苏联在这次太空竞赛中落了下风,但其同样开创了人类探索宇宙的新纪元,其技术突破和象征意义深刻影响了20世纪的科技、政治和文化格局。例如卫星技术促进了气象、通信、导航等领域的发展,“和平号”空间站经验为国际空间站合作铺路等。与阿波罗载人登月进行月面采样不同,苏联月球计划则是机器人采样并返回。我国的嫦娥五号和嫦娥六号工程采用的就是这种采样方式,这或许也是月球计划遗产影响的一部分。

太空竞赛期间共有9次成功返回月样,其中阿波罗6次载人登月返回了382公斤的月球样品,苏联“月球计划”3次机械采样分别带回101克、30克和170克月样(表1)。

表1. 从月球采样并成功返回地球的探测任务列表

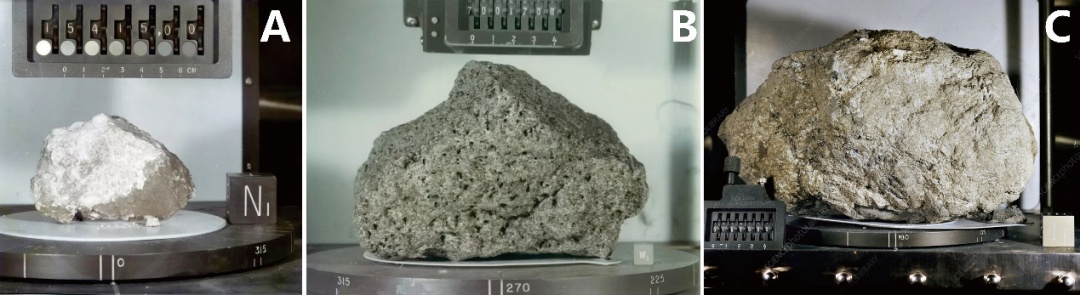

阿波罗计划和月球计划带回了月球上最主要的三类岩石,高地岩石、月海玄武岩和角砾岩。

高地岩石是指分布于月球高地(月表高出月海的地区,肉眼观测发白的区域)上的岩石,主要类型有斜长岩、镁质岩套和碱性岩套,是构成原始月壳最主要的岩石类型;月海玄武岩是月幔发生部分熔融,岩浆喷发或上升至月表冷却形成的岩石,广泛分布于月海(我们平时用肉眼在月面上所看到的暗黑色斑块就是月海),并根据其TiO2含量可分为高钛玄武岩、低钛玄武岩和极低钛玄武岩;角砾岩占人类从月球带回样品重量的60%以上,是月球上各种类型的岩石经冲击破碎并发生熔融粘结形成的岩石,其中可能包含不同比例的原岩甚至撞击体残留。

月球三大类岩石。(A)Apollo 15号采集的高地斜长岩,样品编号:15415,该样品被称之为Genesis Rock(创世石);(B)Apollo 17号采集的月海高钛玄武岩,样品编号:70017;(C)Apollo 16号采集的月球角砾岩,样品编号:61016,该样品被称之为Big Muley,是月球角砾岩样品中最重的一块(11745克)。

科学家对这三大类岩石成因进行研究,得到了重要的科学假说:

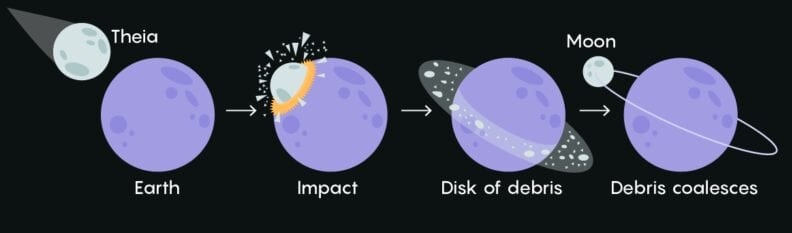

1. 大撞击假说

在地球形成之初,一个质量跟火星相近的星体忒伊亚(Theia)与原始地球发生碰撞,造成两者发生熔融,冷凝汇聚结晶以后,形成了我们现在所熟知的地月系统。

大撞击假说模型示意图

(图片来源:Wikimedia Commons)

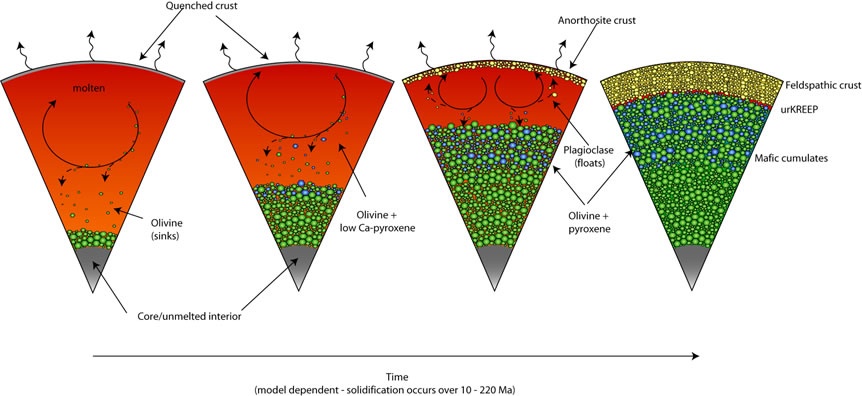

2. 岩浆洋假说

撞击后的熔融物质汇聚成一个岩浆火球,即月球岩浆洋,随着岩浆的冷却,重的矿物(橄榄石、辉石)沉入岩浆洋底部,而轻的矿物(斜长石)则上浮至月球表面,形成灰白色的月壳。岩浆洋假说奠定了月球演化的起点。

岩浆洋结晶模型

(图片来源:Jennifer Rapp)

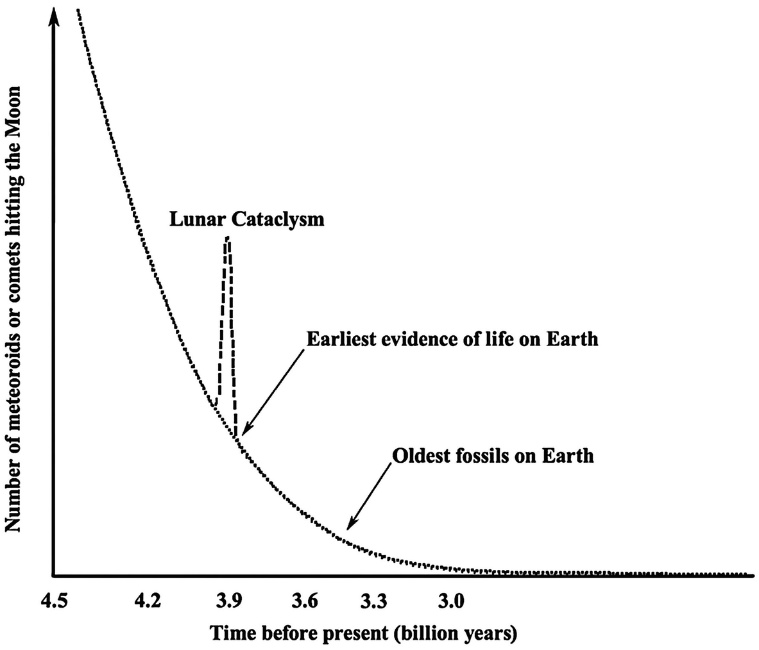

3. 39亿年撞击事件和月海玄武岩的持续时间

大概在39亿年前后,月球发生了大规模的小行星和彗星撞击事件,导致月球表面发生了巨大的变化,形成了许多大型的撞击坑和盆地,被称之为“月球灾难”(Lunar Cataclysm),其对月球的地质结构和地表形态产生了深远的影响。

月球遭受陨石或彗星撞击的通量,图中的凸起即为“月球大灾难”,也被称为“晚期重轰炸”。

(图片来源:Nidhal Guessoum)

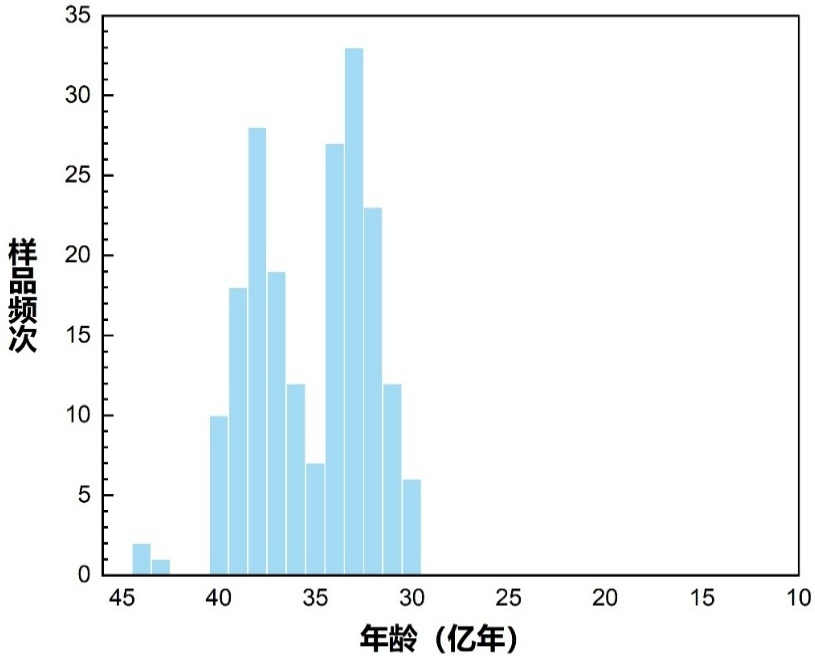

对月球上火山岩的研究发现,月球上的火山岩从40亿多年前开始,到30亿年前以后就几乎停止了,这产生了一个非常重要的认识——即月球大概在30亿年前就“死掉”了。

月海玄武岩喷出时代统计图

嫦娥探月,给我们带来了什么?

19世纪60-70年代的阿波罗计划成功以后,探月计划就进入了平静期。2004年,我国的嫦娥探月工程正式立项,去年(2024年)刚好是嫦娥工程实施20周年。

中国航天在20年的时间里完成了“绕”“落”“回”三步走的壮举——嫦娥一号和嫦娥二号是环绕探测,嫦娥三号和嫦娥四号是着陆探测,嫦娥五号和嫦娥六号是采样返回。嫦娥工程,特别是嫦娥五号和嫦娥六号的返回样品对我国行星科学产生了无比巨大的推动作用。

嫦娥五号和嫦娥六号分别于月球的正面和背面带回了1732克和1935.5克月球样品,使我国成为继美、苏之后第三个顺利从月球返回样品的国家。虽然与美国载人登月返回的样品重量还有一定的差距,但中国却是世界上唯一同时拥有月球正面和背面样品的国家,这对于系统研究和理解地-月系统的形成与演化至关重要。

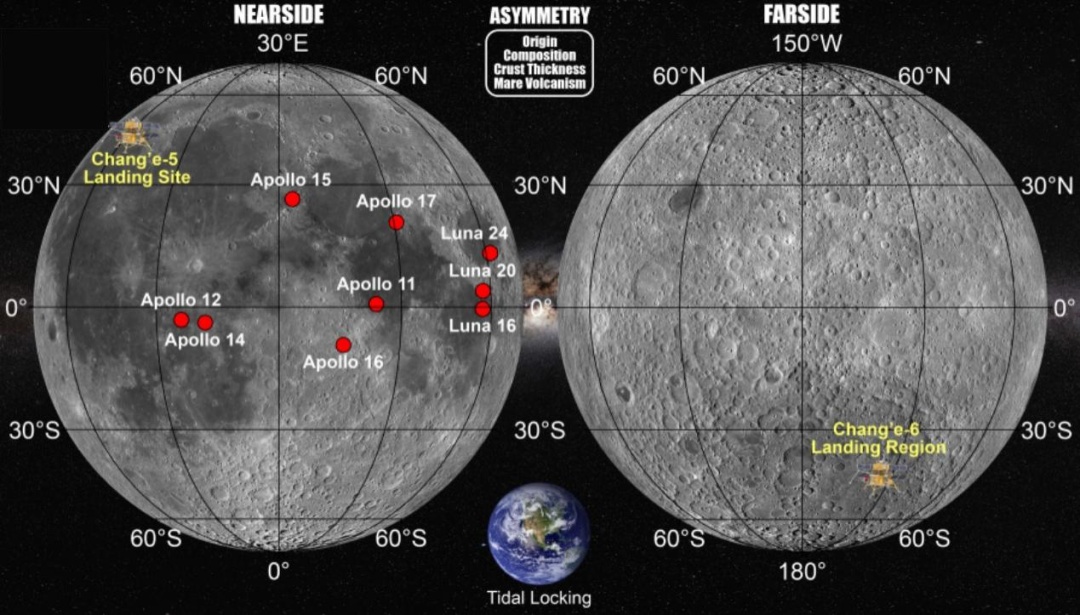

月球返回样品的采样点

(图片来源:修改自香港大学新闻《港大地質學家揭示嫦娥六號着陸區神秘火山活動》)

嫦娥工程极大推动了我国月球科学的发展。图8对比了中美月球科学领域发表论文数变化趋势。从中可以看到,在阿波罗登月成功以后,美国是“一枝独秀”;到了嫦娥一号任务开始之前,中国人发表的论文数量不到美国人的10%,但是经过嫦娥一号到嫦娥五号任务之后,中国的相关论文数量快速增长,已经接近美国论文的80%,相信在嫦娥六号样品开展系统性研究以后,这一比例还会持续增长。由此可见,探月工程上的巨大成功对相关科学研究的推动是无与伦比的。

1962-2022年中美两国月球科学发表论文数对比

(图片来源:修改自张腾飞 等 (2023))

嫦娥六号首次从月背返回样品,意义何在?

嫦娥六号最核心的任务是从月球背后采取月壤样本并带回地球,这是人类航天史无前例的巨大成就,它可能颠覆人类月球的认知。

月球的特点:二分性和三分地体

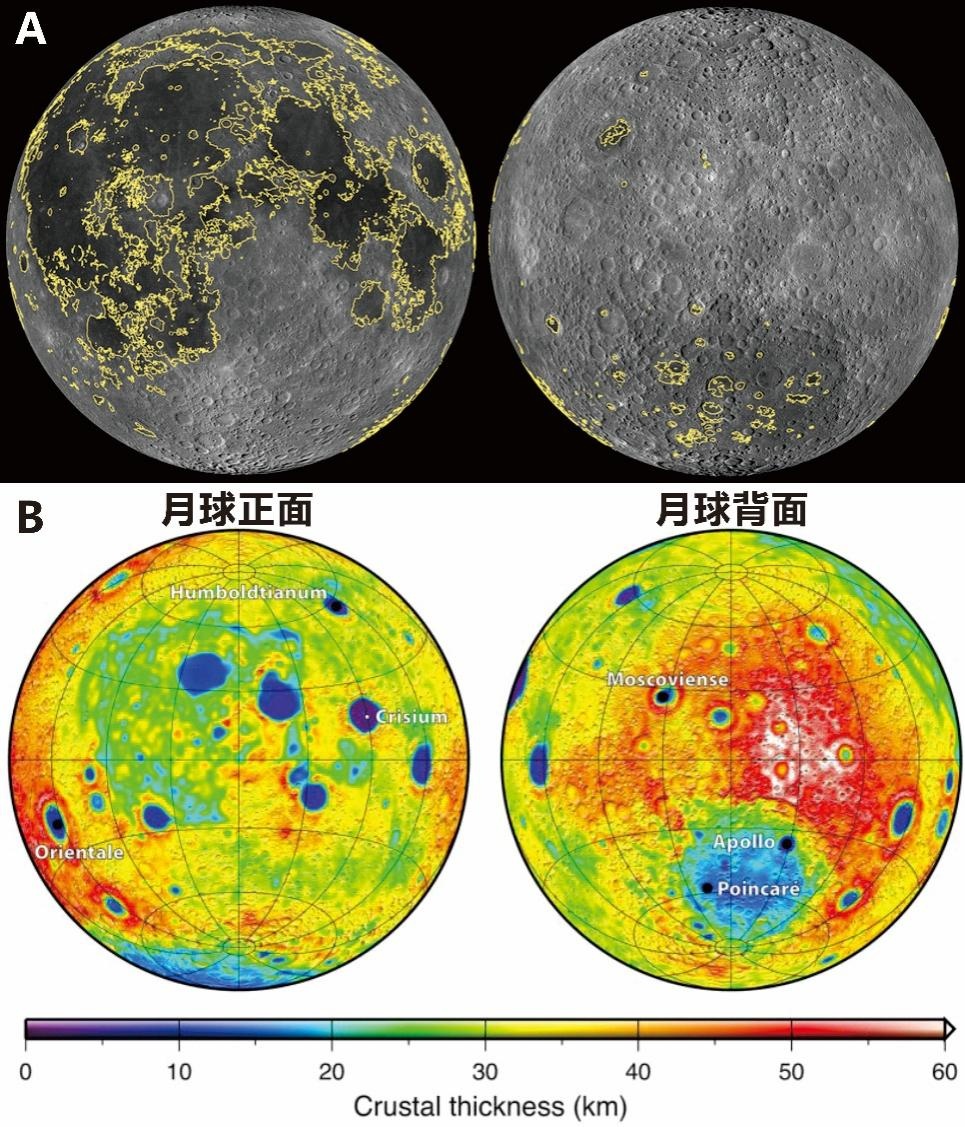

(1)月球正背面的二分性

由于地球潮汐锁定的影响,月球在围绕地球运转时,只有一面永远面向地球,这一面被称为月球的正面,反之为月球的背面。月球的正面和背面在月海玄武岩的分布面积、月壳的厚度、地形高度等方面存在着严重的不对称性。例如,月球正面的月海玄武岩占30%左右,而月球背面的玄武岩只有1%;月球正面月壳厚度为40-60公里,而背面月壳厚度仅为20-40公里。这种现象被称之为月球的二分性。二分性是月球研究最为关键的科学问题之一。

月海玄武岩分布面积以及地形高度的二分性,图A黄色圈内的黑色斑点为月海玄武岩。

(图片来源:图A引自Lunar Topography Lithograph;图B引自Wieczorek et al., 2013, Science)

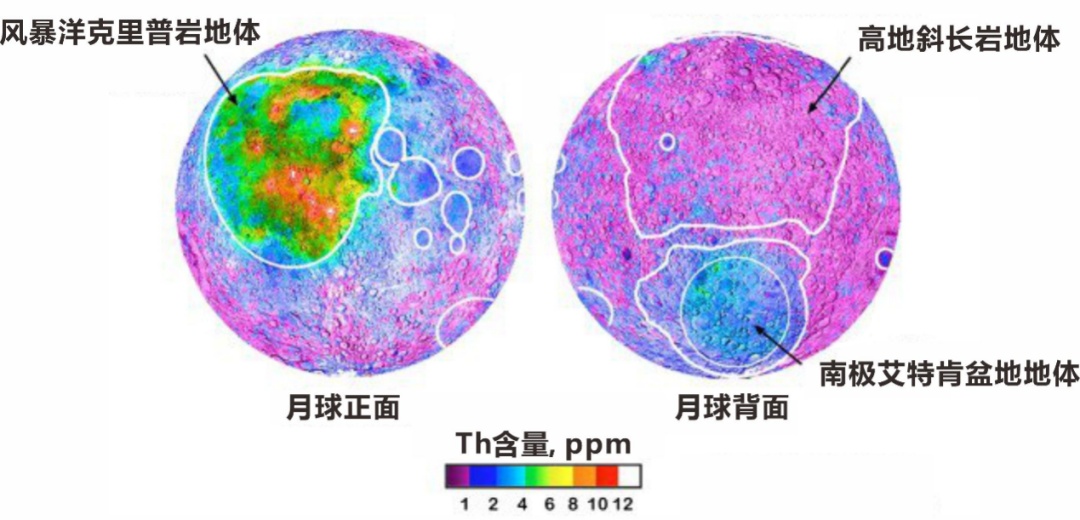

(2)三分地体假说

科学家通过遥感数据,对钍(Th)元素进行探测以后,提出月球三分地体的假说。正面的风暴洋地区具有最高的Th含量,约为6-8ppm,即一千克月壤含有6-8毫克的Th元素。月球高地具有最低的Th含量,不到1ppm,而南极的艾特肯盆地介于两者之间。三分地体对应的风暴洋克里普岩地体、高地斜长岩地体和南极艾特肯盆地地体也是我们开展研究时非常重要的地质背景。

月球三大地体:风瀑洋克里普岩地块、高地斜长岩地体、南极-艾特肯盆地地体分布及特征

(图片来源:修改自Gillies et al., 2000)

2. 嫦娥六号样品有望揭开月背的神秘面纱

在此之前,科学家试图通过卫星遥感数据和数值模拟的方式来解译月球的二分性和三分地体成因,但由于月背样品的缺失,相关研究一直争议不断。而此次嫦娥六号着陆于月球背面的南极-艾特肯盆地,完成了人类首次从月球背面采样并顺利返回的壮举,为我们开展上述研究提供了绝佳的机遇。

为什么从南极-艾特肯盆地采样十分重要呢?因为它是月球上最大、最深也是最古老的盆地,它的直径有2500公里左右——差不多是从广州到北京的距离。这个撞击盆地的渗透深度达到100-120公里左右。因此,在这一盆地的形成过程中,撞击作用可以把月球深部的岩石样品挖掘并抛射到月球表面。所以在这个地方可能会采到其他地方采不到的月球深部样品,可能还会有古老的月球样品,此外月背的火山岩主要出露于这个盆地内部。

所以人类首次从月背南极-艾特肯盆地返回的月壤样品非常珍贵,具有十分重要的科研价值。

嫦娥六号采回来的月样长什么样?后续怎么对它进行研究?

同嫦娥五号一样,嫦娥六号也是采用钻取和铲取这两种方式进行月样采集,虽然两者在取样深度上有一定差异(钻取1.1米),但获取的都是月球最表层的物质,是月球土壤的一部分。

这些月壤颗粒非常细小,像在我们地球上抓的一把土一样,结构细微、成分复杂且类型多样。由于月壤来之不易,极其珍贵,传统的全岩消解法(即用化学试剂将样本全部溶解为溶液)并不是我们首选的研究手段,也为了针对同一份样品开展更多的研究,特别是一些稀有的物质,我们需要借助一些近无损的微区测试手段。例如,中国科学院地质与地球物理研究所团队在嫦娥五号样品中挑选了约3000颗玻璃珠,发现其中仅有3颗属于火山成因玻璃珠(即火山喷发时岩浆快速冷凝时形成的产物),其余均为由陨石或彗星撞击月表物质过程中形成的撞击成因玻璃珠。识别和分析此类物质就必须借助更加细致的测试手段。

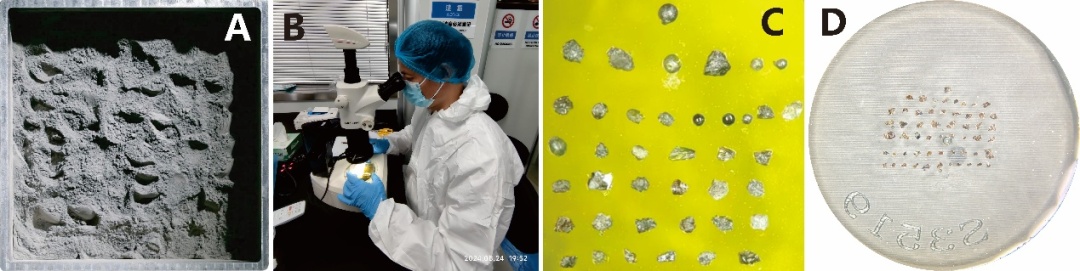

嫦娥六号样品及其前处理过程。(A)引自Li et al.,2024 National Science Review;(B)中国科学院广州地球化学研究所张彦强工程师在挑选月壤中的碎屑颗粒;(C)粘贴于双面胶上的单颗粒碎屑样品;(D)1英寸标准靶。

工作人员首先将较大的颗粒从粉末状的月壤中挑选出来,将其固定在双面胶上,然后灌注环氧树脂,再经过细致的打磨和抛光,最后制成1英寸的样品靶。

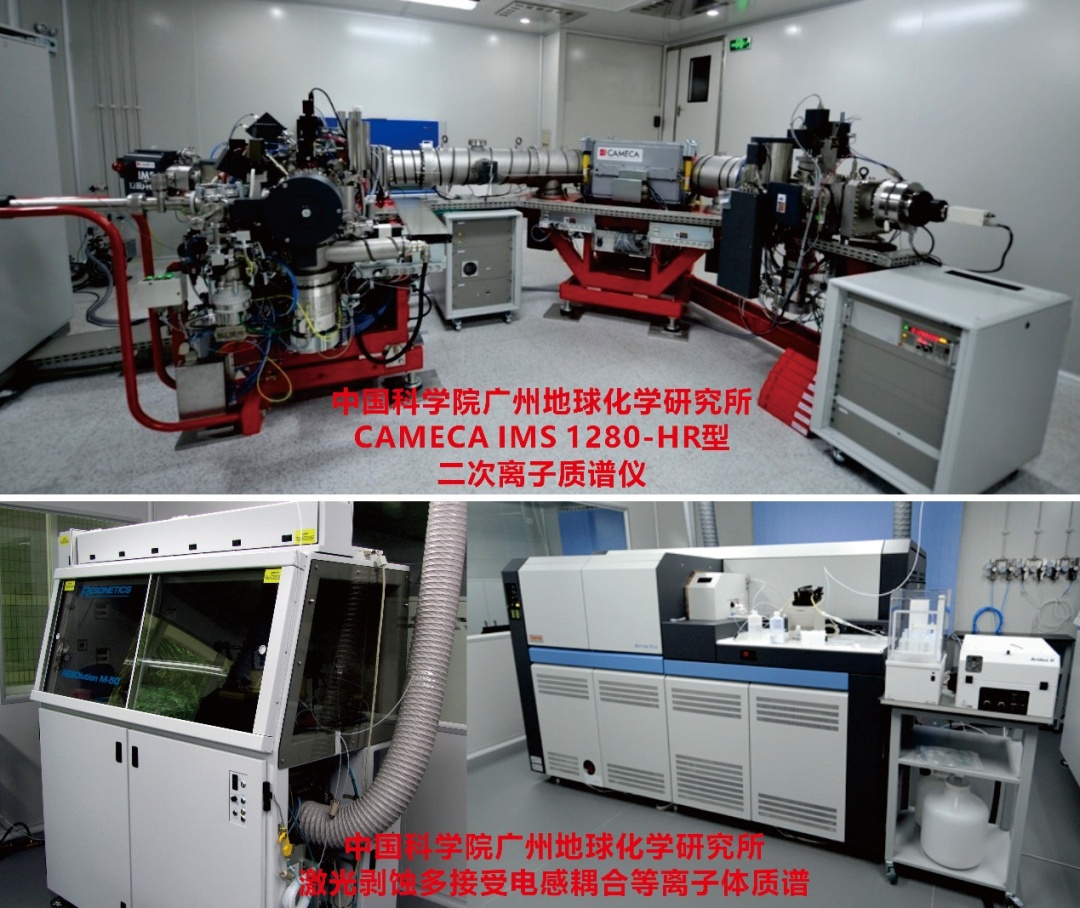

样品处理完成后,利用中国科学院广州地球化学研究所的两台大型仪器设备——二次离子质谱(SIMS)和激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICPMS)对样品进行Pb-Pb年代学,以及Rb-Sr和Sm-Nd同位素分析。通过定年工作可以了解样品形成于什么时代,就像人可以知道什么时候出生的一样,而同位素组成就如同人的基因一样,可以用于判别岩石是从哪里来的。

中国科学院广州地球化学研究所的二次离子质谱(SIMS)和激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱(LA-MC-ICPMS)

嫦娥六号样品告诉了我们什么?

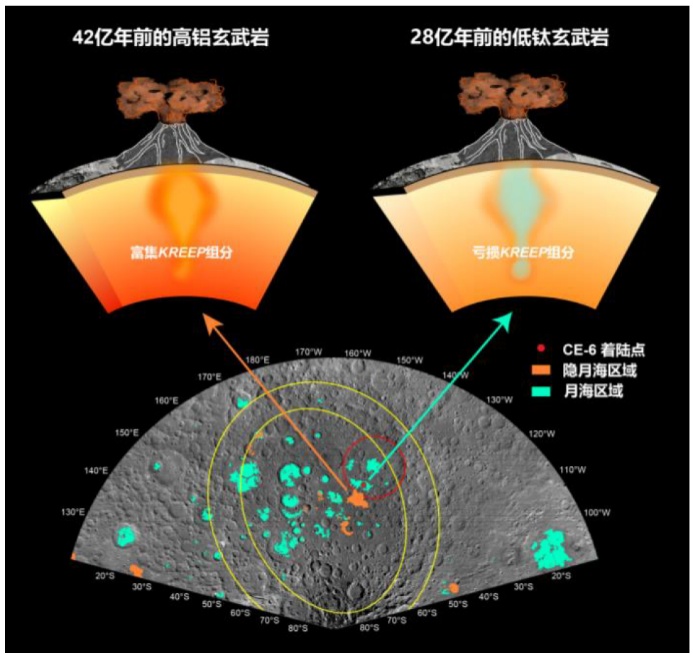

对嫦娥六号样品中的低钛玄武岩开展年代学分析,首次揭示了嫦娥六号着陆区的火山活动时间为28亿年,证实了月球背面和月球正面(嫦娥五号玄武岩的形成年龄为20亿年)同样存在年轻的(<30亿年)火山活动。在嫦娥6号着陆区还发现一套极低钛玄武岩,因未发现合适的定年矿物其形成年龄尚未能确定。此外,中国科学院地质与地球物理研究所团队还发现一颗高铝玄武岩颗粒,它形成于42亿年前,证明月背至少存在14亿年的火山活动历史。虽然高铝玄武岩的分布面积未知,但已有的资料表明,月背的火山活动的持续时间也是非常长的。

嫦娥六号样品揭示月背存在两期次的火山活动

(图片来源:引自张谦等,2024,科学通报)

同位素分析进一步显示,28亿年的低钛玄武岩岩浆来自于一个极度亏损克里普组分(KREEP,因富集元素钾(K)、稀土(REE)、磷(P)而得名,富含放射性生热元素,传统观点认为其能为月球持续的火山活动提供热源)的月幔源区。

传统观点认为月球背面火山作用少是因为月壳的厚度大,阻碍了岩浆上升到月表,但是这并不能解释为何在月壳厚度极薄的南极-艾特肯盆里内同样缺少月海玄武岩分布。我们认为,月球岩浆活动除了受月壳厚度影响以外,月幔源区的物质组成也是非常重要的控制因素。因为尽管南极-艾特肯盆地具有薄的月壳,但该盆地之下的月幔极度亏损且难熔,因而难以发生显著规模的熔融,这导致盆地内缺乏大规模的月海玄武岩喷发,这为月球正面与背面月海玄武岩分布的二分性提供了新的认识。

此外,本研究获得的低钛玄武岩年龄结合撞击坑统计分析还弥补了月球撞击历史研究在32~20亿年间缺乏样品标定的空白,更新了行星地质学领域广泛使用的撞击年代学曲线。新获取的撞击通量模型首次以样品年龄为约束,证明月球的撞击通量经过早期快速衰退后,在28亿年前已达到整体稳定的状态。

嫦娥六号样品开展集体攻关的启示

中国科学院广州地球化学研究所和中国科学院地质与地球物理研究所在同一时间领到了研究任务,采取“背靠背”的模式,各自独立开展相关研究,最终在同样高效的情况下,获得了一致的可靠数据,充分展示了中国科研工作者在原位微区定年、原位微区同位素示踪等方面的研究实力。

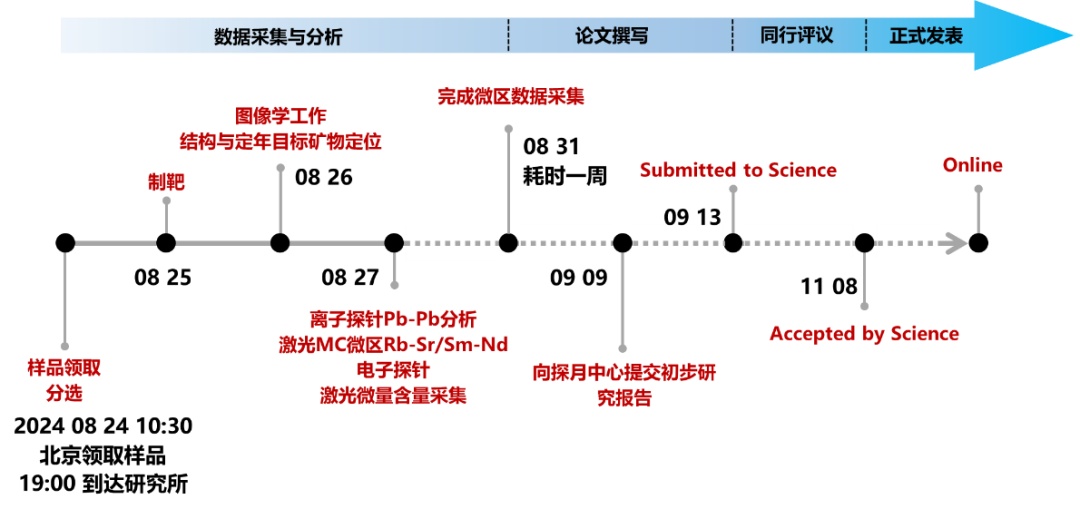

图14展示了广州团队在拿到样品以后大致的工作流程。样品于2024年8月24日上午10:30发放,到达广州地化所已是19:00,相关工作马上开始展开。8月25日完成样品前处理,8月26日进行图像学处理,找到目标分析对象。一周内完成所有微区的数据采集工作。9月9日,向国家航天局探月中心提交了一份研究报告,成为最终向国家领导人汇报的依据。北京团队和广州团队分别于9月7日和9月13日将研究成果投到了《自然(Nature)》和《科学(Science)》期刊。最终两篇研究论文均于11月15日在线发表。

中国科学院广州地球化学研究所嫦娥六号月样研究小组攻坚历程

从图14可以看到,嫦娥六号月样的攻关研究是一个在保质保量前提下跟时间赛跑的过程,充分体现了中国速度,也是中国科学家在实施有组织的科学活动方面的一次有益的尝试。

这些大家关心问题,徐义刚院士说...

Q1

通过对月壤的研究,有望实现在月球上种菜吗?

徐义刚:月球上无水,无大气,也没有生命,因此月壤和地球上的土壤有着本质的区别。月壤难以直接支持蔬菜种植。

Q2

土壤(月样)在从月球带回地球环境后,会发生什么变化吗?

徐义刚:由于地球和月球的环境差异巨大,比如地球有氧气、湿度大,因此月壤在地球环境中最显著的变化是化学氧化、物理结块甚至是局部水化。因此需要通过严格保存(如保存在真空环境或者惰性气体介质中)以最大限度地减少地球环境对月球样品的影响,从而确保地外样品研究结果的准确性。

Q3

这次月背采样对我国深空领域的探测有什么里程碑式的意义?对未来的探测方向有哪些启发?

徐义刚:嫦娥六号任务是中国深空探测从月球走向更远天体的关键跳板。其技术积累与科学成果将直接服务于未来的月球探测、火星采样、载人登月以及星际探测,同时通过国际合作与资源开发,为人类可持续深空探索提供“中国方案”。未来,中国将聚焦月球南极探测、小行星取样混合和防御、月球科研站建设以及火星取样返回等方向,构建“勘、采、用、驻”多维一体化的深空探测体系。

Q4

为什么美苏登月成功后的数十年中,世界上都没有新的探月项目呢?

徐义刚:探月的“低谷期”本质是政治动机、经济成本、技术风险与科学价值动态平衡的结果。其实,人类对月球的探索从未真正停止,只是在不同的时代背景下以不同形式呈现。伴随着对未知世界的好奇心、开发月球资源的渴望、以及大国战略竞争需求与日俱增,新一轮探月热潮正在到来,除了中国的嫦娥工程,国际上新的探月计划还包括美国的阿尔忒弥斯计划,印度探月计划(Chandrayaan),以及俄罗斯的LUNA计划等等。

作者简介:徐义刚

中国科学院广州地球化学研究所研究员。中国科学院院士、美国地质学会(GSA)会士、美国地球物理联合会(AGU)会士、国际地球化学学会/欧洲地球化学协会(GS/EAG)会士。现任国际大火成岩省委员会委员,国际大地测量和地球物理联合会(IUGG)中国委员会候任主席、中国矿物岩石地球化学学会监事长;国家自然科学基金委地学部专家咨询委员会委员,中国科学院学术委员会资源生态环境领域专门委员会委员,中国科学院学部道德建设委员会委员,国家航天局第一届嫦娥五号月样专家委员会委员、探月工程四期领域科学家;National Science Review、Global and Planetary Change、中国科学编委等。主要从事地幔岩石学、深地科学和行星科学研究。目前担任国家基金委重大研究计划《地球宜居性的深部驱动机制》指导专家组组长。在华北克拉通破坏、峨眉山大火成岩省柱、东亚大地幔楔以及嫦娥月样研究等方面取得创新认识。获国家自然科学奖二等奖两项、广东省科学技术突出贡献奖、李四光地质科学奖等。

本文经授权转载自科学大院(ID:kexuedayuan),如需二次转载请联系原作者。