“以前只想着一定要走出大山

现在才知道,能把脚扎进泥土里

才是真的了不起”

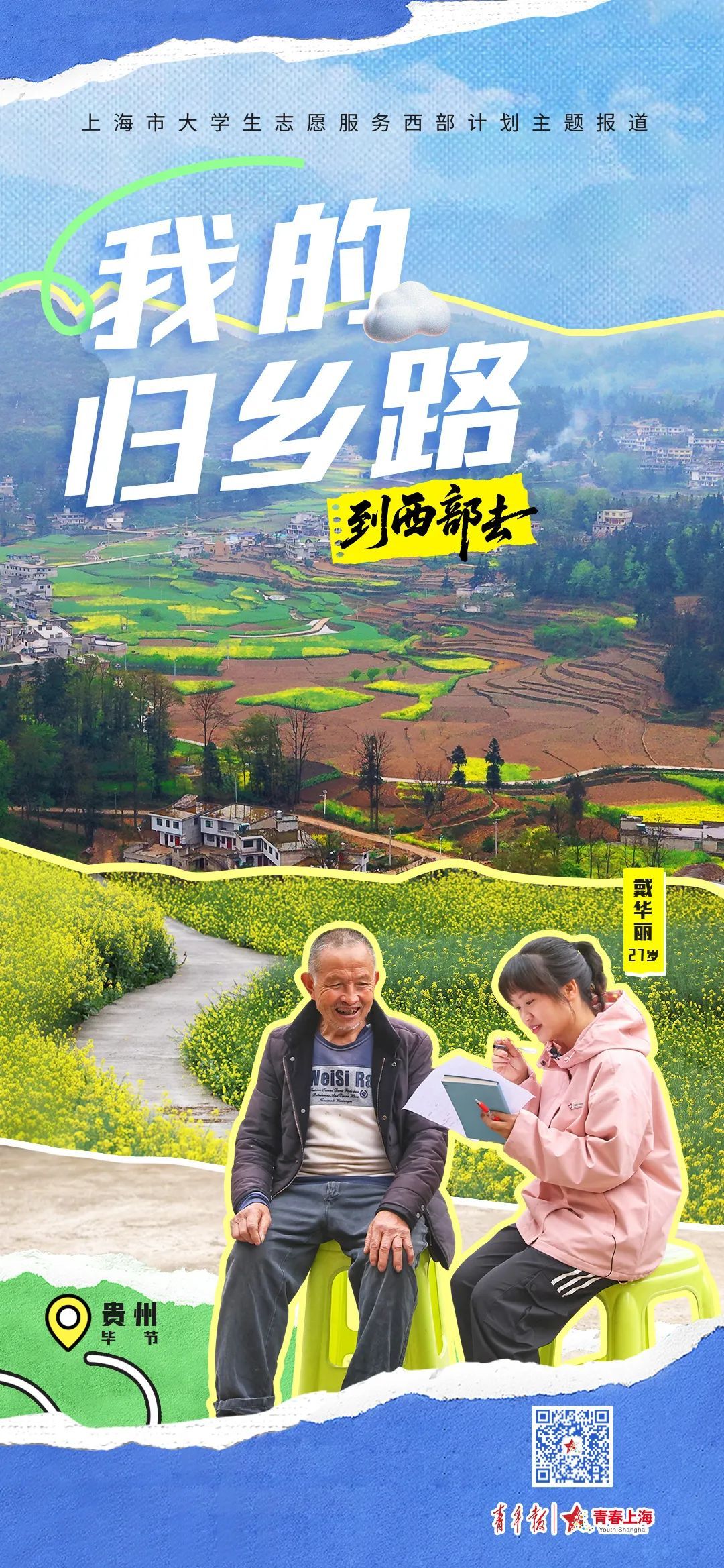

从大山里考到上海

又以西部计划志愿者身份回到家乡

服务满两年的贵州女孩戴华丽

最终选择扎根于大山

成为一名乡村基层工作者

2021年

戴华丽从上海应用技术大学毕业

两位学长学姐的朋友圈

成为了她人生的转折点

西藏的雪山、重庆的梯田

分享的西部计划志愿者生活

比任何风景都动人

她想起家乡绵延的大山

一眼望不到头的山路

只能种植玉米和土豆的贫瘠山田

最终改变了

留在上海先工作几年的人生规划

在西部计划志愿表上

郑重写下“贵州”两个字

于是,戴华丽以西部计划志愿者的身份

来到贵州省安顺市西秀区团区委报到

那天正好是她23岁生日

“西部计划就像是

给我的一份生日礼物”

初到团区委工作,这个年轻的姑娘为了显得更“老成”,把微信头像换成了中老年人偏爱的“花开富贵”。没多久,就在第一次团干部培训会上被“戳穿”了,面对台下70多位基层团干部,戴华丽不得不“网友奔现”。会后有团干部跑上来拉着她表示震惊:“你讲得这么专业,我一直以为你有四十几岁!”

她为忙碌的基层团干部独创了“集中办公法”——把大家召集到一起,提供插线板和热点,一对一现场指导解决问题,大大提高了工作效率,也让团干部们感受到了她的真诚与贴心。

在西秀区团区委负责基层团建工作的两年,戴华丽指导新建了7个团组织,发展了3700多名团员,也瘦了10斤。而让她自豪的不是这些数字,是数字背后自己的成长。

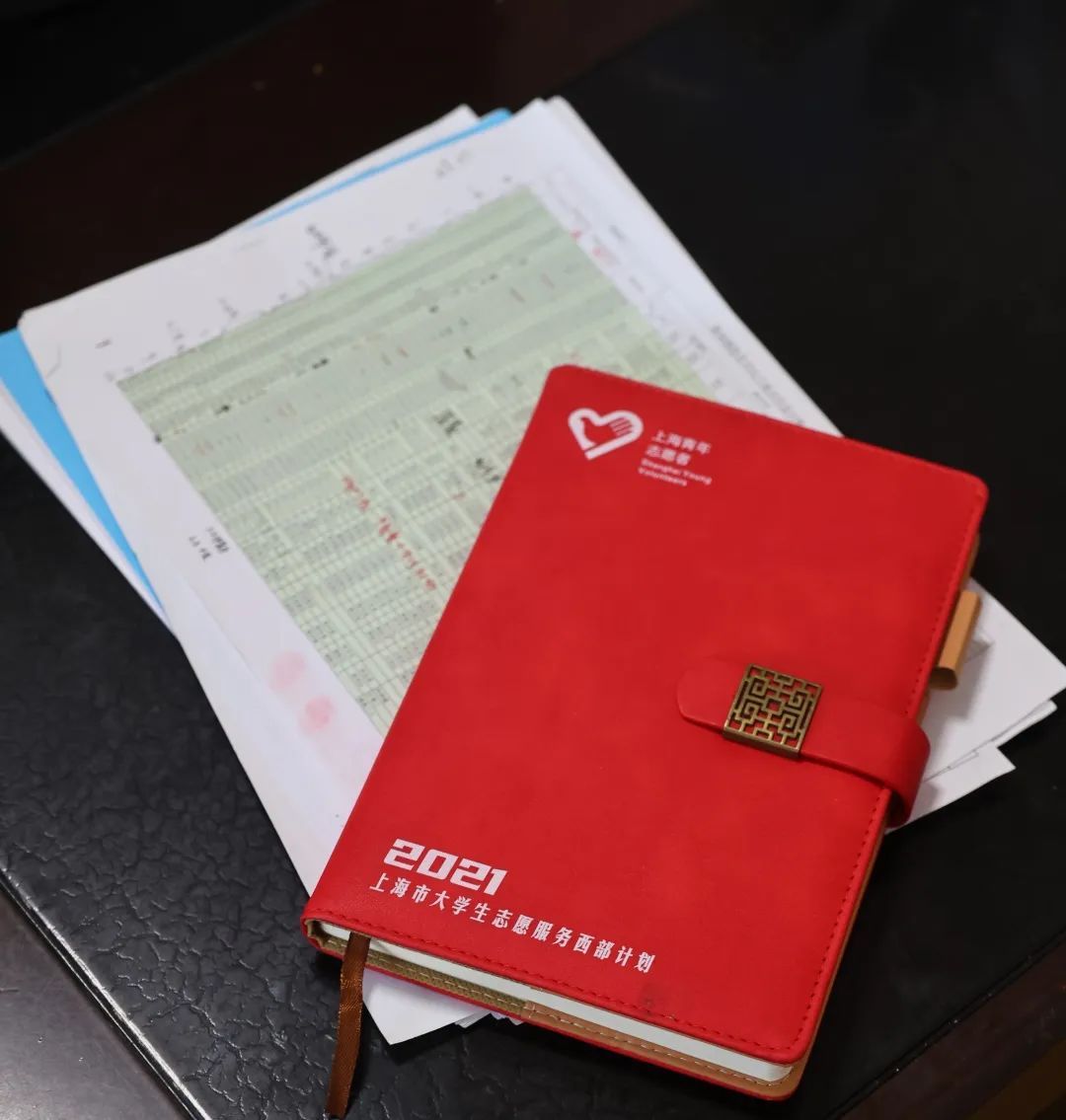

这本被戴华丽称为“宝册”的笔记本,记录着她这些年工作的点点滴滴。里面密密麻麻记着每家帮扶户的家庭情况:务工地点、孩子年级、联系方式……还有她用红笔标注的“工作小贴士”:说方言、先拉家常、多听少说。“这都是我参加西部计划那两年,和基层干部群众打交道时积累的经验。”

西部计划服务满两年后

戴华丽选择留在家乡

成为了贵州毕节市织金县

猫场镇政府的一名基层工作人员

“看到了外面的世界

但家乡还是我的根

我想留在这里

尽己所能地多帮助别人”

下乡帮扶是戴华丽最重要的一项工作。第一次下乡时,戴华丽饿得头昏眼花。当时对村里情况不了解,一早从镇上出来,走完村民家,也不知道村委可以自己做饭吃,就这样饿了一天。那之后她总在背包里装些饼干糖果,既是为了忙起来充饥,也可以分给帮扶户家的小朋友,拉近与村民的关系。

戴华丽还清楚地记得刚开始做帮扶工作,遇到不信任的村民,听到要算收入,不耐烦地摆手:“想写多少都可以。”她没有气馁,在村干部的帮助下请来了村里德高望重的杨方贵,与老人一唱一和,把政策掰开了揉碎了讲,终于让村民打开了话匣子。

猫场镇有28个村,她已经走过26个。谁也没想到,这个比自家孩子岁数都小的年轻大学生,回到村里,能坚持下来。

如今,戴华丽已经和村民非常熟悉

村民们都很喜欢和她聊天

刚上完家政培训课的帮扶户杨春艳

亲热地挽着戴华丽的手臂

问她:“这次能在我家吃饭不?”

杨春艳家81岁的奶奶贾志义

正坐在堂屋门口

颤巍巍地伸出手

皱纹里漾开笑意

“奶奶最近怎么样啊?身体可还好?”

戴华丽蹲下身

轻轻握住老人粗糙的手掌

也抬头笑

她仍记得第一次走访时

贾奶奶执意塞来的那个橘子

戴华丽心里想着

不能拿群众一针一线

但老人一片心意

实在不好意思拒绝

这之后,每次过来

老人都要往戴华丽怀里塞个橘子

杨方贵家院里,墙上还刷着标语“建设美丽乡村,共建幸福家园,提振精神气,建设新农村”,眼睛不好的老伴龙尚敏耳朵动了动:“是小戴吧?”杨方贵端着两张塑料小凳从里屋出来:“快坐快坐!”两位老人儿女都不在身边,戴华丽每次下乡都会来看看他们。

戴华丽的老家

是离现在工作地有100多公里的

毕节市纳雍县鬃岭镇铁厂村

曾经到镇上要走三四个小时的山路

如今已变成平整的水泥路

沿着蜿蜒的山路向上

就能来到爷爷的老宅

左边一棵松树,右边一棵樱花树

往田里去还种着一圈杜鹃花

老屋放着几张小板凳,凳面被磨得发亮。“那时候村里没有小学,爷爷就自己拿着这几个小板凳,当上了老师,教村里孩子念字。我第一次听说这个故事,就觉得爷爷好伟大。”后来村里建了小学,爷爷挑着板凳走进了新教室,成了铁厂村小学的第一任校长,直到退休。

父亲戴青荣是铁厂村的村支书。戴华丽记得大学时,不太熟悉电脑的父亲半夜打长途过来,让她帮忙做表格。没想到,一转眼自己也走上了父亲的路。三代人的接力,在青山间留下注脚。

戴华丽说自己是听红歌长大的,一直对革命年代饱含崇敬之情。“我们处于和平年代,有机会投身西部,扎根基层,未尝不是另一种身心的革命和蜕变。”

每次看到戴华丽

沙坝村的85后民生监督员罗斌

都会说她“真像我们农村姑娘”

戴华丽听了就笑

她知道这是对她最大的肯定

如今站在这里,她能够说出每家每户的变化——孙忠义当上了护林员,每月多了800元收入,今年天气好,新种的樱桃应该收成不错;杨春艳干上了公益保洁员,还在参加村里的家政培训课;村里的路通了之后,去贵阳不用走一个小时山路再倒公交,几十年没出过村的杨方贵可以去省城看看,一天就能往返……

家乡也一样。戴华丽记得小时候走山路去镇上,雨天一脚泥浆,晴天一身灰土。起雾的时候像人间仙境,很美,但也真的很难走。

如今,景色还是一样美,路却好走多了。硬化路通到每家每户,自来水接进灶头。当年需要爬上山崖举起手机才能搜到信号,现在连最偏远的院落都信号满格。曾经有部摩托车就是大件事的村里,不少人家都开上了小轿车。

戴华丽还小的时候,村里的年轻人都往外跑,只剩下老人带着孩子。如今的村委办公室里,父亲指着新来的两个大学生说:“就像看见当年回来的你。”杨春艳也偷偷告诉戴华丽,在上海新华医院规培的大儿子给家里发微信:“完成学业后回来做医生。”

她曾经很想离开故乡的大山

上高中时考了六盘水的学校

2000人里录取400个

她考上了

欢天喜地地坐上大巴

第一次走出了毕节市

在颠簸的山路上吐得昏天黑地

下了车还是满心欢喜

19岁那年

她攥着上海应用技术大学的录取通知书

坐上了人生第一趟飞机

看到上海,才知道

“原来没有山的世界是这样的”

如今,戴华丽回到家乡建设已有4年

曾经觉得走出大山的路那么长

如今走回这条路

戴华丽忽然明白

最美的风景不在山的另一边

而在他们亲手改变的故乡

记者手记

路宽了,年轻人就愿意回来了

去贵州采访,你会见识到什么是山路。无穷无尽的弯道,从一座山绕到另一座山。从贵阳到戴华丽的家乡铁厂村,开车要3个多小时,到她工作的猫场镇,要近2个小时。这还是通了公路、硬化了村路的情况下。很难想象,曾经靠人的双脚翻越这座座大山,是有多么艰难。

到贵州采访,你也会意识到什么是变化。沙坝村的村支书徐勇在这个有485户1850人的村里驻守了10年,他告诉记者,村里从泥路换成了硬化路,引水工程让农户家家都有了自来水。走进村里,漫山遍野的油菜花,2500亩的樱桃树和1000亩的蜂糖李,覆盖了每家每户,光果树每年就能让户均收入增加2万元以上。他说,下一步还想大力发展乡村旅游。更偏僻的铁厂村里也在规划发展新产业,新栽种的椴木香菇已经开出小伞。

曾经让戴华丽拼命想走出去的路,如今被越走越宽。路宽了,年轻人也就愿意回来了。徐勇评价戴华丽,虽然年轻但工作能力很强。总说戴华丽是个“农村丫头”的罗斌说他很佩服这个小丫头,因为肯下来走访,接地气能吃苦,“沟通电话经常会打一个小时。”

他们希望,选择了这条归乡路的戴华丽,能成为其他年轻人的榜样。

作者:青年报·青春上海记者 刘晶晶

图片、视频:青年报·青春上海记者 徐易飞、施培琦

制图:贾英华