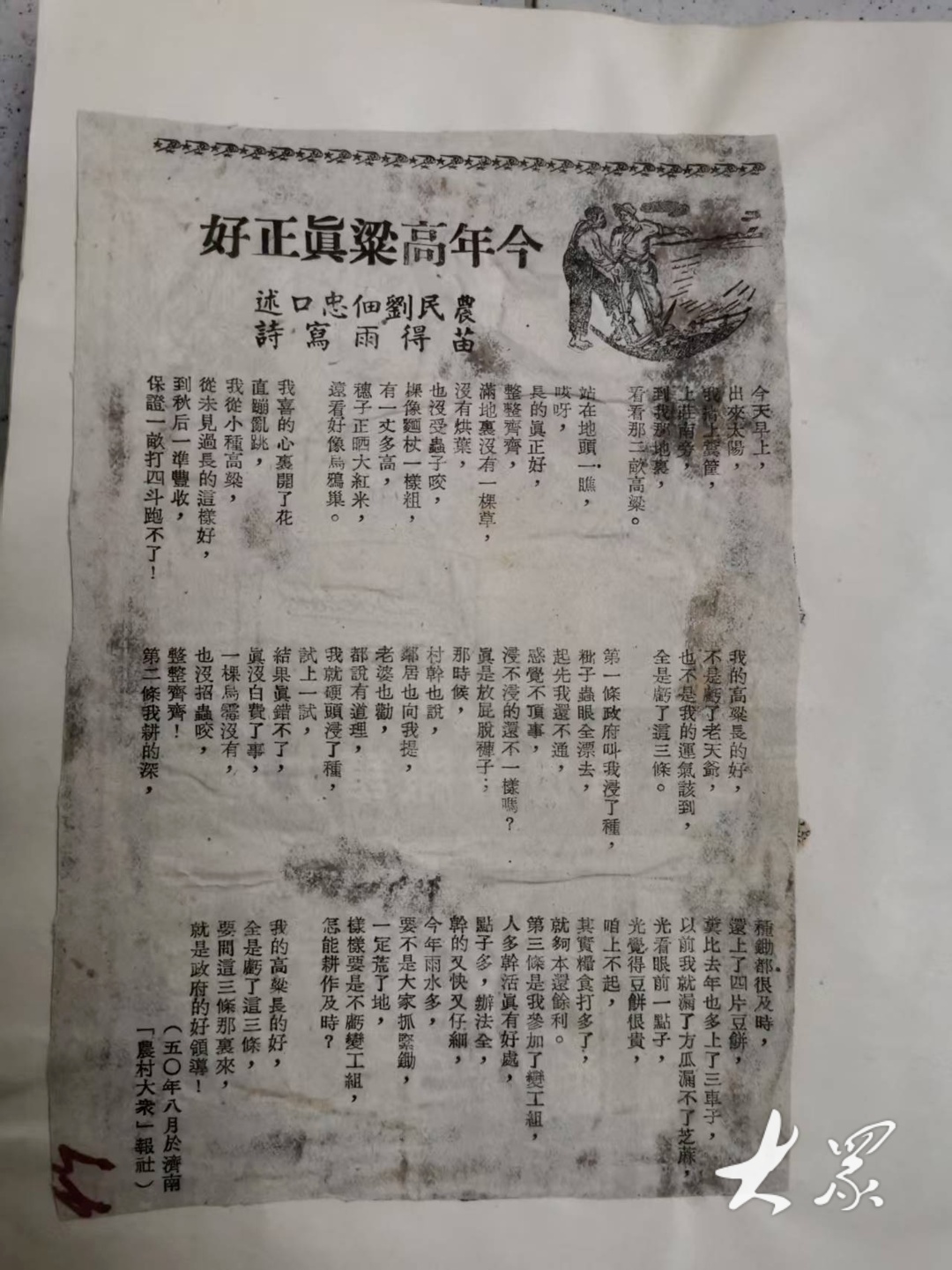

近几日,忙着搬家的苗长水再次翻出父亲苗得雨的笔记本,里面平整粘贴着苗得雨在《农村大众》刊发的作品剪报,有1950年8月发布的,1951年4月发布的……一张张,一本本,那些剪报是回忆,也是见证。

“父亲在日记里也清楚写下了《农村大众》工作的日常,能成为这样一个团体的重要一员,我们为他骄傲。”苗长水说。在他的记忆里,一支笔,一张稿纸,父亲伏案写作,是最常见的场景。

苗长水。

“父亲热爱文学,一生都在创作。” 苗长水说,他的父亲出生于山东省临沂市沂南县苗家庄一个农民家庭,少年时期便展露文学才华,12岁开始创作反映抗日根据地农村斗争生活的诗歌,因创作了许多广为流传的诗歌作品,被称为“解放区的孩子诗人”。

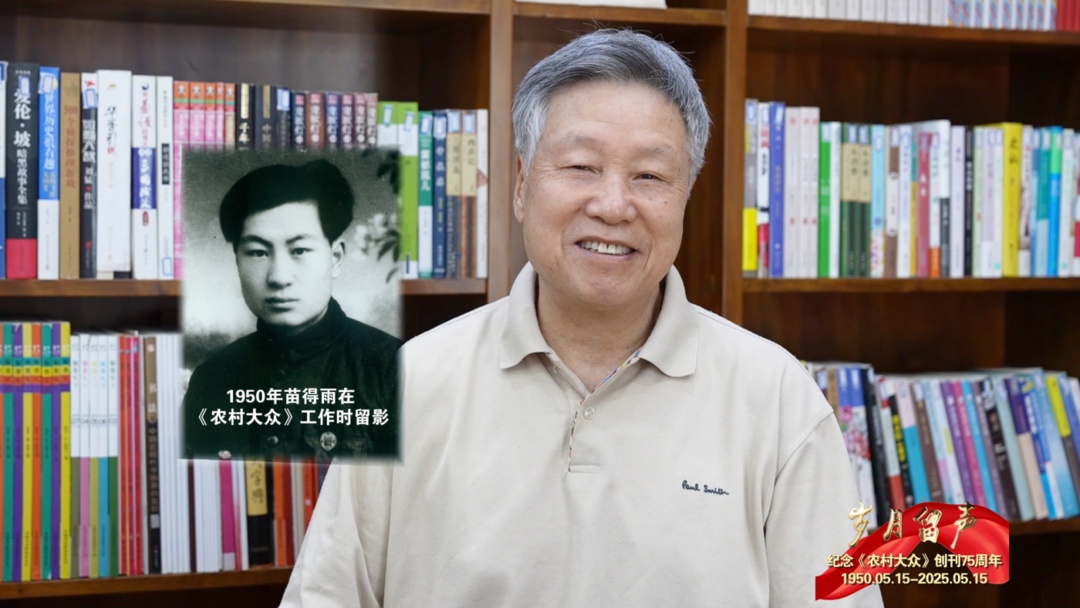

1950年,18岁的苗得雨与农村大众报结缘,参与这份农村报的创刊工作,创刊后先任通联,后任记者。他一边工作一边创作,创作的反映现实生活和新闻相配合的诗歌在农村大众报上也时有刊发。苗长水说,他的父亲虽然只在农村大众报工作了一年,但是这段经历却令他难忘。

苗得雨长得帅气,经常被他人称赞“一表人才”,但在苗长水的印象中却是一身“土气”,更多的是诗歌作品“土”,“土得纯粹,土得有味道”。

苗长水与父亲苗得雨。

苗得雨出生在沂蒙山,在那里走上了革命道路,开始了写作生涯,沂蒙山是他取之不尽的创作源泉,创作的《家乡歌》《沂蒙春》《醉人的泥土气息》等一系列诗歌,是中国乡土文学与儿童文学创作的重要代表。他把目光聚焦于家乡的山水风光,淳朴民风上,用毕生创作诠释了“艺术的生命在于扎根人民”的真谛,其作品至今仍闪耀着历久弥新的文学光芒。

“父亲对写作很执着,要是在报纸上发表了作品,会打电话给我们分享喜讯。他一直努力地创作,直到生命最后一刻。”苗长水说。多年来,父亲一直保持着用纸稿写作习惯,将作品写在纸上,再请家人帮忙腾到电脑上,因为要时常麻烦家人,他会将最爱吃的水饺和鸡蛋送去,这两个食物里寄托着他对沂蒙山的情怀。

苗得雨1950年在《农村大众》发布作品的剪报。

与父亲一样,苗长水同样热爱写作,是一级作家,曾任山东省作家协会副主席。著有中短篇小说集《犁越芳冢》《染坊之子》,长篇小说《超越攻击》等,曾获全国优秀中篇小说奖、《十月》文学奖,1992年获庄重文文学奖,2002年获冯牧文学奖。《染坊之子》《御花园》等作品被译为英文、法文出版,走出国门,抵达新的阅读领域。

“父母在我开始小说写作后,给我提供了许多宝贵的生活细节。”在创作摸索期,苗长水选择了一条适合自己的文学道路——沂蒙山革命历史题材小说。1953年3月,苗长水出生在沂蒙山,童年记忆的滋养和沂蒙文化的浸润让苗长水的生命充满爱的力量,也照亮了他的写作生活,他用细腻绵密的情思和舒缓平静的笔调建构出精神灵魂的栖居地,吟诵着沂蒙山那一方水土下的人性人情美。

苗长水和父亲都是著名作家,但父亲还是老报人。2010年,农村大众报创刊60周年时,苗得雨衷心祝愿这份报纸能永远年轻,永远果茂枝繁,今年是创刊75周年,苗长水评价农村大众报:版面设计丰富,报道的内容很适合农村读者。“希望农村大众报老一代人的质朴精神,能够永远发扬光大下去,也祝福农村大众报能越办越好。”苗长水衷心祝愿道。

(大众新闻·农村大众记者 张婷)