作者:杨正行

在自然界中,豆科植物与根瘤菌的“合作”堪称典范——植物为根瘤菌提供住所(根瘤器官)和食物(光合产物),而根瘤菌则发挥“固氮工厂”的作用,将空气中植物无法直接利用的氮气(N₂)转化为可吸收的铵态氮(NH₄⁺)。这种共生关系不仅高效环保,还能减少植物生长对化学氮肥的依赖,对可持续农业发展意义重大。

前期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛团队的研究发现,植物进化出巧妙的感知系统,通过识别不同长度的几丁质壳聚糖精准区分共生微生物和病原微生物。更精妙的是,植物体内存在一套时空特异的“免疫抑制”系统,它能在共生菌侵染植物细胞时,精准调控免疫反应强度,既避免过强免疫反应对共生过程的阻碍,又确保植物整体组织的免疫防御能力不受损。该系统是豆科植物既“热情招待”根瘤菌,又能抵抗病原微生物侵害的保障。它是如何做到的?

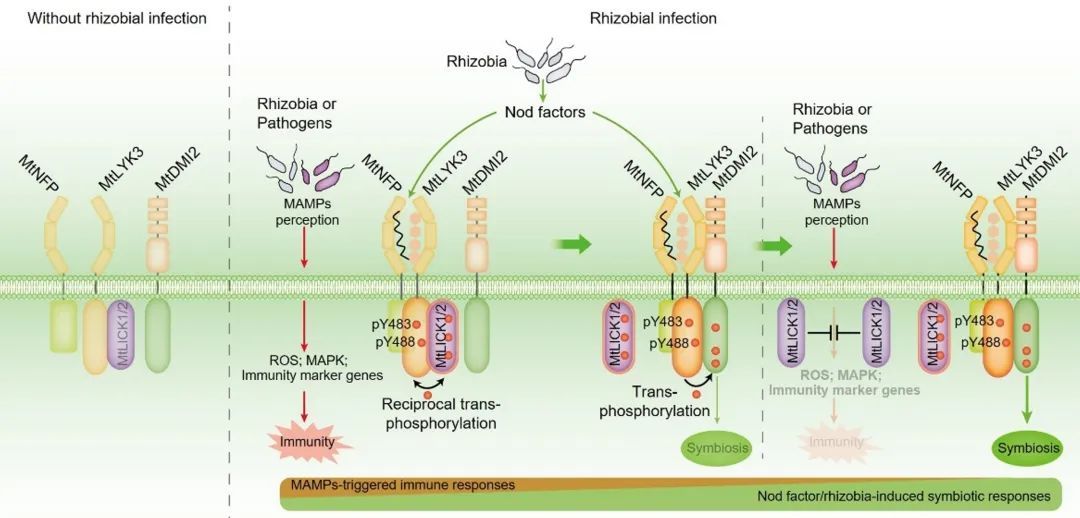

北京时间5月6日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛团队揭开了植物“免疫抑制”系统谜题的关键部分。研究发现,豆科植物具有一套巧妙的“信号识别系统”,能够精准辨别根瘤菌。当根瘤菌靠近时,会分泌一种名为“结瘤因子”的信号分子。植物细胞表面的受体蛋白MtNFP和MtLYK3能够识别这一信号,其中只有MtLYK3具备“激活开关”(激酶活性)的功能。

那么,信号如何在植物细胞内传递?研究团队发现,细胞质内的类受体激酶蛋白MtLICK1/2扮演了关键角色。它能与MtLYK3“握手”(蛋白之间的相互作用),并通过相互磷酸化激活共生信号通路,最终促使植物形成根瘤器官,允许根瘤菌进入植物细胞共生固氮。

MtLICK1/2 在豆科植物与根瘤菌共生信号转导和免疫调控中的双重功能

该项研究不仅解答了豆科植物如何与根瘤菌“友好相处”而又不失警惕的科学问题,还为农业绿色发展带来了新希望。目前,大豆、花生等豆科植物能天然固氮,但水稻、小麦等主粮作物不具备这种能力,生产上依赖大量氮肥。如果科学家能在其他作物中“安装”类似的共生系统,未来或许能让粮食作物也实现“自给自足”,大幅减少化肥使用,推动绿色农业高质量发展。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组长期致力于植物-微生物共生的机制和应用研究:颠覆菌根“糖”营养的传统理论,建立以脂肪酸为核心的营养交换和调控的共生新理论;发现菌根因子受体和信号转导新机制,开辟植物识别“敌友”微生物的交叉新领域;揭示豆科植物结瘤固氮的新机制并应用于农业生产,提出农业有益微生物的应用线路图。研究成果先后入选2017和2021年中国农业科学重大进展,2021年Cell Press中国区年度论文,多项成果成为领域奠基性工作。

来源:中国科学院分子植物科学卓越创新中心