地铁站遭遇共享单车“潮汐式淤积”,如何破解?

在黄浦区的小南门地铁站,这一治理顽疾已经困扰多年。今年,在区城管执法局、小东门街道等多方合力下,历经“被动整治—精准破题—长效攻坚”三阶段探索,这一“硬骨头”终于化解,并在长效治理上逐步构建起了共治共享治理的格局。

整治困局:多方联动缺抓手,治标难治本

小南门地铁站作为该街道辖区唯一的地铁站,距离滨江沿线企业距离约为1公里,企业职工每日大量的通勤需求、有限的城区公共空间负载、共享单车企业间的无序竞争等因素共同造成了地铁站周边——各商务楼宇周边的单车潮汐式无序停放、超量淤积现象,破坏街面秩序,形成安全隐患。

“以前早晚高峰时,小南门地铁站出入口都被共享单车围得里三层外三层,走都走不进去。”每天上下班都要从小南门地铁站3号口进出站去乘9号线的孙女士,对举步维艰的“车海”围堵,满腹怨言。

了解到市民的不便后,街道也不断强化日常巡查,及时增派支援力量对共享单车淤积路段的车辆进行排列整理,联动交警部门对地铁站周边残疾车违规运营开展常态化集中整治。

但是,与共享单车公司之间的沟通屏障、整治抓手的缺失造成数据不透明,形成“信息壁垒”,清运响应滞后等一系列原因,导致共享单车“边清边投”、缺乏源头管控约束,“整治回潮”、单车淤积问题始终未能根治。

精准施策: 党建统筹强机制,疏堵见实效

为扭转一直较被动的整治困局,在区城管执法局的指导下,小东门街道主动建立“三向穿透”的治理体系,实现破壁清障、靶向施治。

一方面,通过力量穿透聚合力。发挥党建引领作用,召集居民区、微联会、城运工作站、地铁小南门站、上海移动以及律师代表以“微论坛”的形式开展“三跨”问题协商讨论,整合街区资源形成多元力量共同破解跨界难题,实现基层治理效能与居民满意度“双提升”。

另一方面,通过数据穿透找症结。对单车潮汐式乱象重点路段、点位开展排摸,明确治理重点,梳理症结规律。对高峰时段全域共享单车数量进行统计,明确整体数量,计算空间承载量,量化各项治理底线。锁定重点路段,核定承载容量,摸清单车底数,通过系统性数据采集与分析,实现治理对象清晰化、问题症结可视化。

此外,还通过机制穿透破壁垒。在区城管执法局的专业指导与帮助下,与共享单车公司建立快速清运机制,由街道城运中心巡查吹哨,共享单车公司落实处置,做到巡查发现快响应、企业处置快到位、整改反馈快闭环。根据机制运行情况统计企业清运闭环处置率,在与区城管局的协同合作中不断完善快速清运机制的运行效率,落实共享单车公司主体责任。

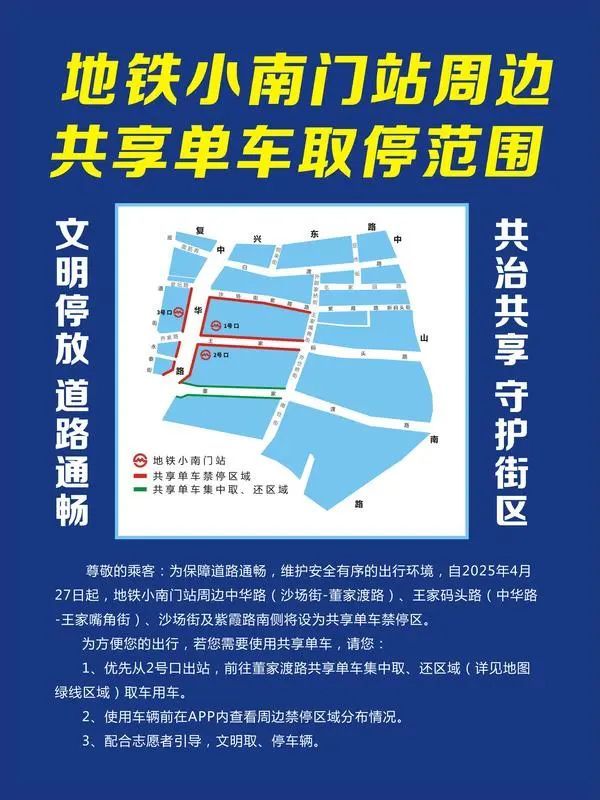

空间重构:红线管控强约束,源头防回潮

在区城管执法局决策、区司法局指导下,聚焦“疏堵结合、源头管控”,启动禁停区设立攻坚行动。划设禁停区,4月27日起,将中华路(沙场街-董家渡路)、王家码头路(王家嘴角街-中华路)、沙场街以及紫霞路南侧设为电子围栏禁停区,同步推进3米以下上街沿白线区域清除,释放通行空间,还路于民。扩容承载区,在董家渡路(中华路-外仓桥街)设立集中取车、停车区域,通过集约式管理推动企业责任落实与市民规范停放形成良性互动。

同时,街道也积极向商务楼宇发放《文明通勤倡议书》,明确标注禁停区范围及实施时间,倡导企业职工提前做好早晚通行规划,文明停放车辆;协调小南门地铁站在3个出站口设置禁停公告展架,在2个出站闸机口张贴提示墙贴,站内广播循环播放语音提示;组织综合执法队、综合网格工作站、居民区以及街区志愿者组成早晚高峰值守小组,在禁停区实施后驻守地铁口、路口、沿线,开展秩序维护、宣传引导;协调共享单车公司提前调配清运力量,保障董家渡路早高峰车辆充足、晚高峰清运及时,满足动态调度要求,保证“禁停区管得住、承载区供得上。”

目前,从效果来看,企业无序投放行为减少,单车淤积问题得到有效缓解,早高峰期间王家码头路、中华路两侧人行道畅通,市民通行空间显著改善。

接下来,在区城管执法局的指导下,街道将保持管理力度,协调各方维护好地铁站周边街面秩序,同时探索推动开通社区巴士公交路线,从源头解决白领出行“最后一公里”问题,全力保障南外滩区域安全有序的通勤环境。

记者 / 王月华

编辑 / 黄骞文

图片 / 区城管执法局

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 走基层|黄河路网红美食人气火爆,油烟扰民投诉却几乎为0,怎么做到的?

2. 全天候值守,守好“安全线”!黄浦消防五一假期这样过