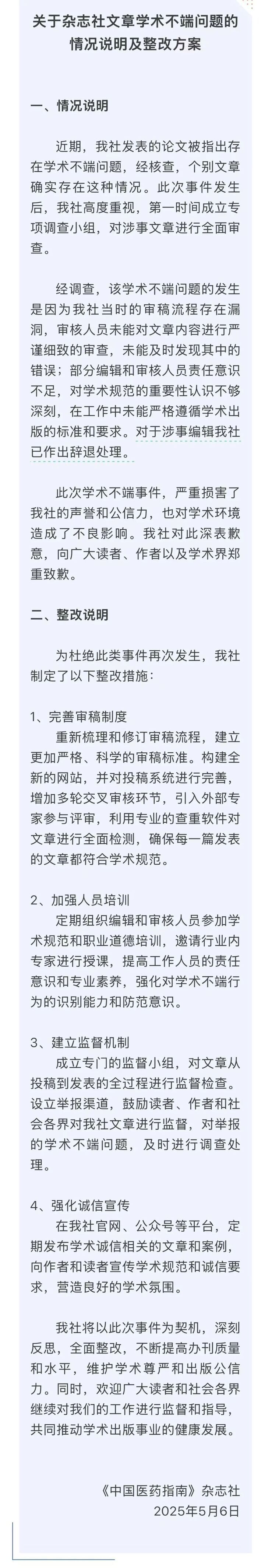

最近,一篇名为《针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的情绪和生活质量临床应用效果》的医学论文,在网上引发广泛关注。论文中称“选取了子宫肌瘤患者80例,对照组患者中,男27例,女13例,观察组患者中,男28例,女12例”。论文很离谱,回应来得也快。论文作者因学术不端,被所在单位山东大学齐鲁医院给予记过处分、降级等处理。在更多类似的“性别乌龙”论文被检索曝光后,就在刚刚,刊发其中2篇论文的《中国医药指南》发表声明致歉,并辞退了涉事编辑。

网友盯着论文里“男性确诊高危产妇”不放,不是因为“黑色幽默”,而是因为它们破坏了医患信任。网友关切有下文,这是好事。但疑问并未消除。普通人就能看出来的常识性错误,却在多个环节畅通无阻,最终成为印在权威期刊上的“医学成果”。面对如此荒诞的学术闹剧,人们不禁要问:这样的论文如何写成?如何刊发?还有没有“漏网之鱼”?这“灵魂三问”,值得我们说道说道。

第一问,违背医学常识的论文如何写成?妇科专业的医务工作者,难道不知子宫肌瘤是女性专属疾病?这种说法任谁都不会相信。就算作者学术不端编造数据,正常来讲也不会编造男性病例数据。如此看来,只有一种可能:不加甄选地“拿来主义”,以致出现“性别乌龙”的错误。部分医护人员将论文写作异化为“填空题”,把临床数据替换成随机数字,将医学逻辑简化为模板套用。基础不牢,地动山摇。研究方法、病例数据都能编造,论文还有可信度和科研价值吗?说到底,一些论文根本就是应付职称考核用的,是凑数的,这类论文,本不该出现。

第二问,漏洞百出的论文如何刊发?期刊审稿机制形同虚设才是最可怕的现实。三审三校制度本该是过滤学术垃圾的核心防线,如今却演变成“睁眼瞎”的过场表演。某些审稿专家对基础错误视而不见,将同行评议异化为“互不拆台”的默契交易;期刊编辑部追求发文数量,把质量把控让位于经济效益。更有个别机构明码标价售卖版面,构建起“给钱就发”的灰色产业链。一旦学术尊严让位于利益交换,医学期刊的“守门人”角色自然土崩瓦解。

第三问,学术不端的论文还有没有“漏网之鱼”?山东大学齐鲁医院是综合性三甲医院,头部医疗机构的工作人员尚且如此,谁能保证设备落后、监管松散的低级别医疗机构,就是一方净土?细思极恐的是,妇科病出现男患者,因违背常识易被识破。但在心血管疾病、罕见肿瘤等专业壁垒高、数据复杂度强的领域,又有多少虚构的“突破性成果”正混迹于学术殿堂?假如论文作者用晦涩术语编织谎言,用统计学工具粉饰数据,普通读者乃至审稿专家都可能成为“学术魔术”的蒙蔽对象。

网友盯着 “妇科论文里的男患者”不放,说白了是期待论文外的“顽疾”能够得到根治。杜绝这类问题,需要刀刃向内的改革勇气。比如,卫生主管部门能否建立医学论文回溯审查机制,对已发表成果开展动态核查?学术期刊如何压实编辑责任,以追责制度倒逼规范意识?更重要的是,要深化人才评价改革,将临床疗效、患者满意度纳入考核体系,打破“以论文论英雄”的畸形导向,让论文回归科研本质,让医生专注救人使命。(袁媛)