晨雾中,第一缕阳光穿透薄雾,洒在放生桥斑驳的石板上。河水泛着微光,乌篷船轻轻摇晃,船娘哼着古老的调子,将一筐新鲜的莲藕搬上岸。不远处,新出炉的鲜肉月饼香气四溢,与茶楼飘出的龙井清香交织。这是上海的江南,既不是苏州园林的精致,也非杭州西湖的婉约,而是一种独特的“沪派“气质——在水乡的肌理中,生长出大都市的呼吸节奏。

上海从来不是江南的边角料,而是这片水网交织的土地上,一颗璀璨的明珠。人们常说“江南好,风景旧曾谙”,却少有人细究,上海的江南何以与众不同?当苏州用园林诉说士大夫的隐逸,杭州以湖山演绎文人雅集,上海却将江南的魂,化入市井的烟火,融进江海的胸怀。

这里的江南,是黄浦江潮水拍打外滩的韵律,是石库门里飘出的油墩子香气,是古镇白墙黛瓦间突然闯入的当代美术馆。它不刻意怀旧,却在每一个转身处,让你遇见江南最生动的表情。

水的记忆:冈身线到“六域八脉”

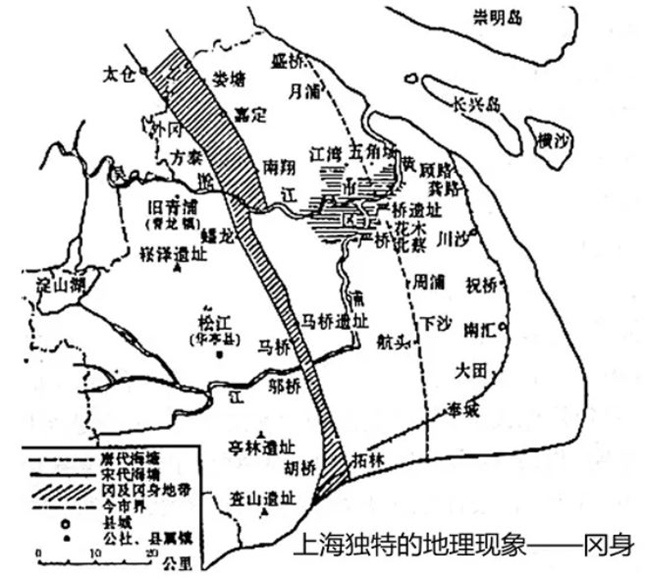

六千年前,海水逐渐退去,留下一条蜿蜒的冈身线——这是自然为上海刻下的第一道江南印记。冈身以东,是“高乡“,先民煮海为盐,棉田如雪;冈身以西,是“低乡“,塘浦圩田,稻浪千重。这条看不见的线,划出了上海最早的江南图景:一半是海的壮阔,一半是水的温柔。

上海独特的地理现象——冈身

水,是上海江南的母语。黄浦江、吴淞江、淀山湖、滴水湖……它们不是风景的点缀,而是城市的血脉。《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》将这片水网概括为“六域八脉”——湖沼荡田、曲水泾浜、河口沙岛、滨海港塘、泾河低地、九峰三泖,每一种水域都孕育着独特的生命形态。

上海乡村风貌空间结构图

最动人的,莫过于那些与水共生的镇集村落。河道两侧,明清老宅的骑楼伸出水面,仿佛建筑也在饮水;市河上,石桥弯如新月,桥洞下穿行着运送菱角的小船;古刹旁,放生池里的锦鲤已经习惯了游人的目光。这些水系不是被观赏的对象,而是生活的一部分——阿婆在河边浣衣,孩童在码头嬉水,茶客在临窗的位置看船来船往。这种人与水的亲密,让上海的江南少了些刻意经营的雅致,多了份浑然天成的生动。

时间的层积:“二陆“读书台到摩登水乡

西晋年间,小昆山上的读书台,陆机、陆云兄弟在此写下《文赋》与《平复帖》。那时,上海的前身华亭,已是江南文化的坐标之一。唐太宗亲撰《陆机传》,元代的赵孟頫在松江授艺,明代的董其昌开创华亭画派——这些文化高峰,都在今天的上海地域内崛起。历史不是书本上的铅字,而是渗透在街巷肌理中的记忆:醉白池里赵孟頫的碑刻,松江老城的明代影壁,真如寺大殿的元代木构,都在诉说着江南文脉的绵长。

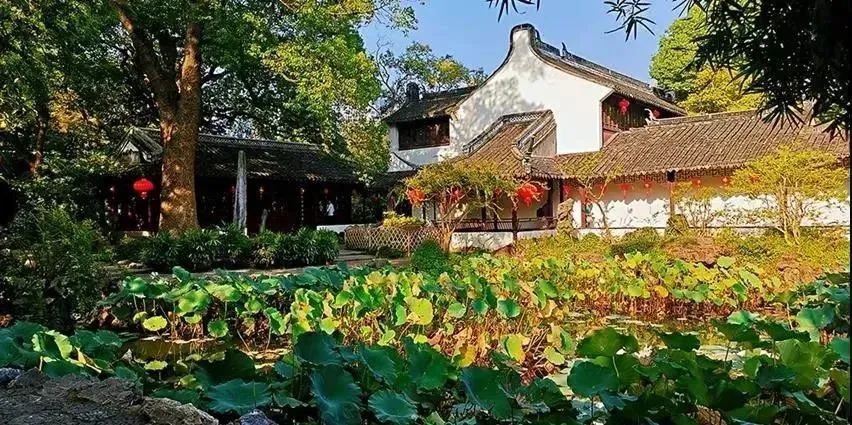

醉白池内古木葱茏,亭台密布,古迹甚多

但上海的江南从不沉溺于过去。古老的河道被重新梳理,粉墙黛瓦的老宅里住进了数字游民;废弃的粮仓变身艺术空间,当代装置与明代石桥对话。这种新旧交融,形成了独特的“摩登水乡”美学:巨型盘扣龙船可以航行在现代商业街区,清代云肩与数字艺术同台展出;博物馆的屋顶花园上,江南丝竹与天际线交响。

这种时间的层积感,让上海的江南既有古韵,又有朝气。清晨,你在罗店古镇的廊下喝一碗豆腐花;午后,在徐汇滨江的步道看黄浦江上的货轮;傍晚,到思南公馆的老洋房听一场评弹。一日之间,穿越千年,却毫无违和——因为上海早已将江南的基因,编织进都市的经纬。

罗店古镇

生活的艺术:“水八仙“到屋顶花园

江南的韵味,最终落在日常。上海人吃“水八仙”——茭白、莲藕、水芹、芡实、慈姑、荸荠、莼菜、菱角,这些水生植物是季节的密码。春天吃马兰头拌香干,夏天喝冰镇绿豆汤,秋天拆蟹粉小笼,冬天煨一砂锅腌笃鲜——这些时令饮食不是刻意复古,而是自然而然的味觉记忆。就连年轻人追捧的奶茶,也会加入酒酿圆子、桂花冻这些江南元素,让传统在现代味蕾上重生。

上海家家户户都吃的腌笃鲜

建筑空间里,江南的情结同样鲜活。老式里弄的阳台上,总有一两盆修剪得当的盆景;高端酒店的庭院,借鉴了江南园林的“移步换景”;写字楼的空中花园,用太湖石营造微型山水。最妙的是那些不经意的相遇——摩登老洋房突然露出一角马头墙,城市公园的湿地芦苇让人恍如置身乡间湖荡,甚至地铁站的公共艺术,也会用陶瓷拼出抽象的水波纹。

这种生活化的江南美学,在“社会大美育课堂”中得到升华。上海博物馆的“江南造物馆”里,旗袍与昆曲同台,黑地织金缎映着评弹三弦的旋律。艺术不再高悬于殿堂,而是成为可触摸的日常——正如江南文化本身,不是博物馆的标本,而是流动的生活现场。

江海的气度:青龙镇到“世界会客厅”

上海的江南之所以独特,在于它始终面向更大的水域。唐宋时期的青龙镇,已是海上丝绸之路的重要港口,江南的丝绸、瓷器从这里启航,异域的香料、玻璃在此上岸。这种开放基因,让上海的江南少了几分内敛,多了些江海的豪迈。黄浦江不是封闭的园林水景,而是通向世界的航道;外滩建筑群不是粉墙黛瓦,却用花岗岩立柱书写着另一种江南——兼容并蓄的“海派江南”。

今天,“沪派江南”让这种气度有了新表达。长三角生态绿色一体化示范区内,元荡湖的生态岸线既保留古典园林意境,又引入国际规划理念;虹桥国际中央商务区,水乡景观与现代枢纽共存。就连最传统的文化符号也被赋予当代意义——金山发现的清代船舫遗址,不再只是历史遗迹,而是解读江南航运文明的钥匙;朱家角的“水乐堂”,让禅意水景与多媒体艺术共鸣。

长三角生态绿色一体化发展示范区 环元荡生态岸线整体鸟瞰图

这种“大江南“视野,让上海成为江南文化面向世界的“会客厅“。外国游客在豫园看昆曲,在博物馆东馆的屋顶花园听江南丝竹;本土设计师用苏绣技法制作现代礼服,建筑师在滨江景观中融入圩田智慧。江南不再是一个地理概念,也不拘泥城市或是乡村,传统还是现代,而是一种可体验、可共享的生活方式——既有“采莲南塘秋”的古典诗意,也有“咖啡配粢饭团”的混搭趣味。

暮色中的外白渡桥,灯光渐次亮起。苏州河在这里汇入黄浦江,就像江南文化在上海融入世界。岸边,有人支起画架描绘天际线;水上,观光游轮载着各国游客缓缓驶过。这一刻,你突然明白:上海的江南之美,正在于它从不固守某种单一形象,而是让古老水系与现代都市相互滋养,让诗意的栖居与开放的胸怀彼此成就。在这里,江南不是过去的标本,而是未来的灵感——如水般灵动,似海般辽阔,永远在传统与创新之间,找到最动人的平衡。

(来源:规划宝山)