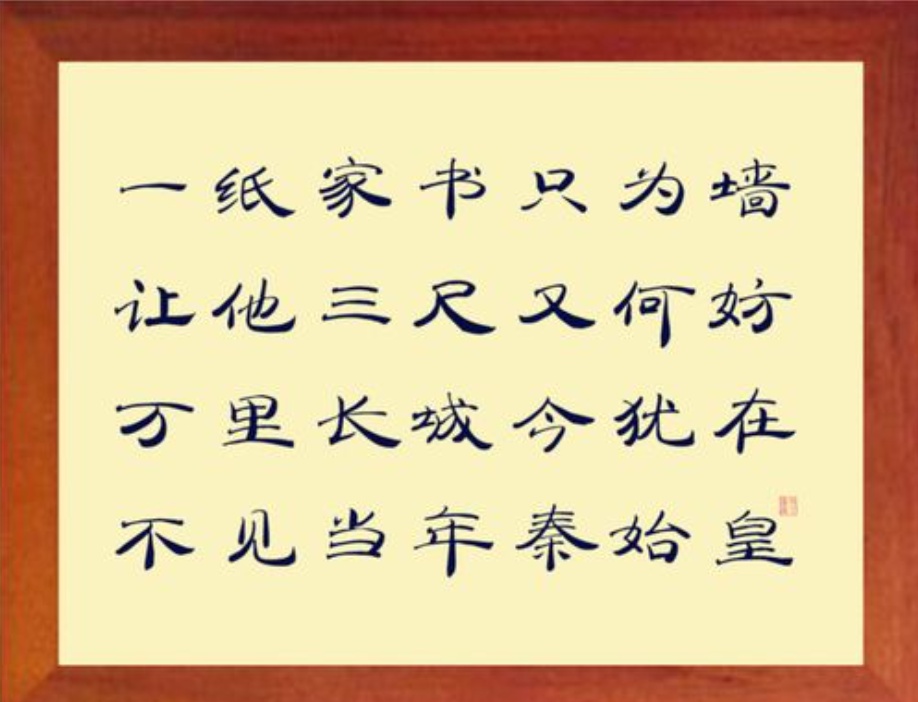

“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”清代大学士张英的这封回信,催生了安徽桐城“六尺巷”的传世美谈。当张氏与吴氏两家人各让三尺地基,一条承载着“礼让互谦”精神的巷道便超越了物理空间,成为中国传统法律文化中“以和为贵”解纷理念的象征。在当代司法追求“案结事了人和”的实践中,重读这首充满智慧的诗篇,恰能在历史与现实的对话中,寻得调解制度古今贯通的文明密码。

六尺巷故事背后的传统解纷逻辑

六尺巷的诞生,根植于清代“民间细故”的解纷传统。据《桐城县志》记载,康熙年间,张英家族与邻居吴氏因宅基地界限发生争执,地方官本可依《大清律例·户律》中“侵占巷街阡陌”条款裁判,张英却以诗劝家人退让,最终促成双方和解。这一选择并非规避法律,而是传统“情、理、法”融合的解纷智慧的体现——清代司法强调“民间词讼,以息讼为贵”(《牧令书》),对于田土、婚姻等“细故”,鼓励通过宗族调解、乡绅劝和等非诉讼方式解决,既减轻司法负担,更维护邻里长期和谐。

这种解纷逻辑可追溯至周代“调人”制度(《周礼·地官》),其职责为“掌司万民之难而谐和之”,即通过调解化解民间纠纷。儒家“礼之用,和为贵”的思想,更让“无讼”成为理想社会状态。六尺巷中,张英以“长城犹在而秦皇不存”的历史视野劝诫家人,正是将个人利益置于更广阔的社会关系网络中考量,体现了传统调解“重礼让、轻对抗”的价值取向。当法律条文与道德劝谕形成合力,纠纷的解决便超越了“胜负”之争,达成“各退一步”的共赢。

古代调解制度的制度架构与文化基因

中国古代调解体系呈现“官方引导、民间自治”的双轨制特征。官方层面,州县官奉行“必也使无讼乎”(《论语》)的治民理念,对于可调解的案件常“批令族亲理处”或“着乡保查明理处”(《刑案汇览》),如清代名吏汪辉祖在《佐治药言》中强调:“词讼之应审者,不过十分之一二”。民间层面,宗族祠堂、行会会馆等组织通过族规、行约建立调解机制,六尺巷所在的桐城张氏家族,其《张英家书》中便有“敦宗族、和乡邻”的家训,成为调解的重要依据。

调解的效力源自“礼法合一”的文化共识。《大明律》规定“凡民间应有词状,许耆老、里长准受于本亭剖理”,将调解纳入法律程序;而调解所依据的“理”,既包括国家律例,更包含“让畔(田界)让居”的道德规范。六尺巷故事中,双方退让的三尺地基,既是对法律上“宅基地相邻权”的柔性诠释,更是对“谦谦君子,礼让为贤”的伦理实践。这种“法律为体,道德为用”的解纷模式,让刚性的规则具备了温情的弹性,避免了“一判了之”可能引发的长期矛盾。

现代司法对传统调解智慧的

创造性转化

当代中国司法改革中,六尺巷的调解智慧正以新的形态延续。最高人民法院提出的“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”,与传统“息讼求和”理念形成跨时空呼应:法院设立“诉调对接中心”,将人民调解、行业调解、司法确认等机制整合,构建“分层递进式”解纷体系,恰似古代“官方—民间”双轨制的现代升级。例如,在物业纠纷、邻里矛盾等案件中,法官常邀请社区网格员、乡贤参与调解,重现“耆老理讼”的共治场景,让“六尺巷”的礼让精神转化为“调解优先”的制度设计。

司法实践中的“调解艺术”,更融入了传统智慧的精髓。江苏法院推广的“背靠背”调解法,与清代“两造各递说帖,分别劝谕”(《幕学举要》)异曲同工;浙江“枫桥经验”中“小事不出村,大事不出镇”的自治理念,正是“和乡邻”家训的当代演绎。当法官引用“千里修书只为墙”的诗句促成和解,不仅是文化符号的借用,更是将“超越眼前利益、追求长远和谐”的传统思维,转化为解决现代纠纷的“心理钥匙”。

编织“法理情”融合的解纷网络

六尺巷故事的现代启示,在于构建“传统智慧为魂,现代制度为形”的解纷体系。

以“规则引领”夯实调解根基。古代调解依赖道德权威,当代则需以《人民调解法》《民法典》为依据,明确调解协议的法律效力(如司法确认制度),让“礼让”建立在法律框架之上,避免“和稀泥”式调解。正如六尺巷的三尺退让,本质是对不动产相邻权的合法处分,而非无原则妥协。

以“科技赋能”拓展调解场域。传统调解限于物理空间,如今“云端调解室”“在线多元解纷平台”打破地域限制,让“千里之外亦可让墙”成为现实。区块链技术存证调解过程,既保留“双方合意”的传统内核,又赋予程序现代化的公信力保障。

以“文化认同”激活解纷自觉。将“六尺巷”等典故纳入法治文化建设,通过戏曲、短视频等形式传播“礼让互谦”理念,使“非诉讼解纷”从制度要求转化为社会共识。当“各退一步海阔天空”成为民众的内心信念,司法的“调判结合”便有了更深厚的文化土壤。

六尺巷的青砖黛瓦间,沉淀着中国人对“和谐共生”的永恒追求。从清代张吴两家的拱手相让,到当代“一站式多元解纷机制”的创新实践,变的是解纷的载体与技术,不变的是“以和为贵”的法治精神。传统调解智慧并非主张“无原则息讼”,而是在法律框架内寻求“情法两平”的最优解——这与现代司法追求的“政治效果,法律效果和社会效果相统一”不谋而合。 (徐连宗)

责 编|袁 琳

审 核|徐连宗

关注“上海市司法局”公众号