“遇见美好交通”主题文艺作品征集活动开展以来,受到行业内外的广泛关注。活动共征集到“山东交通我来写”征文作品300余篇,作品涵盖综合交通运输各方面,从不同角度展示了山东交通发展历程和发展成就,讴歌了埋头苦干、担当奉献的交通劳动者。对初选的优秀作品,将在省交通运输厅公众号、大众新媒体大平台·大交通平台等陆续展示。

千年运河通途赋

杨柳风拂面轻柔,二月的济宁褪去料峭,暖阳碎金般洒落京杭大运河的胸膛。河水载着粼粼波光,宛若游龙蜿蜒,而龙拱港的工地上,塔吊如巨臂擎天,集装箱似积木层叠,轰鸣声里蛰伏着一座千年古河的新生。

图 1 现代化物流港口-龙拱港

京杭大运河与济宁的缘分,始于元代的铁血与苍凉。《元史》载“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。为将江南粮秣直抵帝国中心腹地,至元年间,元朝统治者徭役百姓数十万,铁锹凿破沉寂,济州河、会通河、通惠河次第贯通,静静流淌的大运河自此在济宁改道取直,不再绕行洛阳。《济宁直隶州志》曾记载道:济宁自元以后成为运河中枢,凡“贸易于两涯于三吴者,联樯大舶,必驻济宁”。济宁段地势高峻,多仗民工疏浚,民夫以骨为桩、以命为堤,《至正河防记》泣血:“昼夜不息,死者枕藉。”漕船自此飞渡千里,却将血泪深埋河床。彼时的济宁,樯橹如林,商贾云集,河岸酒旗招摇,歌吹沸天,可谁曾见暗夜里佝偻的脊梁,与永眠淤泥的亡魂?

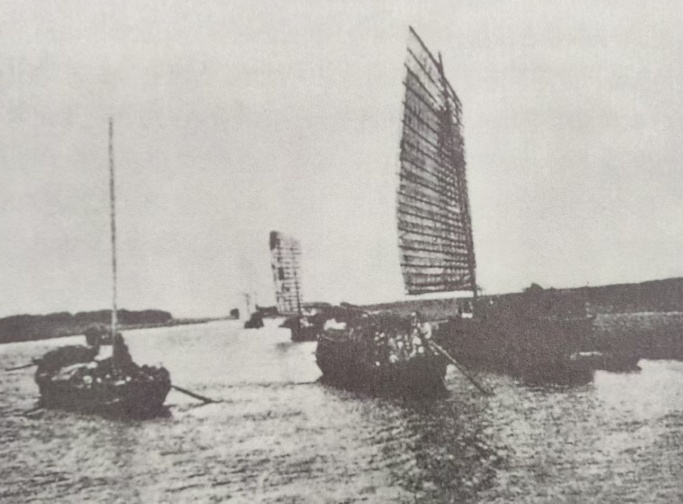

图 2 济宁大运河上的漕船

明清两代,济宁化身“运河之都”。工部尚书宋礼的朱笔,兵部史万恭衙门的令旗,皆在此挥就治河史诗。永乐年间,水次仓囤积天下粮秣,钞关铜钱叮当;清廷设河道总督,山东济宁段黄河泥沙淤积,漕船搁浅频发,南北漕运几近瘫痪,威胁京师粮饷供应,红顶官员策马河堤,强掳民工,田庐尽毁,哀鸿遍野。史书《清宣宗实录》寥寥几笔“开河不开河,百姓死一坡”,道尽河工白骨垒就的“盛世通途”。至清末,列强炮火震碎漕运旧梦,津浦铁路的汽笛与海运的日渐兴起,终让大运河褪去华裳,沦为一道沉默的伤疤。

图 3 清代末年济宁治河场景

而今,古老的河床再度涌动春潮。数字化的经纬编织成网,智能化的脉搏跳动不息,梁山港一期68亿投资如甘霖倾注,省交通运输厅航道“三改二”工程令巨龙昂首——水深4.1米,可载2000吨巨轮劈波而行。济宁市“公转水”多式联运体系让晋陕蒙的煤炭顺流南下,江浙沪的丝织溯水北上,运河不再是“南粮北运”的苦役,而是“通江达海”的黄金血脉,2024年,济宁内河航运完成货物吞吐量9665.5万吨,集装箱43.2万标箱,位居全省内河首位。货船列队如雁阵,汽笛长鸣似凯歌,两岸稻菽翻浪,港区机声隆隆,昔日的“血泪工程”,终成百姓的“聚宝盆”。

凭栏龙拱港,但见千帆竞渡,云影天光共春水一色。风中似有元代的号子、明清的铙钹,与今日的汽笛交响成曲。大运河,这卷流淌千年的史诗,正以科技为墨、民富为章,续写一曲新时代的“通途赋”。

作者:董蕾 济宁市博物馆 文博馆员