值此“五一国际劳动节”之际,“世纪阅读”公号携手《出版人》、百道网全平台,开展编辑手记征文活动。活动聚焦 2024 年度 “中国好书”、第二十届文津图书以及 2025 年度国家出版基金入选项目,旨在展现编辑在这些优秀出版物背后付出的心血与汗水。

征文活动得到了众多编辑的热烈响应,他们纷纷提笔,用真挚的笔触描绘出图书从策划到营销过程中的点点滴滴,分享了鲜为人知的故事与感悟,彰显了对出版事业的热爱与坚守。这些编辑手记不仅让我们得以一窥优秀出版物诞生的历程,更凸显了编辑这一默默奉献的群体在其中发挥的关键作用。

我们从众多来稿中精选了部分优秀作品,以编舟记“五一”特辑形式推出,带大家走进编辑们的精神世界,感受他们与图书的不解之缘。

编

辑

感

言

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

——宋佳

上海古籍出版社考古文博与古文字编辑室副主任

《良渚:撞击与熔合的文明结晶》责任编辑

做编辑最大的幸运,是与一本本好书不期而遇。

2023年的夏天,我“遇见”了《良渚:撞击与熔合的文明结晶》(下文简称《良渚》),平凡的时光,也因此被赋予了独特而深邃的意义。

故事的时间线,最早来到了2019年。

良渚遗址是实证中国五千年文明史的圣地。2019年,良渚古城遗址入选《世界遗产名录》,良渚古城的高度成就,“堪称早期城市文明的杰出范例”。

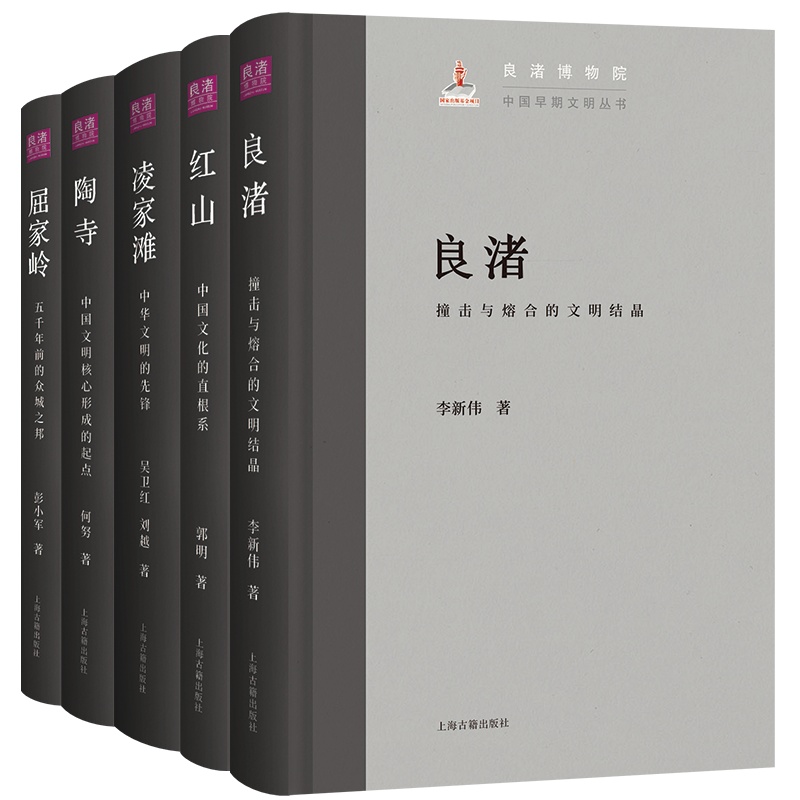

慕良渚盛名已久。2020年底,良渚博物院与我社共同策划了“中国早期文明丛书”。历数次讨论后,项目于2021年正式启动。这套丛书,邀请了新石器时代晚期重要遗址的考古领队、研究学者执笔,旨在深度阐释“满天星斗”,全面反映中华文明形成和发展的关键时期。

“中国早期文明丛书”已出版图书

古籍社的优良传统之一就是大型项目、丛书多以团队合作的形式推进。“中国早期文明丛书”亦是如此,由编辑室的三位考古编辑共同承担。项目启动后,成功入选2023年度国家出版基金资助项目,根据来稿时间和出版安排,已先后出版了《红山》《凌家滩》《陶寺》《屈家岭》四部著作。而我在2017年时曾编辑过李新伟老师《仪式圣地的兴衰》一书,所以在项目启动之初即确定了《良渚》由我责编。

在与李老师的初次合作中,李老师宏阔的视野、对辽西地区社会复杂化道路的精彩剖析给我留下了深刻的印象。李老师严谨、认真、高效,在沟通书名、对接出版流程、商量书稿修改细节时,他都会在微信中一一明确回复,其中占比最高的当属“好”。一个“好”字,体现了他对书稿编校过程的全力配合,也让当时还是新编辑的我大受鼓舞。

在来稿之前,曾和学界老师们说起李老师将写作《良渚》一事,老师们也满怀期待。良渚太重要了,但是目前出版的从不同维度解读良渚的著作已颇为丰富,如何才能写出新意?这对作者提出了极高的要求。

2023年7月,《良渚》正式来稿。200余页的原稿,果然带给了我无限的惊喜。通读的过程中,我分明感受到了纸间文字传递出的力量。原稿逻辑缜密,结构紧凑,标题凝练,行文流畅,在中华文明起源的大背景下,开篇即建构了前良渚时代的宇宙秩序,历数了前良渚时代社会的跨越式发展,并重点解读了千年间神王之国的变革与气魄。

《良渚》书影

框架结构方面,我并无改动,所做的工作多是细节方面的“小修小补”。从《良渚》来稿到出版的10个月间,李老师、良渚博物院的老师们(老师们熟悉良渚的材料,了解最新的研究成果,参与了审读与编校的全流程,在行文细节把控和高精度图的查找方面提供了大量帮助)与我,围绕书稿细节展开了一次又一次的讨论:副标题经历了从“中华文明之光”到“撞击与熔合的文明结晶”的调整;英文译文从“Crystal of Interaction and Integration”调整为“Early State Formation by Interaction and Integration”;关于苕溪周边是否有稻田问题,是忠实于写实还是作写意处理;如何让图片定名更为整齐规范;判断用“嘉陵荡”还是“嘉菱荡”更准确;思考定名为“头盖骨杯”还是“头盖骨器”;为保证参考文献的准确性,逐一查找张光直先生著作的版权页;仔细对比玉柱形器外轮廓展开图是否变形……这些讨论或许无关宏旨,却体现着学者们的严谨与审慎。

《良渚》书影

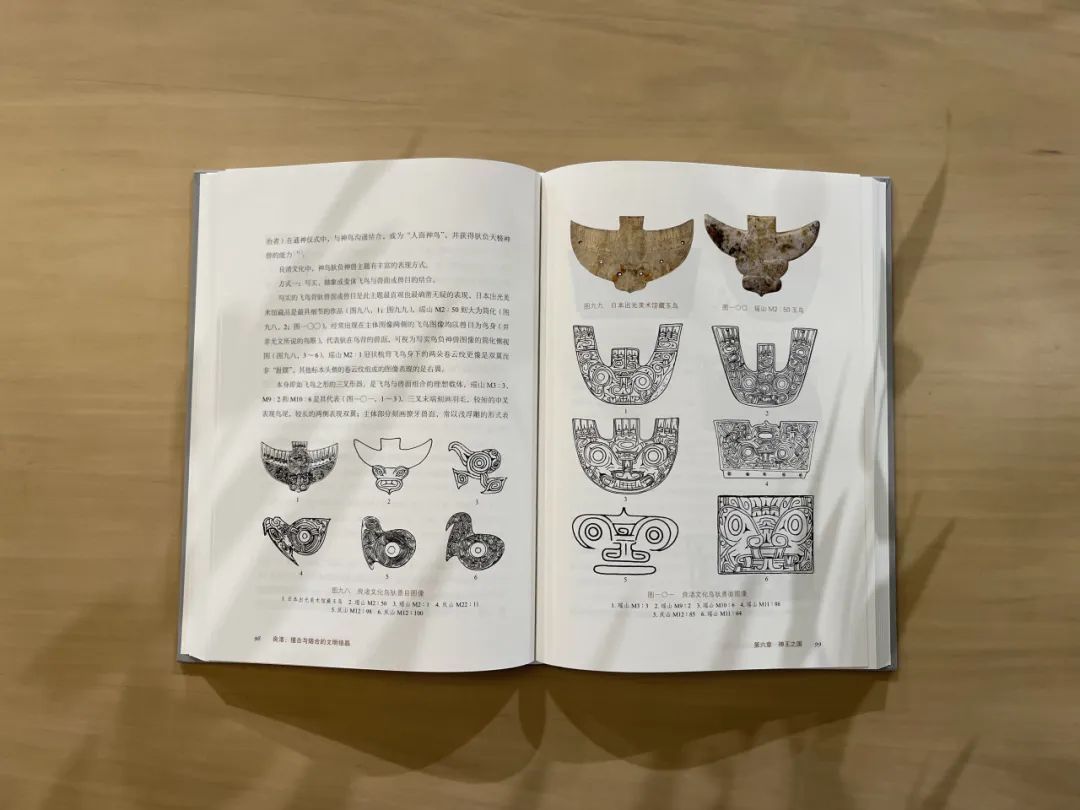

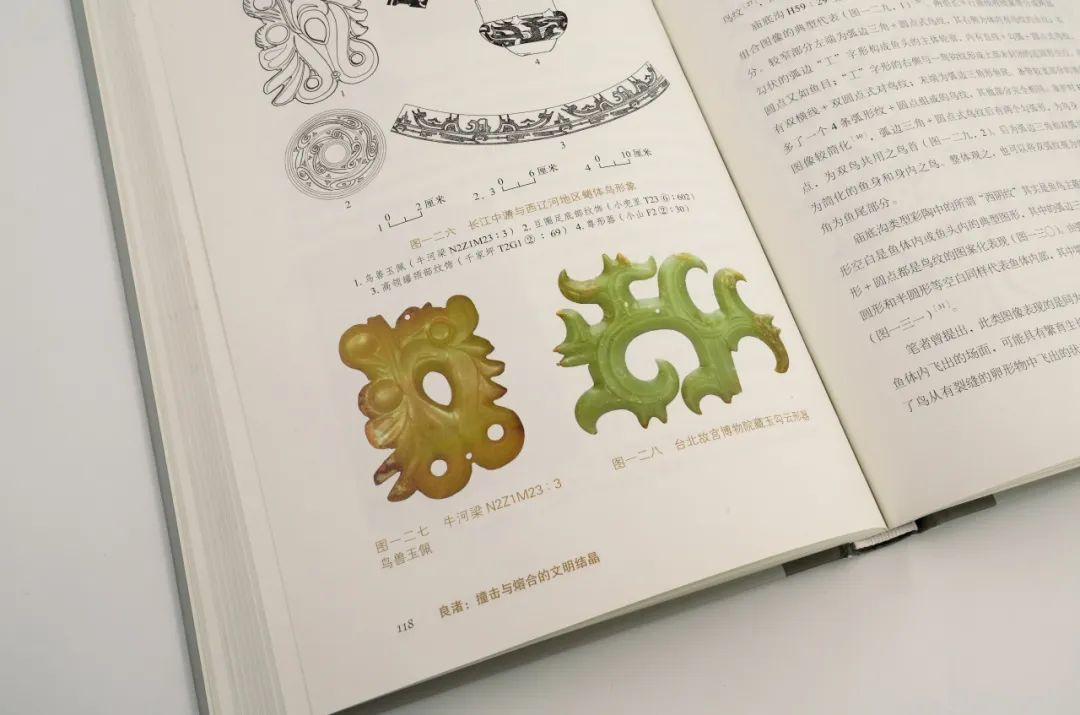

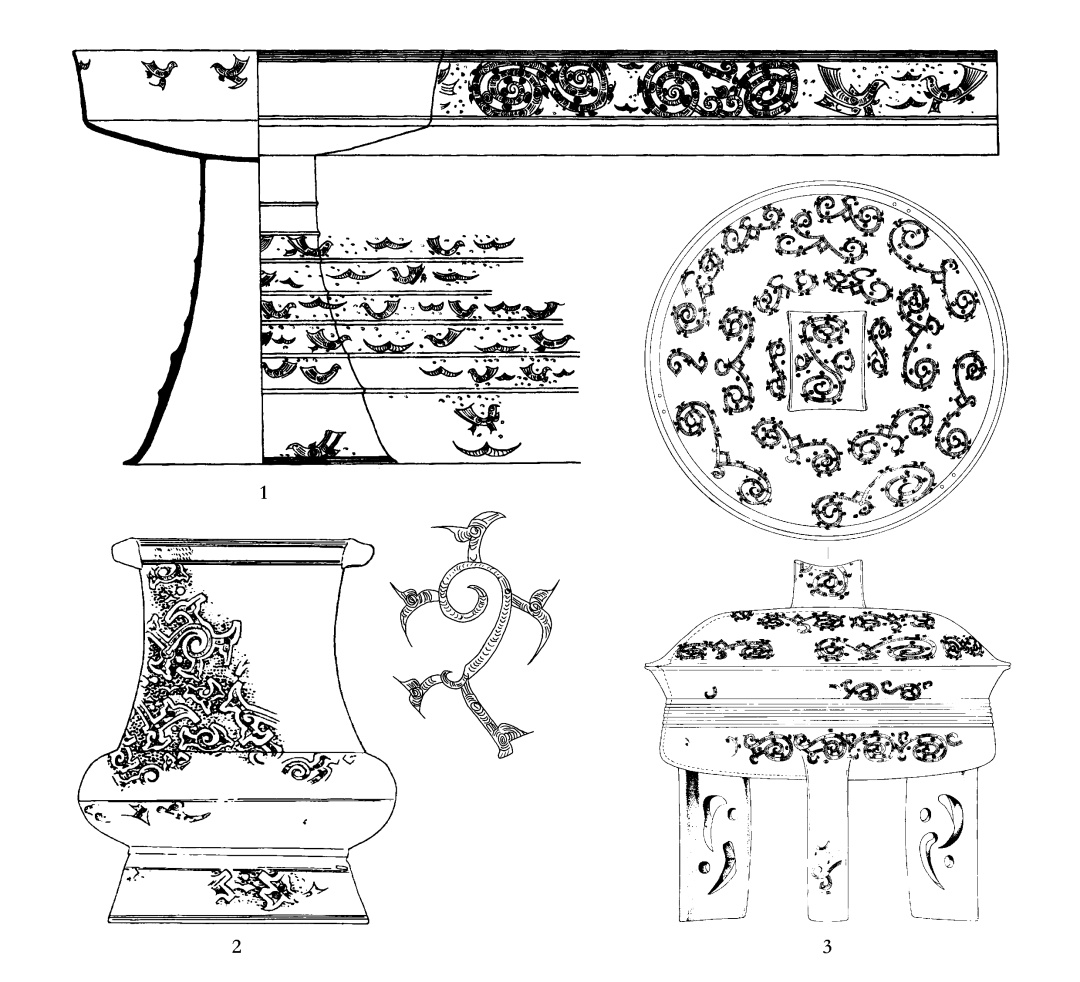

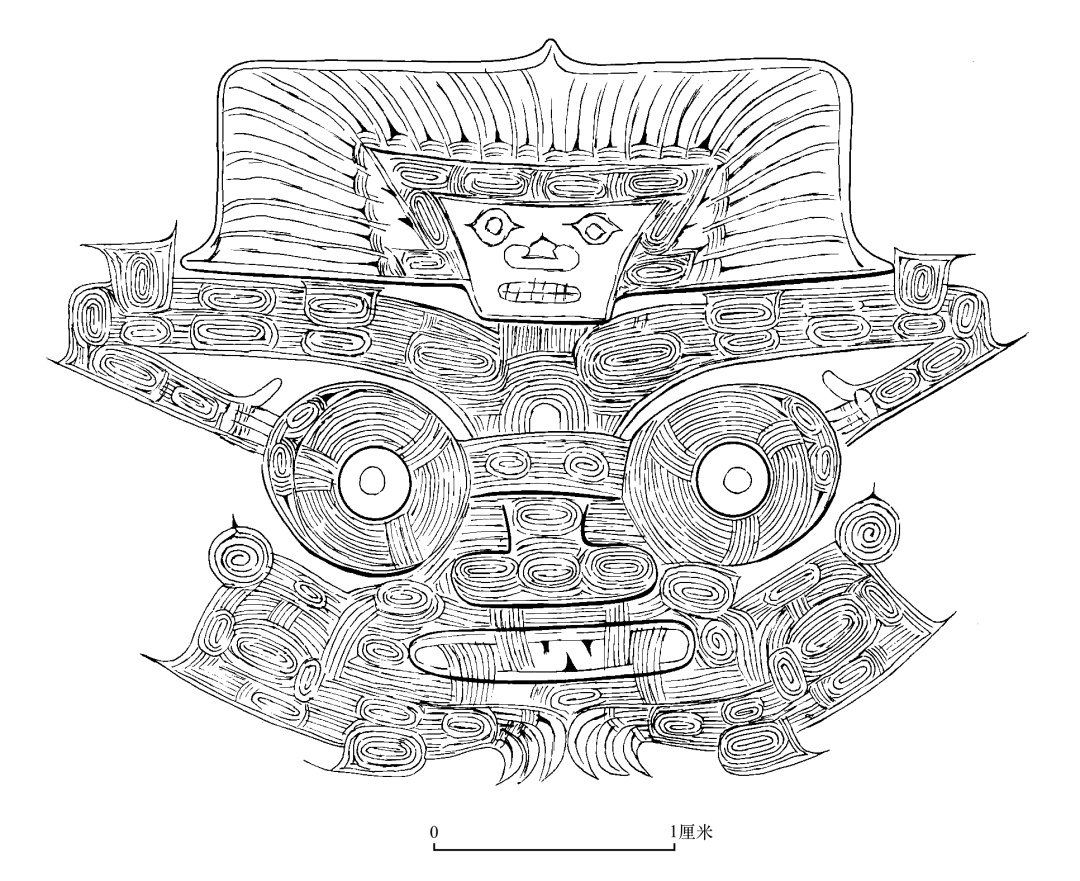

《良渚》吸纳了最新的考古发现与研究成果,良渚都邑的营建,大型水利设施的构建,高等级墓葬的秩序,神圣仪式的空间等,这些宏大的场景都配备了满版大幅图片。李老师对“天极宇宙观”“蜕变与羽化”以及良渚“神徽”所作的解读非常精妙,对于精美的陶器、玉器纹样展开图,我也做了重点关注。这些线条与纹样,包含了大量社会历史的原始内容和丰富意义。遥想当年,“它们都是火一般炽热虔信的无数礼仪的组成部分或符号标记”。希望这种文、图对照的形式,能让读者直观感受到史前时代先民们惊人的创造力,以及强烈的情感、思想和信仰。

多个螺旋蜷体鸟纹组合图像

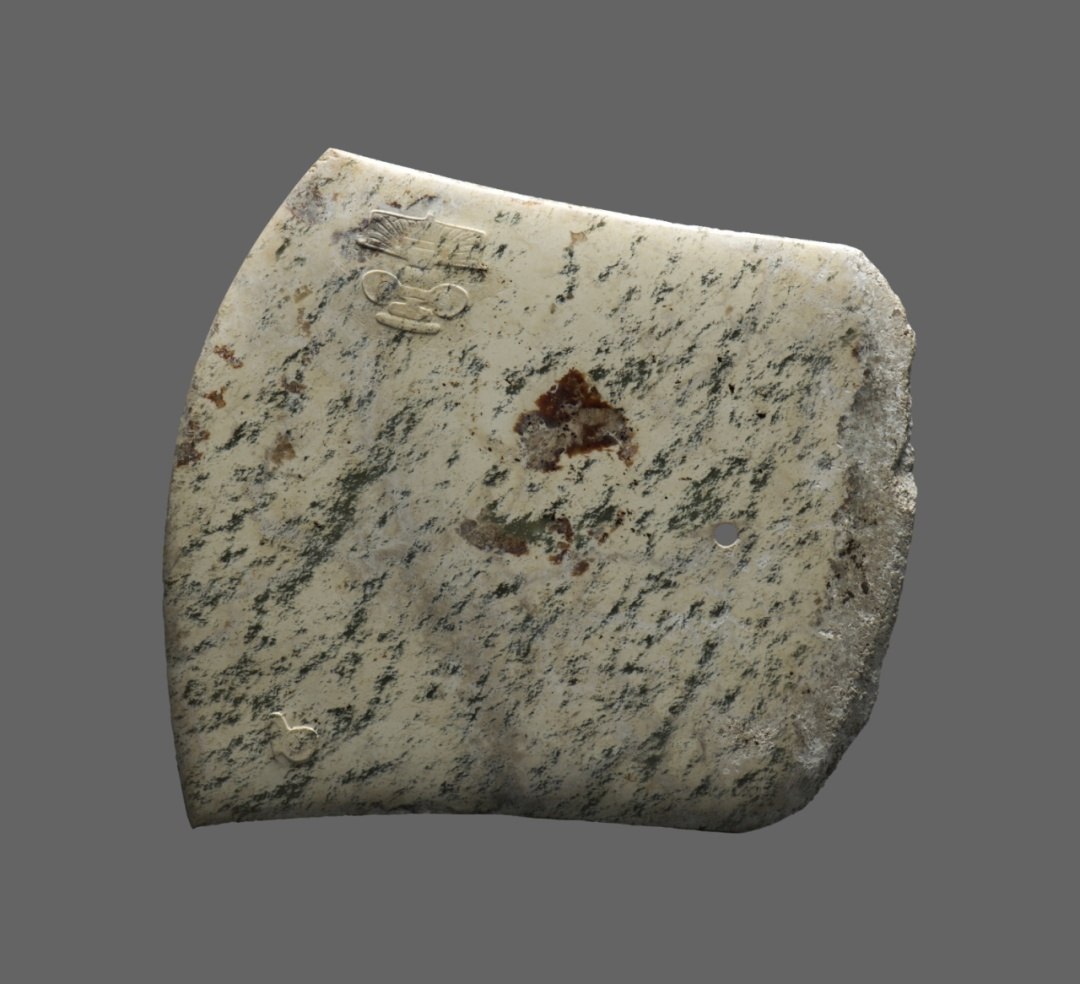

关于图片的编排顺序,其实有一个整合的过程。来稿是按照专业考古图书的惯例,将图片分为线图与图版两部分的。对于常规的考古学术专著而言,正文黑白印刷,附线图;图版全彩印刷,附彩照。为了让书稿以图文并茂的形式呈现,我统一了两套编号系统,对线图与彩照作了取舍与调整,比如良渚“琮王”反山M12∶98上的“神徽”就是以1∶1等比例展现的。

反山M12随葬玉琮(M12∶98)

反山M12随葬玉琮(M12∶98)上的“神徽”

编辑《良渚》,会为良渚的重要发现所震撼,也会为李老师对良渚先民精神世界的探索所吸引,还会从心底油然生出一股敬意来。李老师最初接到邀约时先是推辞的,担心资料的熟悉程度与研究水平难以企及,后在方向明老师的劝说下才决定写作《良渚》,以向良渚先民致敬。这或许能代表很多考古学者的想法,他们也是这样心怀敬意,奔走于广阔天地间,努力探寻着被岁月尘封的文明脉络。

《良渚》确实是一部致敬之作,行文字斟句酌,配图精益求精,每处细节,都精心琢磨。写作过程中,李老师“常怀这样的敬意:细观器形方圆、纹饰连蜷、神目偾张、獠牙突兀的精微之处,思绪如地纹上的万千旋云,与正在羽化成飞鸟的神王悠然意会”。或许,只有达到“悠然意会”的意境,才能用笔触勾勒出这样一个广大与精微兼备的世界。

瑶山M10随葬玉琮(M10:19)

反山M12随葬玉钺(M12:100-1)

相信每个编辑都对自己责编的书倾注了太多情感,将它视若珍宝,盼望它能为更多的读者所了解,我亦不例外。《良渚》出版后,除了常规书讯的推送,我还尝试了第一次真正意义上的直播,在社内直播间和读者聊我读《良渚》的感想。希望通过直播,能够与读者作面对面的交流。

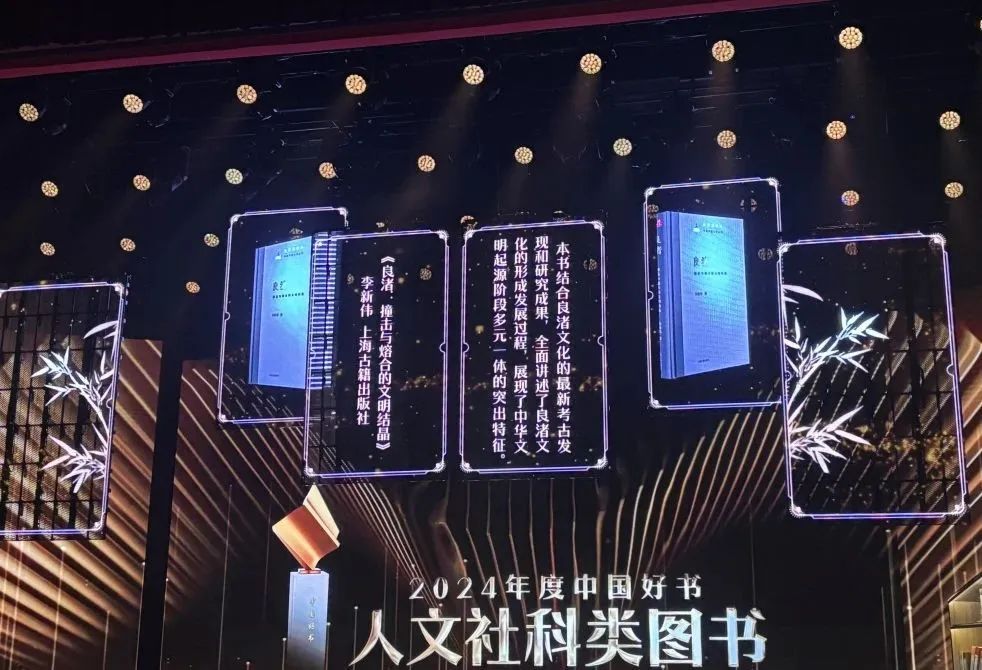

上海书展期间,曾想约请李老师和良渚博物院的老师到书展现场、到上海图书馆与读者分享《良渚》,遗憾的是因李老师工作繁忙,活动未能如期举办。之后,我惊喜地发现《良渚》入选“中国好书”8月榜。为准备素材,请李老师专门录一段视频推荐《良渚》,李老师的回复依然简洁明快,“好”“好”“马上录”。

不久又有好消息传来,《光明日报》约《良渚》书评。李老师建议请方向明老师撰写,方老师欣然应允。方老师笔力深厚,两周内就撰写了一篇饱含学术深意的书评,其中有对《良渚》内容的评述与拓展,有两位老师多年的学谊与交流,也有对浙江考古、早期中国形成模式的思考。来稿后,历一周反复打磨,终于定稿。回顾每个时间节点时,发现方老师曾在深夜、在机场撰写书评,在用餐时间打开笔记本帮忙查找配图,也在凌晨思考语句的修改是否妥当……在此,一定要向方老师道一声谢。

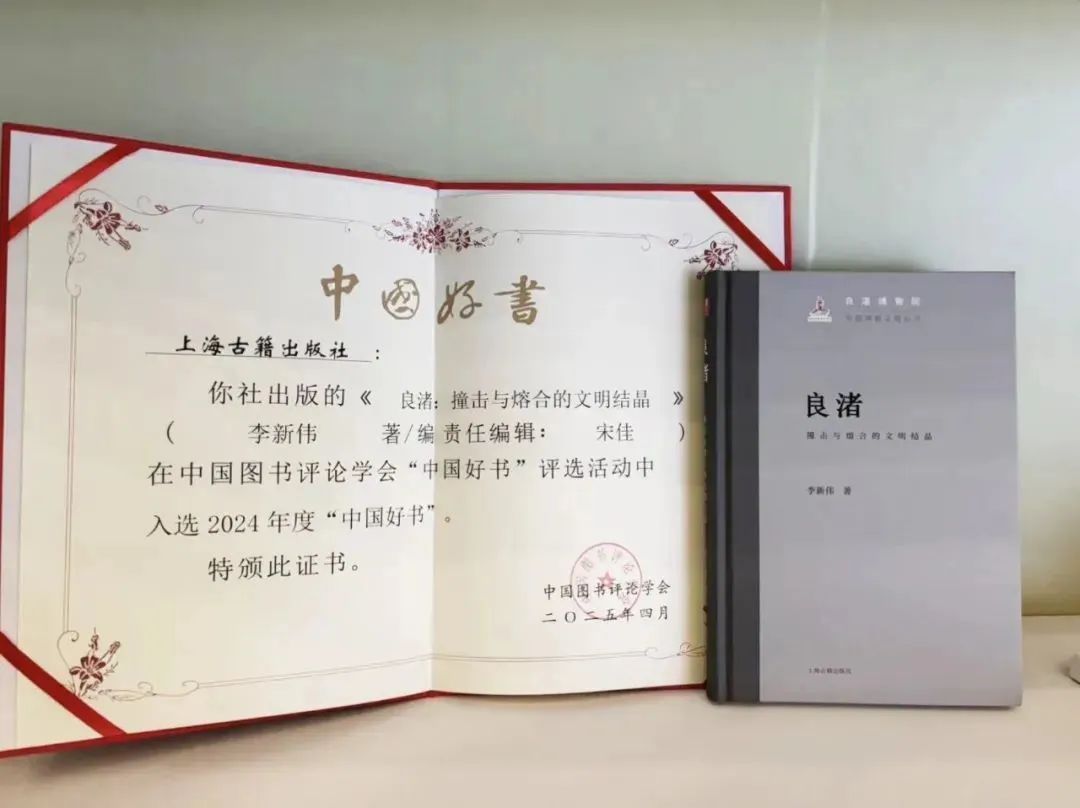

之后,《良渚》一步一步向前,古籍社自评好书年榜,“世纪好书”年榜,“上海好书”年榜,直到“中国好书”年榜。

2024年度“中国好书”获奖证书

以上,就是那年夏天“遇见”《良渚》的故事。

因为传承的力量,我“遇见”了《良渚》;也因为《良渚》,我与一群可亲可敬的考古人有了更多的交集。