据“即墨文旅”消息,5月1日至3日,“千年之约·妙法莲华”——北宋金银书画《妙法莲华经》真迹首展将在青岛市即墨区博物馆举办。该展览免费开放,需进行预约,每日限流1400人,且分时段参观。北宋金银书画《妙法莲华经》是国家一级文物,入选国家第一批珍贵古籍名录,此次真迹系首次公开展出。

跨越千年的震撼

《妙法莲华经》又称《法华经》,是佛教重要经典之一,以唐写本最早,后有刻本。收藏于各地图书馆、博物馆的早期《妙法莲华经》均非足本,而这部北宋金银书画《妙法莲华经》七卷完好,是目前保存最完整、年代最早的金银写经。其中,第一、二、三、四、五、七卷收藏于青岛市即墨区博物馆,第六卷收藏于胶州市博物馆。

这件纸质文物的载体是瓷青纸。瓷青纸为五代至宋时一种华丽的染色纸,一般较厚重,染以靛蓝,因其色如瓷器的青釉而得名,明朝时也称磁青纸。这种纸不仅质地柔软、细腻、光滑,还具有防腐、防潮、防虫、防褪色的特点,而且外观富丽典雅,因此常被用于抄写经文。

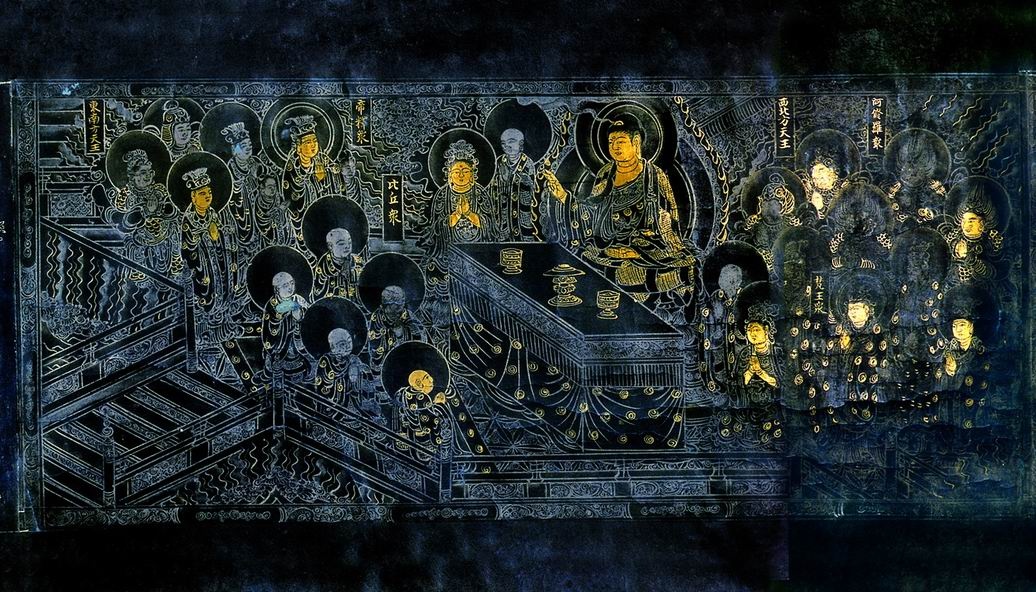

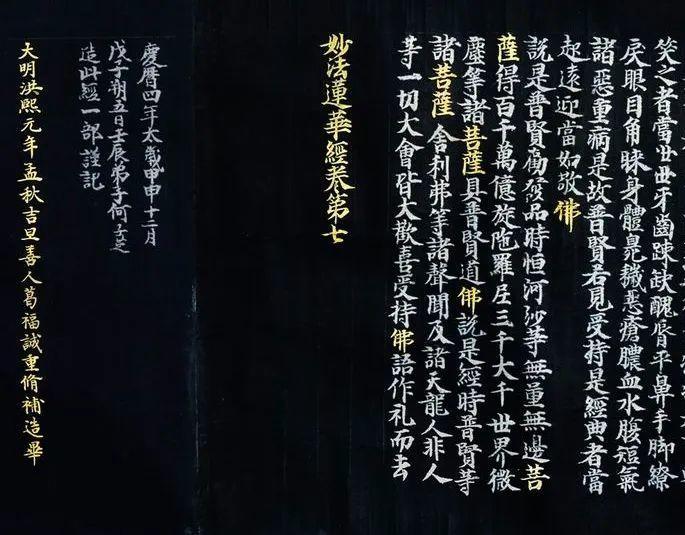

北宋金银书画《妙法莲华经》每卷前有图画,各幅画面均有文字榜题。经文用楷书,写书工整,每张写26至33行,每行16至20字不等。为表示虔诚,经名及菩萨、如来、世尊诸佛等名皆为金书,其余为银书。第七卷卷尾有银书“庆历四年太岁甲申十二月戊子朔五日壬辰弟子何子芝造此经一部谨记”的题记,后又有金书“大明洪熙元年孟秋吉旦善人葛福诚重修补造毕”题记。根据以上题记,可知此经写于北宋庆历四年(1044年),后于明洪熙元年(1425年)修补重装。

这件有着近千年历史的纸质文物,是中国考古史上的一次空前发现。从绘画角度看,经变画所运用的线条似波浪起伏,使画中人物的衣服有一种仙仙如飘之感,模仿“吴带当风”惟妙惟肖。从书法角度来看,文字颇具颜柳风骨,虽是经生所写,但书法功力深厚,为宋代书法艺术中之精品。这件文物为研究北宋美术史、宗教史提供了不可多得的实物资料,画中的人物、山水、鸟兽、建筑、服饰等细节,则为研究当时社会文化史的发展提供了佐证。

从题记内容看,此经是何子芝一家为纪念其去世的母亲杨氏而制。何子芝,北宋果州西充县抱戴里人,生卒年不详,事迹不详。“这部经书文字近7万字,所用金泥银泥较多,耗资颇多,书写、制作、工艺上都堪称精美。这7幅长卷在禁金令的大环境下所造,必然需发愿者拥有殷实家境,或依靠家族实力、外来援助。”学者韩璐在《北宋庆历年间金银泥书历史渊源述考》中分析。

讲习班的意外收获

北宋果州西充县,即今四川省南充市西充县。北宋时期各地富庶丰沃,尤以成都府路为胜,梓州路仅次于首府成都,果州辖于梓州路。那么,这件文物为何会从千里之遥的四川辗转来到山东呢?故事还得从它的发现说起。

1986年,青岛市文物管理委员会组织举办“青岛市历史文物鉴定讲习班”,中国历史博物馆研究员史树青、天津市文物管理处副研究员刘光启、苏州教育学院艺术科主任吴民先、中央民族学院艺术系副教授夏玫云等专家应邀授课。参加此次讲习班的学员共计66位,来自山东省文物系统,包括各地博物馆、文物商店、山东各市区文管会。

据事件亲历者、即墨文博专家陈海波回忆,8月4日,讲课休息期间,时任胶县博物馆馆长李文胜将馆藏的《妙法莲华经》第六卷拿出,作为书画鉴定教学实物交由史树青鉴定。史树青上眼一看,兴奋地表示“年代上限可至唐代,下限不晚于明代”,当为国家一级文物。他还举例,天津博物馆存有一尺北宋经卷残片,也被确定为国家一级文物。

听此消息,即墨博物馆工作人员表示,该馆也有类似文物,希望专家一并鉴定。史树青听后有些诧异:能这样完整保存下来的宋代经卷,出现一卷已属不易,怎么还可能有很多?当天下午,馆里工作人员赶回即墨后,立即将之找了出来。闻讯后,史树青第二天就驱车赶到即墨博物馆,见到了其余六卷,并很快根据第七卷的题记文字,进一步确认了鉴定意见。顾不上盛夏天气炎热,他连夜写出《莲华经说明示例》,第二天在课堂上进行了详细讲解。

1986年8月23日,《人民日报》以“金银写经世所罕见——山东发现一国宝”为题,报道了这一重要发现。1987年3月26日,由国家文物鉴定委员会主办,在中国历史博物馆举行了专题鉴定鉴赏会。国家文物鉴定委员会主任委员启功,副主任委员史树青、刘巨成,委员金维诺、丁瑜、周绍良、傅熹年及刘海粟、沈鹏、魏传统、魏仁儒等数十位专家、学者和书画家参加了鉴定鉴赏。

鉴定结论如下:“《妙法莲华经》又称《法华经》,是大乘佛教经典。北宋时用金银写经是中国考古史上的一次空前发现。书写经文的瓷青纸是宋代特制的名纸,就造纸历史而论,这是我们今日能见到的最早、最精美和最好的书写纸张,具有防虫、防潮和不褪色的独特特点。经卷有唐代佛教内容卷轴画的艺术传统。无论是造纸,还是书画等方面都堪称之精品,确认为国宝,是稀世珍宝。应早日整理研究正式出版,以满足国内外学术界的渴望。”

1987年3月26日在中国历史博物馆鉴定现场,刘海粟(右)魏传统 ( 左 )

缘何分藏两馆

为查清这一文物的渊源,1987年4月,当时即墨县文化局曾派专人到四川西充、峨眉山等地进行调查,均无踪迹可循。后来在即墨考察得知,1951年,即墨各村将没收地主和庙宇的一些文物上缴县文物管理工作组,这部经卷或曾由即墨黄氏家庙准提庵收藏供奉。即墨黄氏在明、清两代可谓仕宦世家,是当地大族。明万历间黄嘉善官至兵部尚书,崇祯间黄宗昌官至湖广巡按、左都御史。

20世纪50年代时,该经卷收藏保存于即墨,后胶州专署(当时即墨属胶州专署)调走部分文物,其中第六卷亦在其中。这是为何一套完整经卷,如今却分藏于两家博物馆的原因。

2008年,这件文物入选国家第一批珍贵古籍名录,编号为00940号。同年,经国家文物局批准,故宫博物院文保科技部对即墨区博物馆收藏的六卷《妙法莲花经》进行了修复。修复方案遵循了“保留一切历史信息、最小干预”的原则,对经卷修复前的现状进行了全方位的文字记录,并进行了高清晰度照相,深入掌握文物细微的劣化情况,做好文物修复档案。故宫博物院文保科技部王岩菁曾撰文指出,本次修复历经三年,材料或精选旧藏,或专门定制,运用传统修复技法,对六卷《妙法莲华经》进行了仔细的揭背、贴条与全色,并修补原本残破的天头、隔水,增加了尾纸。最终使国宝恢复了原貌,得到了有效的保护。

青岛市即墨区博物馆规模不算大,只有三个展厅,馆藏明清人物画像、即墨地方历史和《妙法莲华经》展厅,《妙法莲华经》是该馆的镇馆之宝。出于文物保护的需要,平时展厅里陈列的是复制品,虽然不是真迹,但也是严格按照真本精准复制的。

与坚固的金属和石器等相比,纸本作为有机质文物,保护起来更难。我们现在能看到的纸质文物,绝大部分都是清代的,明代都少很多,元代的更少。“纸寿千年”只在相对理想的保存状态下,现实中我们得到的是“幸存者偏差”——那些穿越了千年时光流传至今的古代书画,都是从离乱、战火、病害中一路颠沛流离下来的“幸运儿”。以书圣王羲之和其子王献之为例,“二王”的真迹在经历了两晋南北朝的长期动荡后,便已丧失大半,或被桓玄投入长江,被萧绎放火烧毁。到北宋末期,皇宫所藏的二王书法还有200余帖,至北宋覆亡之后,“二王”的书法真迹便再也找不到了。考虑到纸质文物的脆弱性,这次真迹能够短暂与公众见面实属难得。

(大众新闻记者 张九龙)