交汇点讯 4月15日上午10时,一台无人机降落在了东台市梁垛镇临塔村村卫生室门前的无人机停机坪。村医姚循拎着保温箱进入停机坪,打开无人机货箱,取出里面的塑料袋,再小心地将保温箱中的物品放入——这是市人民医院发出的“空中快递”。放在一年前,村民要到10多公里外的市区拿药,现在连村子都不用出。

这是记者在东台市采访时看到的一幕。近年来,该市紧密型数字医共体建设已经让国家卫健委在这里连办3期全国医共体建设培训会,吸引28个省(区、市)的4700多人前来考察学习,在这个没有“围墙”的三甲医院体系里,无人机成了“空中药房”,救护车变身“移动ICU”,村卫生室的检查数据直通三甲医院……群众在家门口即可享受三甲医院的优质服务。

打破“资源围墙”——

“空中药房”进村,缓解基层用药难题

4月15日上午,东台市梁垛镇临塔村59岁的村民王金才因头晕乏力来到村卫生室就诊。在村医姚循为他完成采血后不久,一架无人机便降落在卫生室门前的停机坪,将血液样本送往东台市人民医院检测。这架无人机在送检血液样本的同时,还为另一位村民带来了急需的药品。

“现在村民在家门口就能完成检查和治疗。”姚循告诉记者,化验结果会通过手机直接推送给患者,他再根据结果开具的处方,都会经过市人民医院专家的远程审核。这种创新的医疗服务模式,让原本需要往返市区的诊疗过程变得简单高效。

临塔村和东台市人民医院之间直线距离为8.1公里,车辆行驶需要16分钟,而无人机只需要8分钟。每天往返一次。

这是群众享受东台紧密型数字化医共体之利的一个缩影。记者获悉,自2024年12月3日起,东台市医共体正式启用无人机调度服务,配备了6名飞手,每天4架无人机穿梭于城市与乡镇之间,飞行里程达160公里。它们精准降落在分布广泛的369个起降点,服务范围覆盖时堰镇、梁垛镇、许河镇以及安丰镇,涉及面积多达412平方公里,惠及群众约26万人。

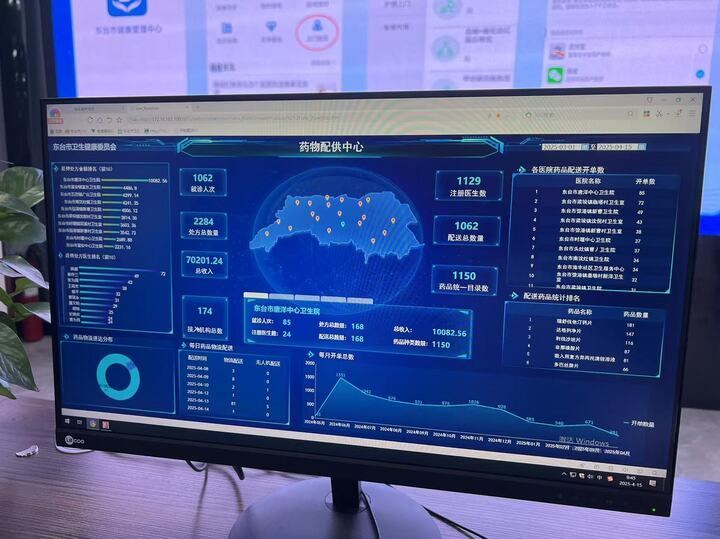

打破医院的“围墙”并非消除边界,而是通过资源重组和服务再造,让优质医疗资源流动起来。东台市卫健委主任崔海介绍,通过“数字健康驾驶舱”的智能调度,实现了“村医开方、专家审方、送药上门”的闭环服务。在这个系统中,市人民医院药房成为全市医疗机构的“总药房”,通过无人机和物流车的配合,确保药品和检验样本的高效配送。

在药物配送中心,记者看到,集中审方中心的10余位专业药师,在对全市435家医疗机构每天开具的处方进行双重审核。“发现处方问题会立即预警修改。”审方中心负责人介绍,他们采用“系统初审+人工复审”模式,确保每张处方都经过严格把关。记者看到,当系统弹出“复方甘草口服液和头孢呋辛有配伍禁忌”的预警后,药师立即联系基层医生修改处方。

4月15日临近中午,东台市时堰中心卫生院内多个专家工作室的专家仍在接待患者,专家们来自东台市人民医院。崔海介绍,东台出台了高层次人才专项招引政策,近3年引进硕士以上人才246人,并专门拿出100个编制“镇编村用”。龙头医院在基层设立45个专家工作室,选派24名医疗骨干长期驻守。这些创新模式有效解决了基层“缺药、缺人、缺技术”的难题,让农村群众真正享受到三甲医院的优质医疗服务。

据了解,东台市已构建起以2家三甲医院为龙头、6家区域医疗中心为枢纽、18家镇卫生院和341个村卫生室为基础的紧密型医共体。“现在每个村卫生室都相当于市人民医院的门诊室。”崔海表示。

破除“物理围墙”——

从“单点作战”到“全域联动”

在东台市智慧急救中心的指挥大厅,巨大的电子屏实时显示着全市救护车的运行状态。

“患者意识丧失,左侧肢体无力3小时,怀疑脑梗死,我们将立即启动绿色通道……”救护车还未驶入医院,东台市人民医院神经内科副主任余晓峰就通过120智慧急救中心急救可视化系统和120随车医师梅宏伟持续沟通着患者病情。而在另一边,东台市人民医院急诊医学科“120”联动调度屏上,患者的基本情况、生命体征、病情记录,以及车辆预到时间等信息已精准同步传输至医院。医护人员快速制定抢救方案,患者到院后直接绕行急诊进入CT室进行检查,最终,患者在急诊快速进行静脉溶栓治疗,溶栓效果良好,脱离了生命危险。

借助120智慧急救中心,越来越多这样的患者得到了及时救治。数字健康驾驶舱负责人张燕介绍,该中心通过“1个总站+11个分站”的布局,配备30辆监护型救护车(含12辆负压救护车和1辆新生儿转运车),构建起覆盖全市的急救网络。

“我们按照移动ICU的标准配置救护车设备。”张燕指着屏幕介绍,每辆车都配备生命支持、检验、检查等四类设备。通过车载信息系统,患者的生命体征数据可实时传输至医院,实现“上车即入院”的目标。

“我们实现了‘绿波护航’。”张燕说,通过与110联动,急救车辆可一路绿灯通行,既保障安全又节省时间。数据显示,这套系统使急性心梗患者的救治时间从平均126分钟缩短至72分钟。

中心还设有远程监护系统,对全市28家医疗机构的危重患者进行统一监护。乡镇卫生院的患者一旦出现异常,市级专家可立即介入指导,必要时启动转诊。这一机制既提升了基层救治能力,又减少了重症发生率。

“少一个进ICU的患者,就为百姓省下上万元医疗费。”张燕表示,智慧急救系统不仅提高了救治效率,更通过预防重症发生,实现了健康和经济的双重效益。

传统医院的“围墙”不仅阻隔了空间,更形成了资源壁垒。东台市创新采用数字化手段,将三甲医院的核心服务模块化,直接嵌入基层医疗机构,构建起“全域协同”的诊疗新格局。

在影像云诊中心,乡镇卫生院完成拍片后,市级专家可实时远程读片,目前中心年均会诊量达到了1.5万张,基本满足了辖区内影像诊断的需求。检验消毒中心则通过无人机物流网络,确保村级采集的检验标本“当日送达、当日检测”,同时还承担着基层单位医疗器械、植入物,以及复用无菌物品的集中消毒和供应,实现市、镇全覆盖。

这些创新举措真正实现了“让数据多跑路,让群众少跑腿”,有效破解了基层群众看病难问题,让基层群众在市域任何一个医疗服务点都可以直接享受三级医院服务。

跨越“服务围墙”——

全周期健康管理形成闭环

在东台市健康随访中心的智能大屏上,23.6万重点人群的健康数据正在实时跳动。这个覆盖全市的健康管理系统,已经成为东台应对40.5%老龄化率的“智慧大脑”。从高血压、糖尿病等慢性病管理,到居家老人的上门医疗服务,东台市通过创新机制和技术赋能,构建起“防—筛—诊—治—康”的全周期健康管理体系。

走进健康随访中心,电子显示屏上全市居民的健康画像便清晰呈现:10个专病中心管理的慢性病患者、341个村卫生室跟踪的高危人群、24家乡镇卫生院负责的日常随访……这些数据共同织就了一张严密的健康防护网。

“我们采用的是‘纵向到底、横向到边’的管理模式。”张燕介绍道。纵向管理上,市人民医院和中医院组建了10个专病中心,由各专科的主任医师牵头,负责制定疾病管理标准和技术指导。横向管理则依托基层医疗网络,将健康服务延伸到每个社区和家庭。这种立体化的管理体系,让专业医疗资源真正下沉到基层。

在具体实施中,智能化的分级管理成为亮点,将管理对象按风险等级标注不同颜色,红色标注的高风险人群由AI语音、医护人员和网格员进行三重随访保障。创新性地引入“健康积分”制度,居民通过参与健康管理可兑换体检服务,去年已有超万人次参与兑换。

“我们不仅管已患病者,更重视高危人群的早期干预。”相关负责人介绍,系统通过体检、门诊等途径主动发现风险人群。以肺结节管理为例,通过定期随访提醒,已及时发现多例早期肺癌病例。

考核机制确保管理实效,每月从管理面、就诊率等5个维度考核,结果与医院绩效、医保支付直接挂钩。医护人员的管理绩效也纳入职称评定,形成“促健康”的良性机制。

东台市还推出“医护上门”服务新模式,通过“互联网+医疗”解决居家养老就医难题。该市要求上门服务医护人员全程佩戴执法记录仪,实现服务过程实时监控和同步传输。

“这项服务特别适合失能、半失能老人。”相关负责人介绍,随着老龄化加剧,许多老人因行动不便延误就医。现在子女可通过手机APP预约,支付50元上门服务费后,医护人员就会上门诊疗。服务收费与医院一致,医保可正常报销,仅50元服务费需自付。监控系统不仅保障医患双方权益,还能实现前后方联动。遇到紧急情况时,中心专家可远程指导;服务完成后,中心还会定期抽查录像,确保服务质量。

该服务自去年初试点以来,已逐步覆盖全市。通过解决“最后一公里”就医问题,既避免了小病拖成大病,又让医护人员获得合理报酬,实现了多方共赢。未来,东台市将继续完善这项惠民服务,让更多老人享受便捷医疗。

当东台三甲医院的“墙”被拆掉,受益的不仅是百姓的健康,更成为全国县域医共体建设的“样本”,崔海表示,“如今正在谋划将更多智能技术应用于健康管理,我们的目的是让群众‘少生病,晚生病,不生病’。”

新华日报·交汇点记者 安莹