编者按:

他们是我们身边的新时代奋斗者,有人用代码重构传统产业,有人以非遗技艺对话世界,有人在教室里耕耘知识的春天,有人在田间书写农业的新篇……我们记录他们的故事,不仅为致敬劳动,更想揭示一个答案:在充满机遇和挑战的新时代,淄博人正如何用双手拼出属于自己的未来。

鲁中网记者 孙蕊

“形如满月,薄如秋叶”的周村烧饼,以 “酥香薄脆”而闻名。无数食客为其独特的口感而折服,如今已经成为家喻户晓的国民美食,也是代代传承的非遗美食。周村烧饼满口酥香的秘诀,一方面来自古朴简单的原来,另一方面则源于手艺人的高超技艺。

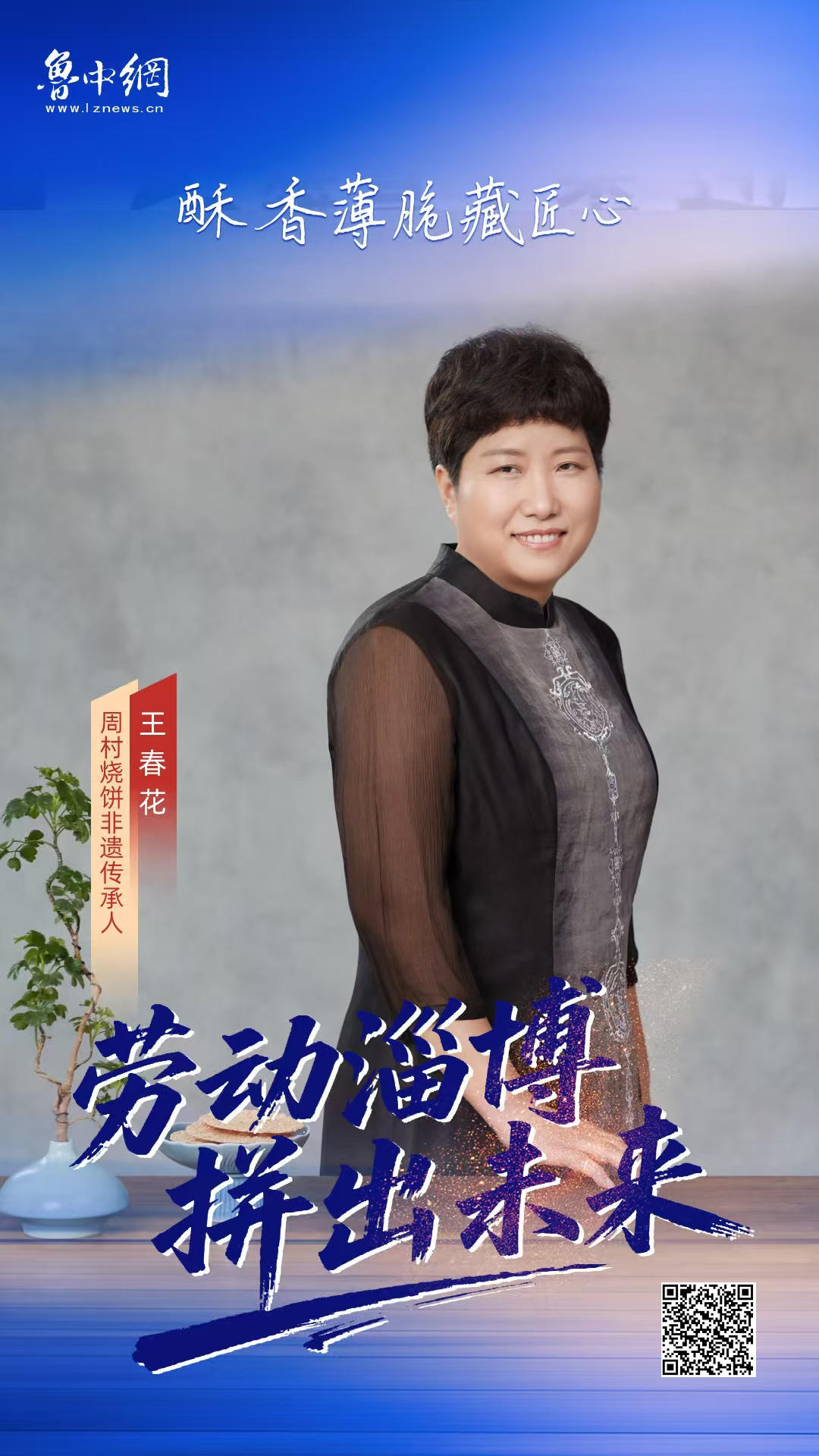

“周村烧饼考验的就是制饼师傅的手艺,酥脆口感完全依赖师傅们的手上功夫”从制饼学徒到国家级非物质文化遗产代表性传承人,王春花用了三十余年,“三岁我就站在板凳上学制饼,到后来进厂跟着梁文超师傅系统学习,再到现在我也有了优秀的徒弟,周村烧饼的制作技艺正在传承下去。”

初入食品厂的王春花,不过是二十岁不到的小青年,烧饼制作技艺看似简单,实则暗藏乾坤。揉面讲究力道,面团软硬影响最终口感;延展讲究手感,面饼形状关乎成品造型;着麻讲究巧劲,芝麻疏密决定香气层次……即使是有底子的王春花,也在学习路上吃了不少苦头。

“我从进厂,评比次次是优先。后来有段时间进入瓶颈期,这个饼在我手里不是方的就是扁的,造型很不好看。我也很挫败,觉得没有劲头干下去了。”受挫的王春花决定换个工作,但是在纺织厂里的她又开始怀念制饼时的专注和香气,于是她重新拾起制饼技艺,一练就是一整天,对每一个环节都反复钻研,手掌磨出层层老茧,双手全是贴饼时留下的烫伤。

无数个个日夜的坚守换来了师傅的肯定,王春花从一名学徒成为周村烧饼制作技艺的第四代代表性传承人。经她制作的烧饼,出炉后色泽金黄,咬下的瞬间,酥脆的声响与浓郁的麦香、芝麻香交织,令人赞不绝口。

配方越优、面剂越小、饼坯越薄,成品越香酥可口。但长久以来周村烧饼存在着烧饼越小延展越难的制作难题,如何让大如圆盘的烧饼变得小巧精致,困扰每一个制饼师傅。“周村烧饼,越薄越小越难做。原本一个面剂12克,小面团面剂只有3.5克,还要经过延展、着麻,成功率其实很低。”数百次的摸索和实验,王春花制作出了直径5厘米、薄0.4毫米的周村烧饼,惊艳了中外来宾,让世界看到了淄博非遗面点的魅力。

后来,王春花带着周村烧饼走南闯北,进过故宫,上过展会。打响周村烧饼名气的同时,王春花也开始着手培养接班人。“非遗需要活态传承,周村烧饼制作技艺是‘一看就会、一做就废’,我希望能有更多人了解、学习、坚持,让制饼的手艺不失传。”

在人才培养上,她倾囊相授,培养了400余名培养技术工人,其中2人被确认为市级非遗代表性传承人,1人被确认为区级非遗代表性传承人。她的后辈,正成长为周村烧饼制作领域的骨干力量。

今年,王春花与山东轻工职业学院健康管理系达成合作协议,通过校企联动、技艺入校园等创新举措,推动非遗的活态传承与教育融合。王春花定期走进校园开设选修课和讲座,亲自讲解示范饼坯的延展、着麻、张贴等核心技艺。王春花说:“目前,我们正在文昌湖附近打造生产性实践基地,为大学生提供一个能够深入了解行业运作流程,掌握核心技能,增强岗位能力的实践基地。”

淄博市首席技师、齐鲁首席技师、中国传统食品工艺大师、周村烧饼制作技艺国家级代表性传承人、全国五一劳动奖章……一个个荣誉,是对王春花数十年如一日坚守的褒奖,也成为鞭策王春花前进学习的动力。

“小烧饼”写出“大文章”,王春花公司退休后,仍旧在非遗传承路上前进。她就像一颗火种,用自己的热情与执着,点燃更多人心中对非遗的热爱,让周村烧饼制作技艺的传承之路越走越宽,越走越远 。