中国人养狗的历史十分悠久,古代“铲屎官”们更是研究出了一套“相狗之术”。近日,与《孙子兵法》《孙膑兵法》等珍贵兵书简牍一起在银雀山出土的竹简文物在山东博物馆展出,其中包括专门记载相犬之术的汉简——《相狗方》。

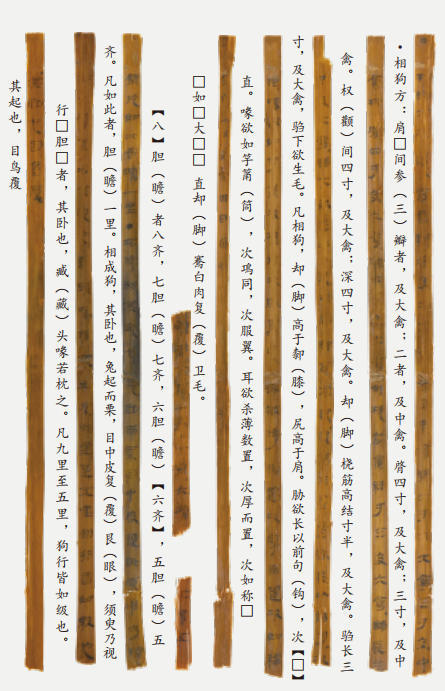

《相狗方》

狗是人类最早驯化的动物之一,相狗之术的历史同样悠久。早在西周时期,《周礼·天官》设“犬人”一职专司相犬,《吕氏春秋·士容》亦载“齐有善相狗者”。《汉书·艺文志》记有“《相六畜》三十八卷”,包含相狗内容;阜阳汉简也有《相狗经》,足见汉代相狗之术已相当成熟。

银雀山汉简《相狗方》详细记载了通过观察犬只的头、目、肩、脚、颈、膝、毛等体貌特征,以及起卧姿势来鉴别优劣的方法。与如今寻找“宠物狗”的情感陪伴目的不同,相犬的主要目的在于挑选优质猎犬,达到或狩猎、或看护的军事、民用功能,契合了当时的社会发展需要。

与常见的记载于纸上的文物不同,本次“银雀山汉简文化展”展出的《相狗方》等文物均载于长条状的竹简上。

所谓“简”,是狭长的竹片或木片;“牍”则是较宽的木板。在汉代纸张发明之前,古人书写文字的载体多种多样。在殷商时期,常以兽骨、龟甲、青铜器为书写载体,后来又用较为贵重的玉石和丝帛代替。这些材料制作过程较复杂,且成本高昂,并不适合大面积推广。后来,相对便捷、成本低廉的简牍渐渐成为主要的书写载体,成为纸普及之前中国书籍的最主要形式。

除了书写普遍使用的笔和墨,制作简牍还需要拥有许多“工具”。本次展览完整展出了一套春秋时期的书刻工具,共计27件,于1978年12月出土于山东薛国故城2号墓(春秋早中期墓)。

这套工具从破竹(木)、制片、刮削、修正到组装等功用一应俱全,包括铜斧1件、铜锛2件、铜锯2件、铜凿4件、铜削刀7件、铜刻刀2件、铜刻针4件、铜钻2件、磨石3件,是目前全国唯一一套保存完整的春秋书刻工具。

历史上,简牍制作中“削刀”的使用还衍生了一个“官职名”。古人用简牍书写时,不可避免地会出现错误,但又不宜擦除。因此当落笔有误时,古人常使用削刀,轻轻削掉一层重新书写,相当于古代的“橡皮”。故此,古时的读书人和政客常随身携带削刀和笔,以便随时修改错误,因刀笔并用,历代的文职官员也被冠以“刀笔吏”之名。

作为铭刻着中华文明基因的文化遗产,银雀山汉简兼具典籍与文物的双重属性,这些宝贵的文物是研究古代社会的第一手文献资料,更是见证文明传承的考古实证。

(大众新闻记者 张依盟 实习生 田小昕)