交汇点讯 “这10年来,我和筱艳秋越走越近。舞台上,王亚彬消失了,她成了筱艳秋,一场演出下来,仿佛走完了她的一生。”

舞剧《青衣》10周年之际,舞蹈家王亚彬登上南京师范大学艺文讲坛,原著作者、中国作协副主席毕飞宇也来到现场。2015年,《青衣》在国家大剧院首演,10年来演出逾150场,其间走进美国、以色列、匈牙利等国家演出。月宫中凌云而舞的嫦娥,舞台上光彩照人的青衣,大地上平凡生活的筱燕秋,被王亚彬以舞蹈的世界语言诠释,打动了无数不同身份和文化背景的观众。

无疑,舞剧《青衣》是观照文学改编的重要样本。

王亚彬和筱艳秋的相遇纯属偶然。2012年她应导演康洪雷的邀请参演电视剧《推拿》,饰演盲人金嫣,此前她在《乡村爱情》第一、二部中饰演的王小蒙一角备受观众喜爱。入组期间,王亚彬重读了毕飞宇的《青衣》:“第一次读《青衣》还是在《花城》杂志上,那时我十七八岁,对作品没有很强烈的感觉。当我2012年重读时,我觉得《青衣》简直是为我量身打造的。”

和筱艳秋相似,王亚彬为舞台而生。9岁进入北京舞蹈学院附中学习,学舞10年后,她立志成为职业舞者,也理解这意味着什么:这不仅需要她在肢体上有超越限制的极致发挥,也需要她对人生、对世界有深刻的体察和诠释。

从文本到舞蹈,改编殊为不易。

“在我看来,《青衣》探讨了一个人生的课题,那就是生命该如何寄托。”王亚彬从原著的女性悲剧中,提炼了一个相对明亮的内核。

在她看来,改编之于原著,就像在土壤上继续生长。《青衣》的改编花了两年。演出路上、飞机上、临睡前,王亚彬一遍遍翻看原著,思考如何将这部中篇小说的情节、结构、细节与题旨,凝练在两小时的演出中,让筱艳秋在舞台上“活”过来,有面孔、有呼吸,有笑有泪。

舞剧《青衣》梳理出三条线索。第一条是舞台上的筱艳秋。“她是个不折不扣的艺术家,为了成为观众心目中永恒的嫦娥,她可以舍弃任何人间烟火。清高、孤冷、敏感、炙热,极度的克制与张扬形成了她形象上的张力。”

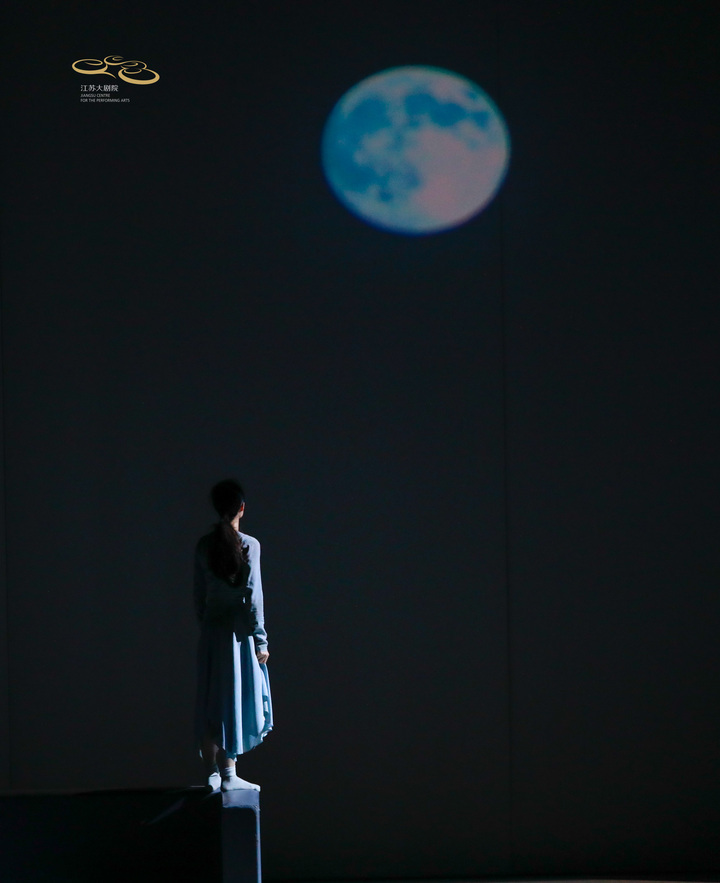

第二条线索是日常生活。在人流穿行的马路上邂逅丈夫“面瓜”,在排练场上重复练习,在月夜下独自起舞,在沙发上踮起脚尖,眺望窗外那轮已然变得黯淡的下弦月——这是舞剧中格外令人难忘的一幕。月的意象,沙发作为庸常生活的隐喻,嫦娥奔月而不可得的痛苦彷徨,悉数凝聚在这一幕中。

第三条线索是潜意识和超现实。文字可以纵横捭阖,舞台空间毕竟有限,除了运用多媒体技术拓展舞台时空,《青衣》还大量使用镜子作为道具,既映射出筱艳秋的外貌、妆容和身材的变化,也以种种夸张、错位,反映人物纠结错乱的内心——当筱艳秋教学生春来扮演嫦娥时,身旁的数面镜子映出了春来娇艳的面庞,也映出了筱燕秋曾经的自己。这一刻,筱艳秋嫉妒横生。

一次次在舞台上奔跑、跳跃,直到挥汗如雨筋疲力尽,王亚彬早已分不清自己是舞者还是角色本身,“诠释筱艳秋,就像把一件衣服扔进水里,等它完全沉浸的时候,重重地拎出来”。

舞剧《青衣》不仅在文学改编方面取得成功,也是“以世界语言讲述中国故事,以中国元素呈现世界故事”的优秀案例。

王亚彬坚持,舞剧《青衣》应该是当代的、国际的。来自法国的多媒体和灯光设计师,来自英国的服装舞美设计师,来自波兰的作曲家,这支“多国部队”不断碰撞、磨合,表达自己对筱艳秋形象及命运的理解。他们在这个过程中了解了中国戏曲和中国当代女性的境遇,然后竭力寻找更能引起共鸣的国际表达。

《英国金融时报》说:“王亚彬糅合了古典的克制与现代的暴烈,创造出独一无二的舞蹈语法。”

德国《法兰克福汇报》写道:“她的身体是一首流动的赋格,柔软如丝绸,锋利如刀刃。”

看过《青衣》后,《匹兹堡文化报》打出4星半的高分。在以色列国家歌剧院演出时,有女性记者向王亚彬谈起关于平衡事业和家庭的苦恼,让她很受触动。“身处不同的文化背景,观众共鸣的点可能会有所不同,我希望《青衣》像宝石一样,拥有足够多的棱面。”

从文本到舞台,毕飞宇对王亚彬的叙事转换非常满意:“她把汉字带给她的感受,用舞蹈的形式表达,用她的两只脚、两条腿,她的躯体和双手,完美地‘翻译’转换。文学《青衣》的命运怎样我不知道,舞剧《青衣》一定会在中国舞蹈史上留下一笔。”

离开南京后,王亚彬将携《青衣》奔赴浙江大学。“筱艳秋是我遇到的最好的角色,能遇到毕老师的这部作品是我的幸运。”王亚彬再一次告白。她的理想也融于筱艳秋的理想之中——那就是大幕拉开,永远不要合上。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳

主办方供图

剧照由江苏大剧院提供