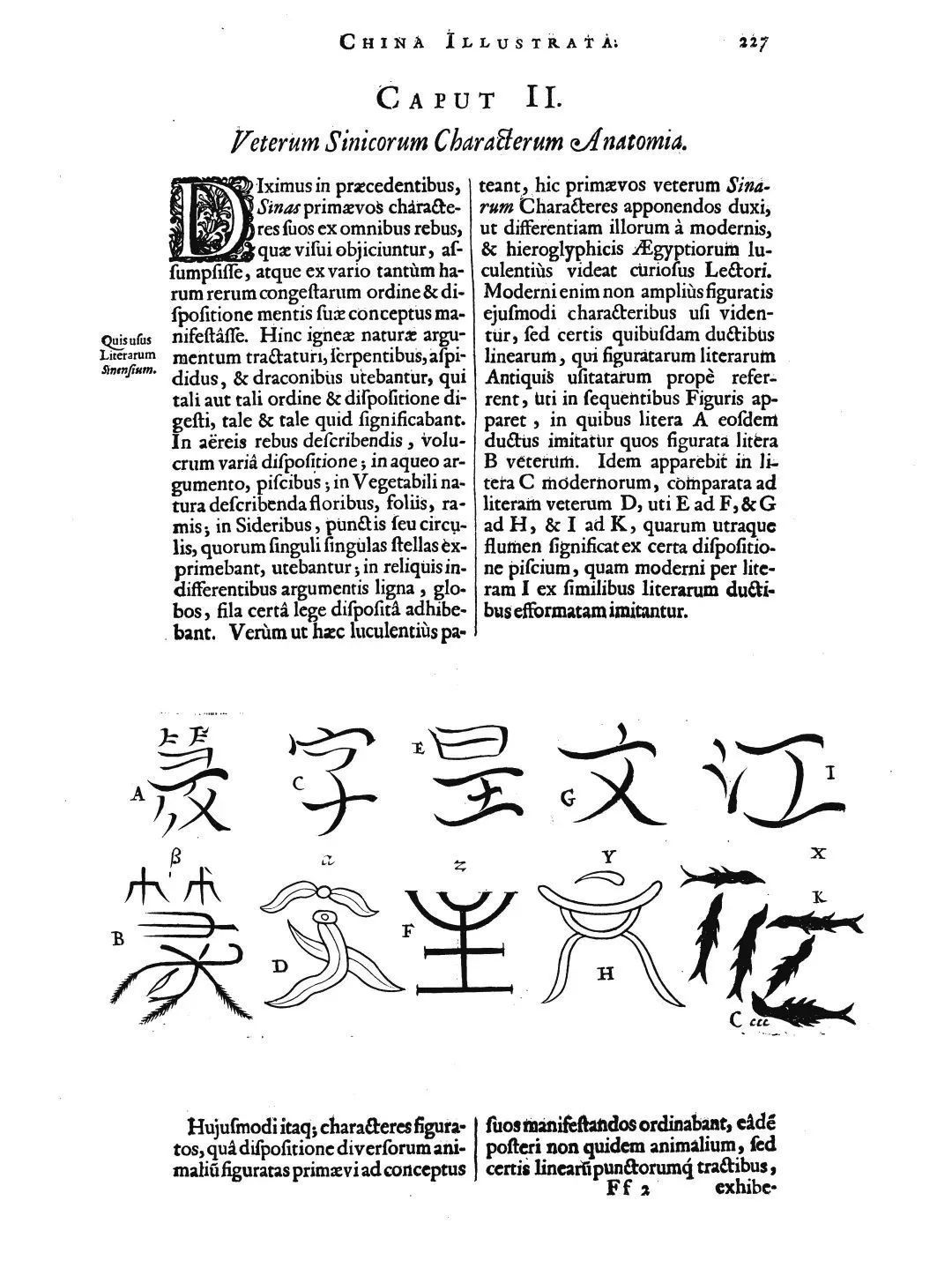

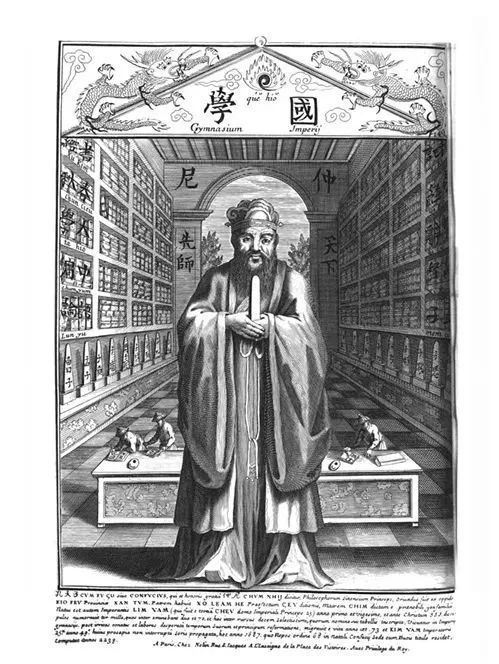

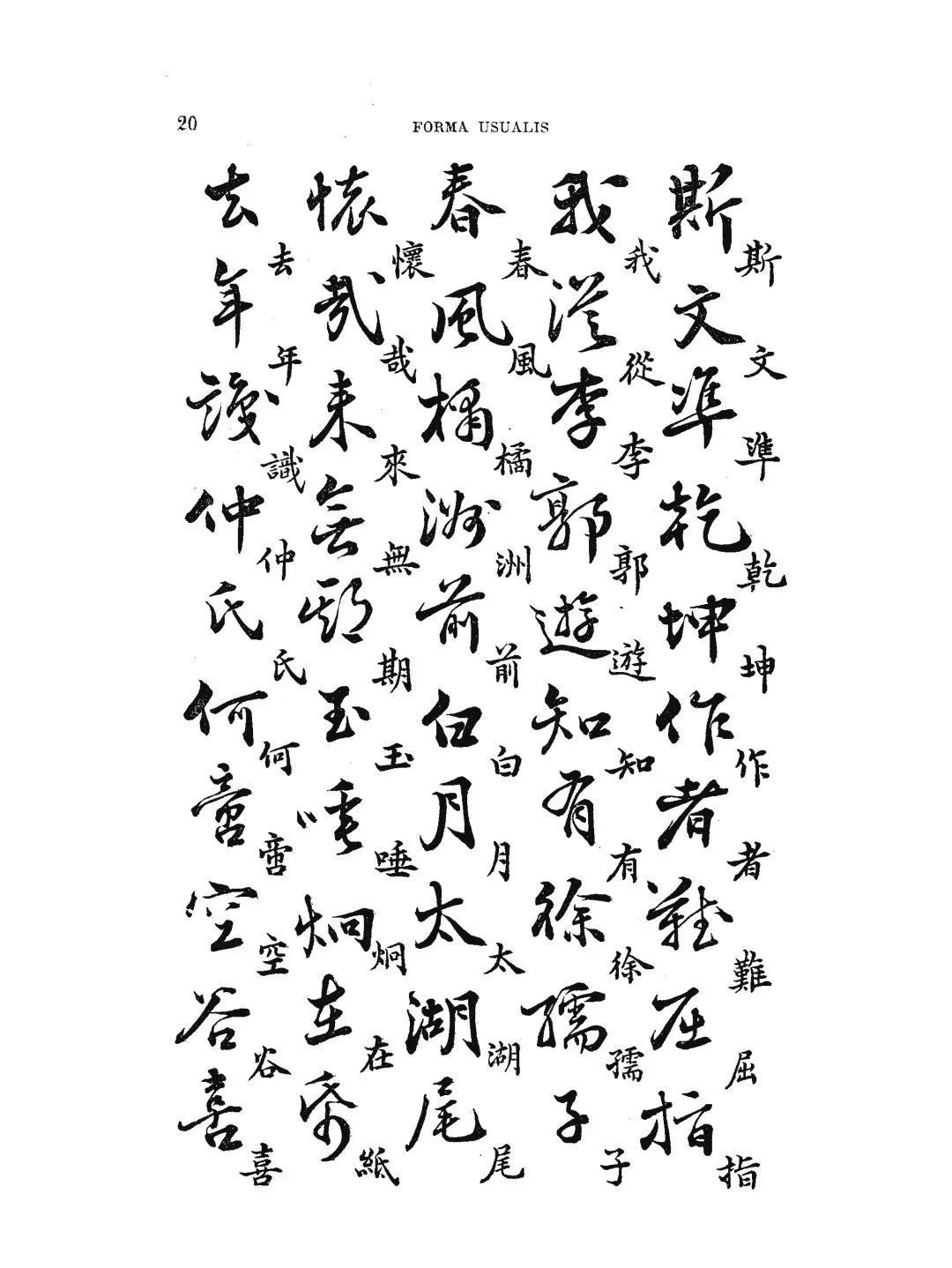

说起中西文化交流,许多人想到的是400多年前利玛窦、汤若望等人带着西方科学来到中国;而新近出版的《东学西传文献集成初编》则逆向溯源,以1480年《曼德维尔游记》对东方的浪漫想象为起点,到《论语》拉丁译本助燃欧洲启蒙运动的理性之光,再到以《赵氏孤儿》为代表的18世纪欧洲的“中国戏剧热”,以及中国文学、历史、科技著作的西译和西方研究中国的书目等工具书——用历史文献证实了一条被长期忽视的文明动脉:中国文化曾深度参与塑造现代世界的思想底色。

《东学西传文献集成初编》由上海图书馆、上海师范大学与复旦大学出版社联合整理编纂出版,这是近年来上海规模最大的外文文献编纂出版项目,也是国家社科基金重大项目“徐家汇藏书楼珍稀文献整理与研究”的阶段性成果。全书共115卷,收录文献77种,其中徐家汇藏书楼所藏文献67种,揭示了16至19世纪400年间中国文化西传的历史轨迹,彰显了中国文化在世界上重大影响力,以及在现代文明形成过程中发挥的重大作用。

溯历史的源头才能理解现实的世界,循文化的根基才能辨识当今的中国,有文明的互鉴才能实现共同的进步。上海枕江滨海、中西交汇、得风气之先,是我国中外文化交流重要枢纽,收藏于沪上各级文化机构的文献资源具体而生动地记录了这一历史过程。以上海图书馆徐家汇藏书楼为例,这是世界著名的“西学汉籍”收藏四大重镇之一,也是西文汉籍的重要收藏中心之一,自2003年以来已开放服务超过20年。2010年,上海市委宣传部批准引进的瑞典藏书家罗闻达收藏的1477年至1877年间的1551种西方汉学文献,是新中国成立以来规模最大的单批西方汉学文献购买项目,极大地充实了徐家汇藏书楼的汉学文献的收藏。

目前,“东学西传”相比“西学东渐”研究仍处于不平衡的状态。以复旦大学党委书记裘新为编委会主任的专家团队认为,这次系统性地整理、影印西文汉学文献,其价值远不止于让这批尘封的典籍“复活”,更在于它以全球史视野,重新锚定了中国文化在世界文明坐标系中的位置。

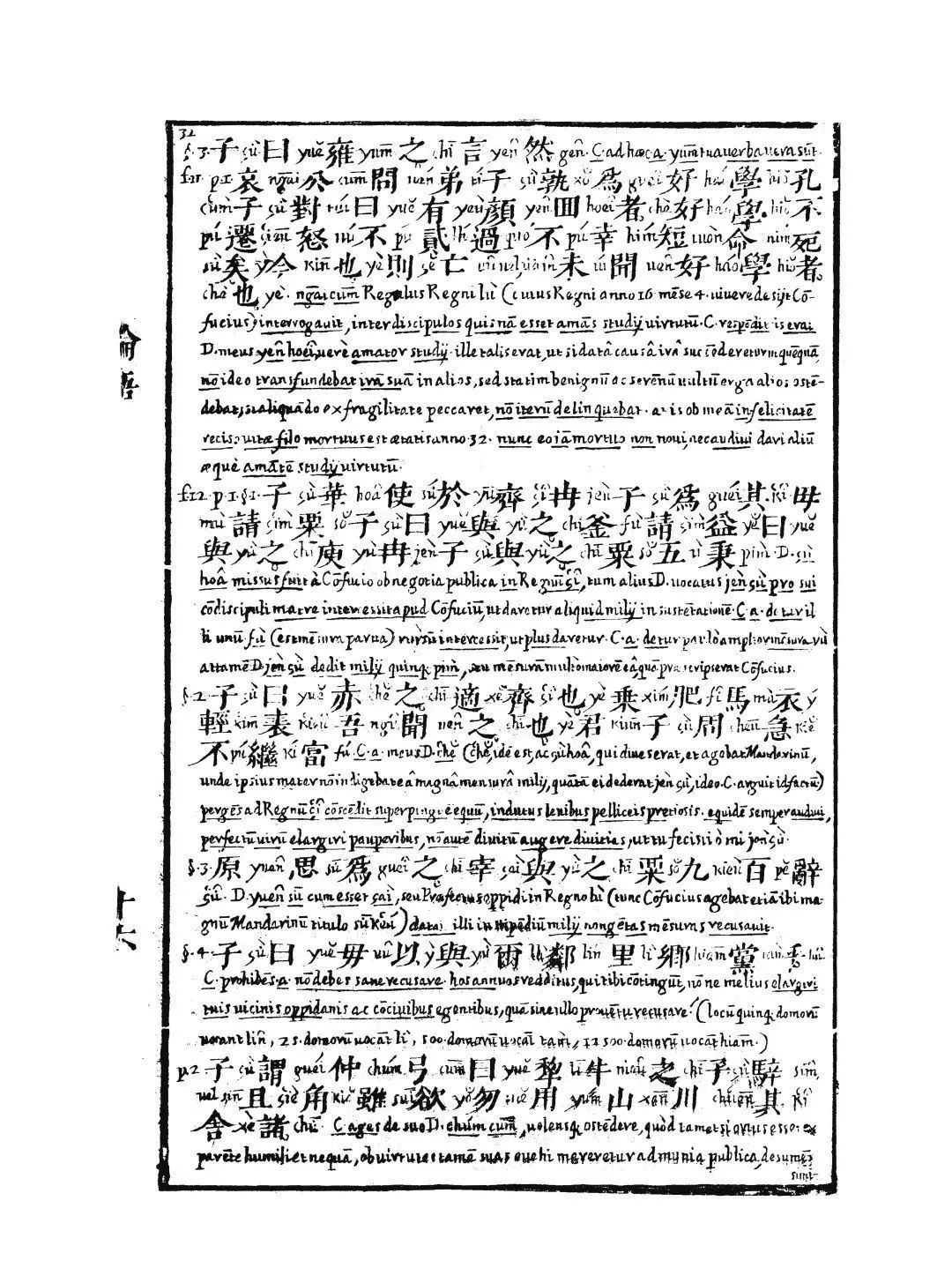

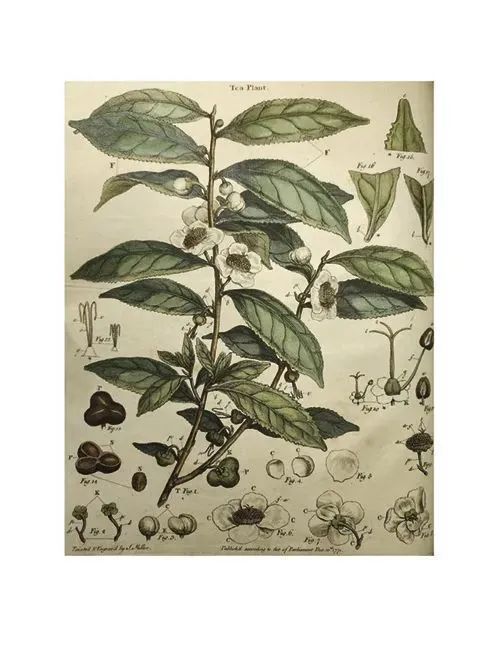

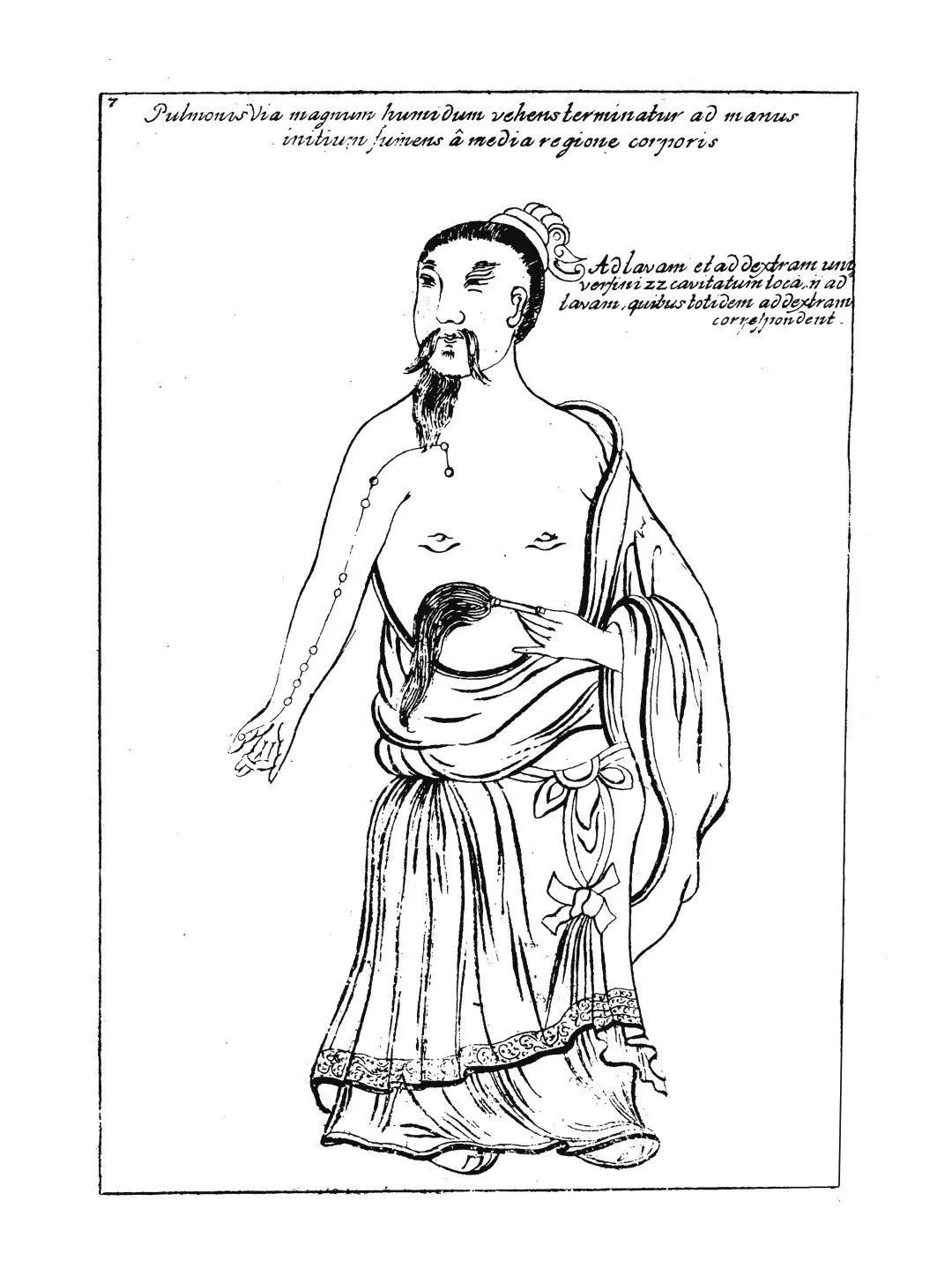

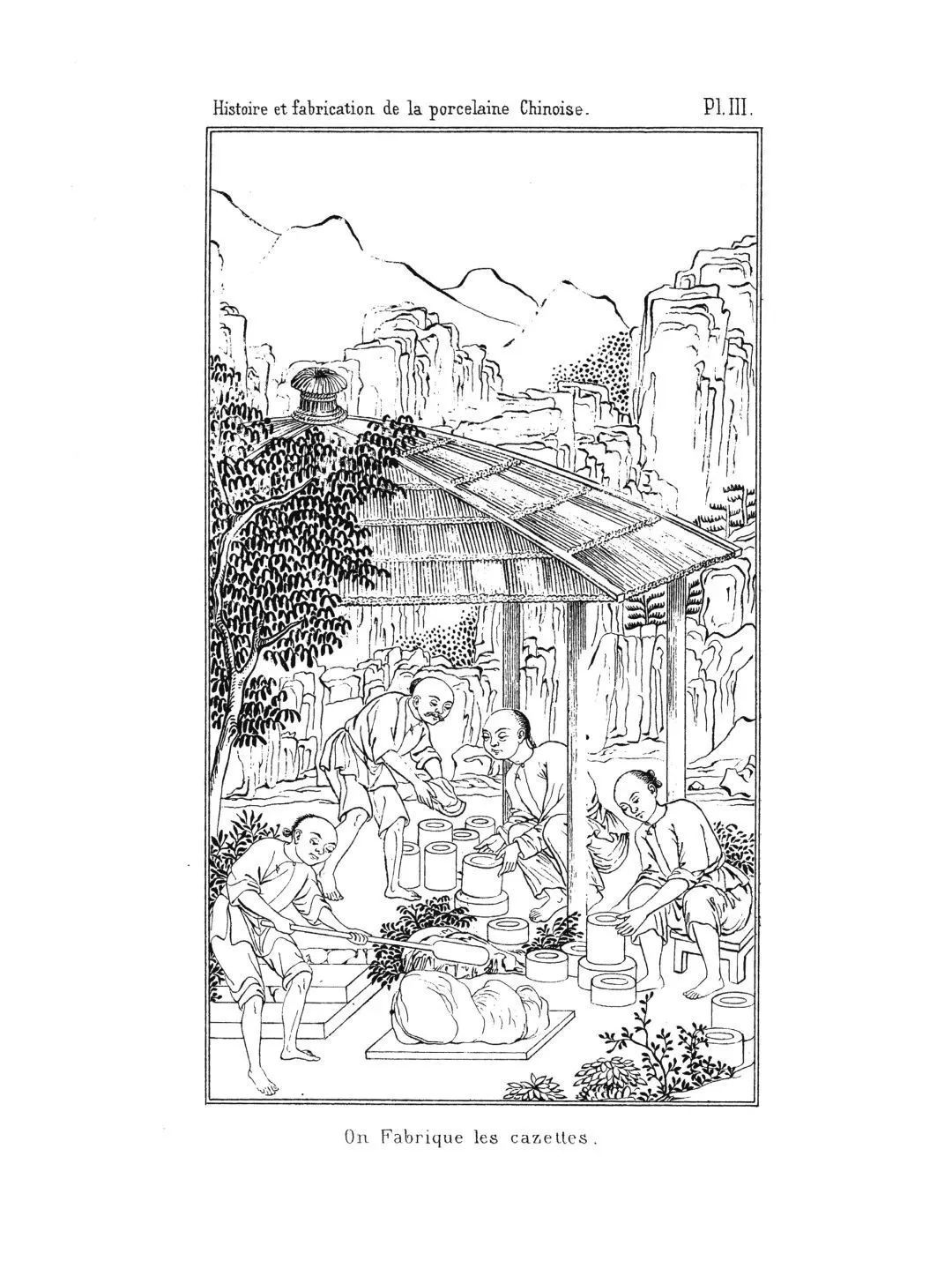

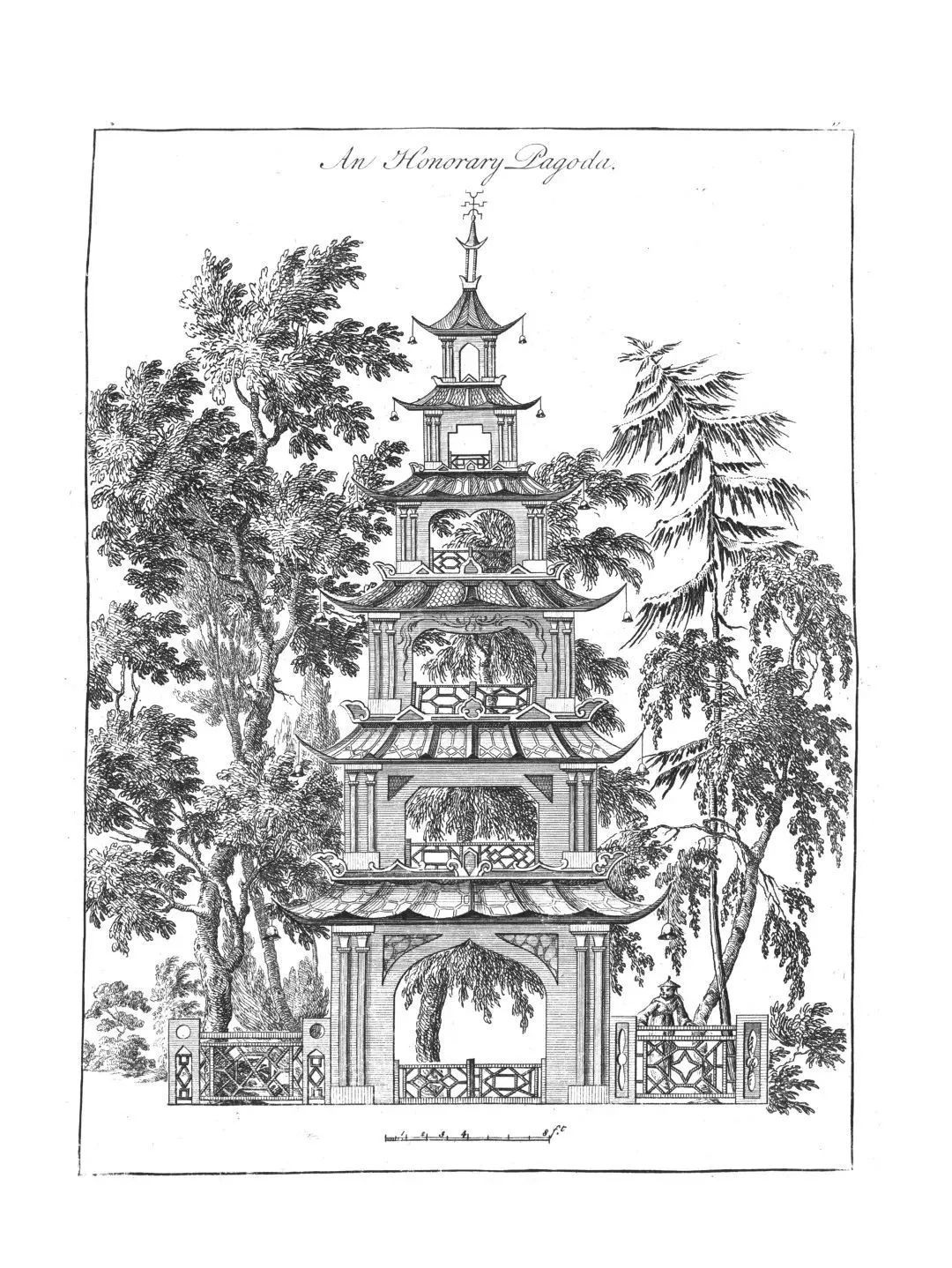

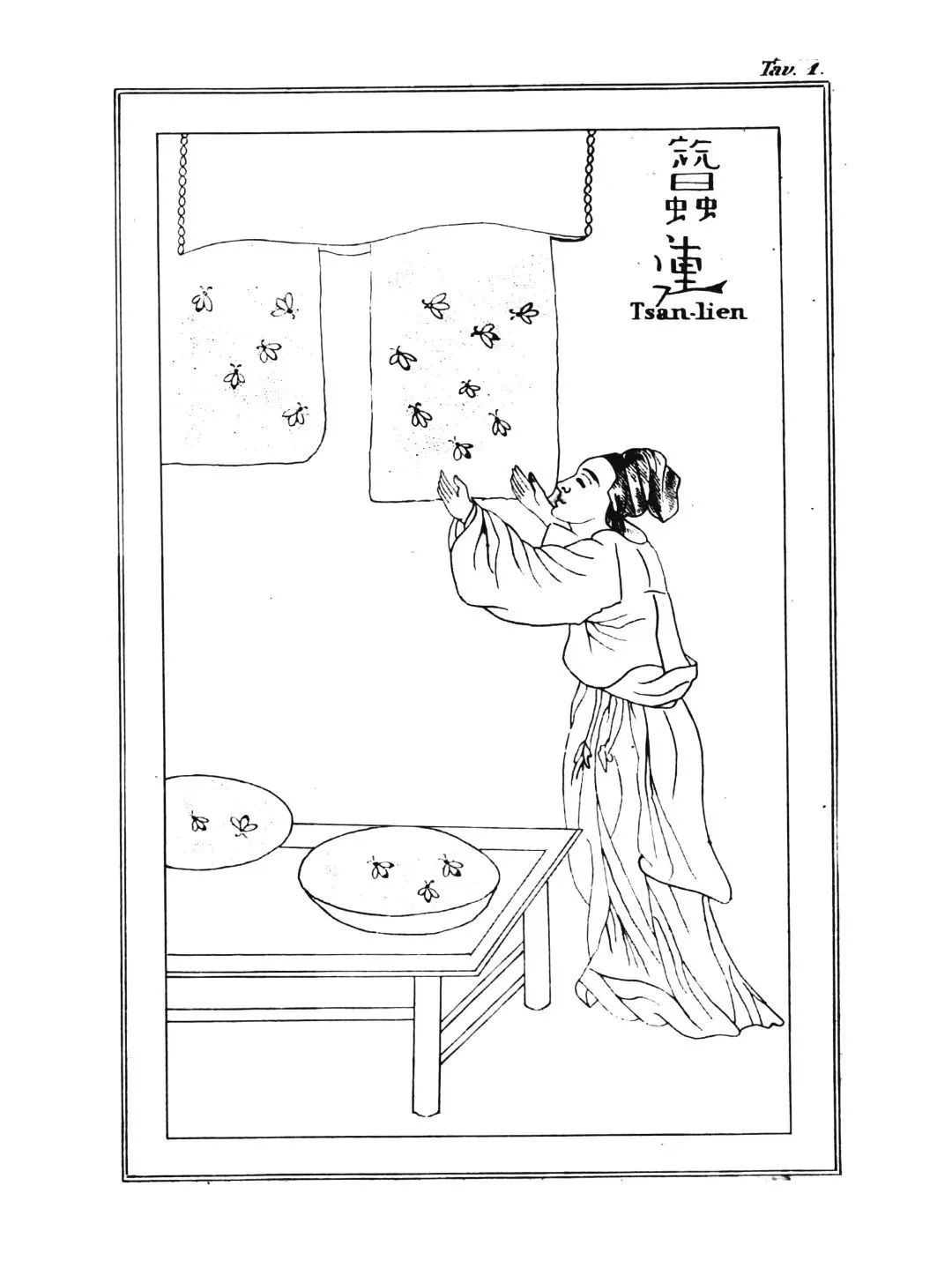

书影内页

这批珍贵文献在《东学西传文献集成初编》出版中,显示了重要作用,是“保存好、研究好、出版好”徐家汇藏书楼馆藏文献的有益实践。据该书主编之一、上海图书馆馆长陈超透露,这是第一辑,今年11月还将推出第二辑50卷。两辑所收文献语种涉及拉丁语、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语、瑞典语等近十种,基本涵盖当时欧美主要语种,出版地涵盖当时西方大部分主流国家和地区,包括意大利、英国、法国、德国、荷兰、比利时等,能有效反映中国文化在西方传播的实际区域。

“作为以文明互鉴文献研究为中心的课题,必须回应时代之问:如何加强文明互鉴?怎样从文明互鉴中增强文化自信,为全球治理提供中国智慧?《东学西传文献集成初编》正是我们的回应成果之一。”上海图书馆研究馆员、上海师范大学特聘教授黄显功认为,该书将有助于树立新的历史观,建构新的叙事体系。

书影内页

“人文一直是一个国家最耀眼的文化符号,在每一次文明危机和社会巨变中,人文精神都发挥着无形且关键的作用,塑造着国家的文化形象,也点亮了发展的未来之光。”《东学西传文献集成初编》主编之一、上海师范大学副校长陈恒表示,这既是一部历史的文献,其实也是一部活的文化传播教科书,为今天什么样的中国文化最适合率先走出去,如何讲好中国故事,如何讲好世界故事,如何讲好中国融入世界的故事,以及如何推动中国文化在全世界范围内更广泛的传播提供了重要的启示。

来源:文汇·上观、复旦大学、上海师范大学