3月29日,上海市应用型本科高校人才培养改革试点启动大会召开。为引导高校紧密对接区域经济产业发展所需,主动优化调整专业设置和人才培养的模式,上海选择上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海电机学院5所高校先行开展试点并逐步推广到全市高校。

第一教育走进5所高校,探访学校在应用型人才培养方面的改革举措和特色亮点。

中国航天、中国商飞、宝武集团、上海电气集团……近年来,上海电机学院毕业生服务国家先导产业与重点领域人数占比持续超过70%,其中高端装备产业领域贡献尤为突出。

2024年,学校3595名毕业生就业率达97.95%,24个专业就业率实现100%,人才培养与产业需求紧密衔接。值得注意的是,381名毕业生选择扎根临港新片区,深度融入集成电路、新能源汽车、民用航空等先进制造业重点产业,为区域经济发展注入新生力量。

作为上海市应用型本科高校人才培养改革试点高校之一,上海电机学院在机械学院的机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造四个专业进行试点。为及时有效地给学校优化调整学科专业布局把脉掌舵,上海电机学院建立包含“学校—学院—专业”三层级的办学与产业需求反馈机制,在学校层面成立行业企业主导的应用型学科专业设置委员会,从体制上改变学科专业设置内循环的决策流程。

成立学科专业设置委员会

探索“1234”实践教学体系

在日前召开的上海市应用型本科高校人才培养改革试点启动大会上,上海电机学院聘任了与所设学科专业领域符合、与产业需求对接,在产业界、教育界有权威影响力的9位专家,组成首届应用型学科专业设置委员会,其中6位来自中国商飞、上海电气集团、发那科机器人、华大半导体等重点行业头部企业。

该委员会的成立标志着上海电机学院从传统的“学科逻辑”转向“产业逻辑”,通过企业深度参与,缩短了人才供给与产业需求的响应周期。2025届毕业生招聘中,多家企业反馈电机学子因“即战力”突出而备受青睐。

机械学院副院长赵爽介绍:“除了校级层面成立的专业设置委员会,学院也同步设立了应用型人才培养指导委员会,委员会成员主要由企业专家组成。学院开展试点的四个专业,每个专业成立了专业发展与建设管理委员会,每个专业的专业发展与建设管理委员会,由五位专家组成,其中四位来自企业。”

根据企业需要确认专业设置,根据学生能力定制课程安排,学校构建起了一套多层级的“动态调整-精准培养-闭环反馈”应用型人才培养体系,通过产业需求牵引、能力画像匹配和校企协同评价机制,实现从专业定位到就业出口的全链条适配与持续优化。

此次上海电机学院的改革方案中,最引人注目的是“校企全过程联动的‘1234’实践教学体系”。“学生在第2、第4、第6和第8学期分别进行为期1个月的工程训练和企业认知实习、2个月的校内工厂综合实验和专业实践、3个月的驻企顶岗锻炼和4个月的驻企毕业设计。”上海电机学院教务处处长吕红芳介绍,这一教学体系的目的就是让学生在“一线岗位”上锤炼“货真价实”的能力,打通“教室到车间、论文到产品、学生到工程师”的转化通道,实现“毕业即就业”的无缝衔接。

“宽口径培养、按需编班”的选拔与培养方式

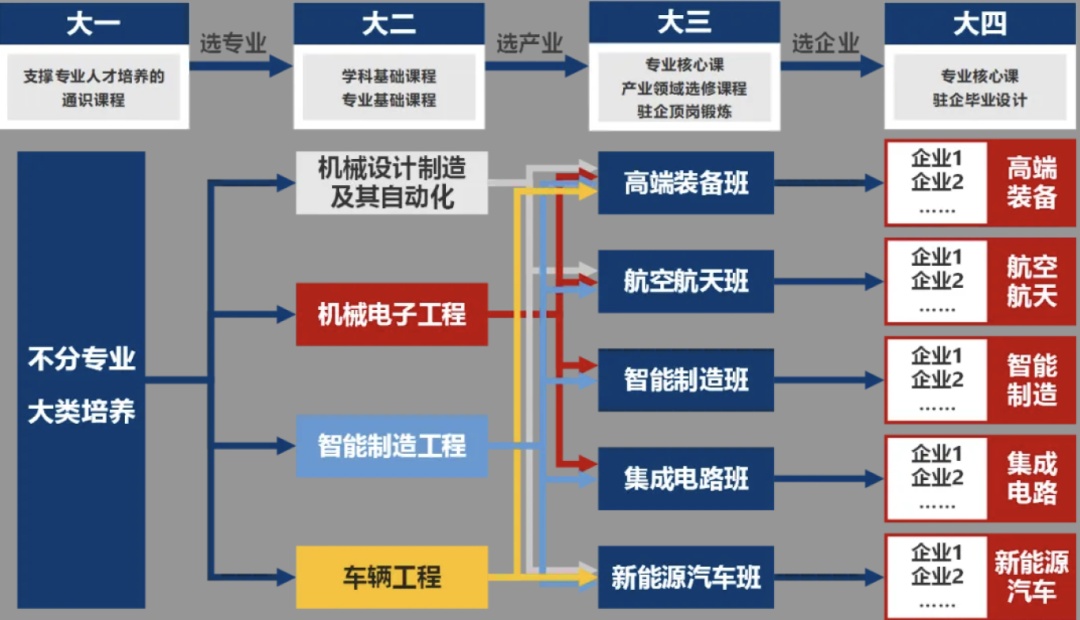

“1234”实践教学体系走出了一条适应学生发展需要的“四选路径”,即“大一结束选专业,大二结束选产业,大三结束选企业,大四结束选职业”的培养路径。

此外,学校已与上海智元新创技术有限公司、上海电机厂有限公司等几十家优质企业共建实验室和“现场工程师工作站”,这都将成为学校开展“四段式”集中实践教学的重要场域,引导学生走出教室、走出宿舍,尤其是走出校园,入驻到企业里去研究解决“真刀真枪”的问题。

“教学”即“生产”、“学生”即“员工”

实现“毕业即就业”的无缝衔接

2023年,上海电机学院依托电气学院和上海电机厂有限公司、上海临港电力电子研究有限公司、上海能传电气有限公司、上海昂电电机有限公司等设立“昂电卓越班”。卓越班特别强调学生的实践能力、解决复杂工程问题能力、团队合作能力的培养,每个课程模块选出一门综合实践课由企业专家在工业生产现场授课。

每年6月至7月,全体昂电卓越班学生进驻生产车间,接受为期一个月的驻厂实训,在学校老师和企业导师的共同指导下,学习电机的基本构造和工作原理,分组开展电机拆解和组装,将电机从零部件加工为成品,对电机设备进行常规维护,解决电机在实际运行中遇到的问题。

上海电机学院学生在上海轮机厂参加“车间课堂”

同时,为服务长三角、上海市及临港新片区智能制造产业集群发展,学校与临港新片区管委会、上海电气(集团)总公司共建了临港新片区智能制造产业学院。通过联合上海电气集团举办“上海电气卓越班”,将企业对人才的具体需求与学院课程体系、课程内容互通互融,形成“教学”即“生产”、“学生”即“员工”的校企协同育人新模式。

校企共育活动揭牌仪式

学校拓展“引企入校”,将上海电气氢能实验中心、重型燃机测试试验平台等引进学校,校企共建传动构件数字化设计与智造实验室等举措,形成“企业试验平台即学校实践基地”“学校重点实验室即企业测试基地”的校企协同育人新场景。

4月16日,在上海电机学院—上海电气集团校企共育活动上,上海电气集团党委副书记、市机电工会主席王晨皓表示,将全力支持学校人才培养改革,选派企业技术骨干参与课程开发,共建“双师型”教学团队,将企业标准融入教学大纲,让课堂连接车间,让人才成长与产业升级“双向奔赴”;全力畅通“成才绿色通道”,开启“订单班”培养模式,提供核心岗位实习机会,选派工匠担任实践导师,开设“车间课堂”,让学生在真实项目中锤炼过硬本领,助力实现“毕业即就业、上岗即上手”。

培养卓越现场工程师

支持区域产业转型发展

未来,上海电机学院将紧密结合上海市“3+6”产业体系及临港新片区集成电路、民用航空、智能制造、能源装备等重点产业集群需求,以人工智能赋能为驱动,以高端装备专业群为引领,持续布局专业集群,着力培养既具备高水平专业技术能力又具备AI技术应用能力的复合型卓越现场工程师。

让学生走上生产第一线

在上海电机学院副院长王宏志看来,能够在工业生产现场发现并提出复杂工程问题的解决方案,是每一位卓越现场工程师的基本要求。“必要的基础理论教育、系统的专业知识教育、充分的职业实践教育是培养卓越现场工程师的前提。”

王宏志认为,未来应用型本科高校的培养模式将发生显著变革。“我们并不需要那么多教师在课堂上教学,更加希望教师能走进企业。”教师通过深度参与企业研发,可搭建起"技术反哺-人才定制-联合攻关"的产教共同体,同步开发出适配行业标准的教学资源包。

谈及此次试点,上海电机学院院长龚思怡表示,学校始终坚守“扎根地方,服务产业"的办学方向,紧密对接制造强国建设战略,服务上海打造高端装备万亿级产业集群的建设任务。通过构建校企全过程联动的"一二三四"实践体系,实现人才培养与岗位需求的精准对接,让学生在真实产业环境中锤炼实践能力,打通从教室到车间、从论文到产品、从学生到工程师的转化通道,最终达成毕业即就业的无缝衔接。

“学校聚焦临港新片区重点产业发展需求,持续为区域产业转型升级输送优秀毕业生。通过产教深度融合的培养模式,源源不断地输出服务全球先进制造业的卓越现场工程师,有力支撑区域经济高质量发展。”龚思怡说。

文字:芮德贵

照片由学校提供

编辑:芮德贵

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处