4月15日至17日,由中国劳动关系学院与菏泽市总工会联合主办的“为‘菏’而来·‘工’创未来”劳模工匠助企行活动在菏泽举行。作为第二次来到菏泽的全国劳动模范、中国通号西安工业集团沈阳铁路信号有限公司高级工程师柯晓宾站在菏泽东站广场,望着站前盛放的牡丹花艺,不禁感慨:“15年来两次赴菏,这座城市的变化堪称翻天覆地。”

牡丹“蝶变”:从赏花经济到全链产业

一座城滋养了一朵花,一朵花激活了一座城。

“原以为菏泽牡丹仅供观赏,这次劳模工匠助企行活动彻底颠覆我对菏泽牡丹的认知。”柯晓宾翻阅着牡丹深加工产品图册,细数新发现:“根入药、籽榨油、蕊制茶、瓣提露,籽粕做饲料,枝条和叶子做熏香……一朵花竟能衍生出完整产业链。”

在餐厅喝着牡丹花茶,吃着牡丹佳肴,她说:“这种‘吃干榨净’的产业模式,打破了传统农业的边界。”

当听到工作人员介绍,菏泽大力发展牡丹产业,生产的11大类260余种牡丹深加工产品远销30多个国家和地区,催花牡丹、芍药鲜切花走俏,牡丹文创产业蓬勃,牡丹产业年总产值突破100亿元时,柯晓宾竖起大拇指:“这不仅是产业的升级,更是发展思维的革新。当一朵花撬动百亿产值,催开的是整个城市的新质生产力。”

交通之变:从绿皮火车到高铁枢纽

柯晓宾与菏泽的初次相遇定格在2010年寒冬。她至今记得,当年来菏泽出差,凌晨蜷缩在绿皮火车硬座上的疲惫,车厢内此起彼伏的鼾声与列车“哐当哐当”的撞击声交织。当列车停靠菏泽站时,斑驳的水泥站台、泛黄的候车厅吊顶,以及站前广场上零星亮着的街灯,构成了她对这座鲁西南城市的初印象。

15年后,当柯晓宾再次踏上这片土地,银灰色的菏泽东站令她恍若隔世。6万平方米的流线型站房内,智能电子导引屏跳动着鲜红的列车信息,人脸识别闸机的蓝光扫过旅客面容,候车厅穹顶的玻璃幕墙将阳光滤成流淌的金沙。柯晓宾感慨道:“从‘绿皮时代’到‘高铁时代’,车站变迁印证着城市发展的加速度。”

当听闻菏泽牡丹机场年旅客吞吐量超95万人次,柯晓宾对同行者笑道:“下次赏牡丹可以打‘飞的’了。”在她眼中,立体交通网络正为这座“牡丹之都”注入新动能。

工匠“摇篮”:课堂与车间的交响曲

活动中,柯晓宾专程走访了菏泽工程技师学院工匠学院。这座以培养新时代工匠为使命的院校,以其鲜明的办学特色和丰硕的育人成果,给她留下了深刻印象。

柯晓宾实地参观了学校的实训车间、实验室及教学场所。齐全先进的设备、覆盖多领域的专业设置、学生们专注实操的身影,让她频频驻足。

“教学环境对标企业生产一线,‘课堂即车间’的模式让技能培养落地生根。”她表示,学校通过大量实践课程锤炼学生动手能力,毕业生仅需短期培训即可上岗,这正是产业急需的“生力军”。

柯晓宾特别称赞学校对学生职业发展的前瞻性布局,将“工匠精神”融入实操课、技能竞赛和校企合作项目。“学生在反复打磨技艺中,不仅练就过硬本领,更养成精益求精的职业态度,劳动精神就藏在实践细节里。”

柯晓宾认为,菏泽工程技师学院工匠学院的成功探索,离不开地方政府对职业教育的高度重视。政策扶持、资金投入、校企对接机制的完善,为学校打造了“招生即招工、入学即入岗”的培养闭环。她说:“学生眼里的笃定,源于学校对产业需求的精准把握,更源于社会对技能人才的认可。”

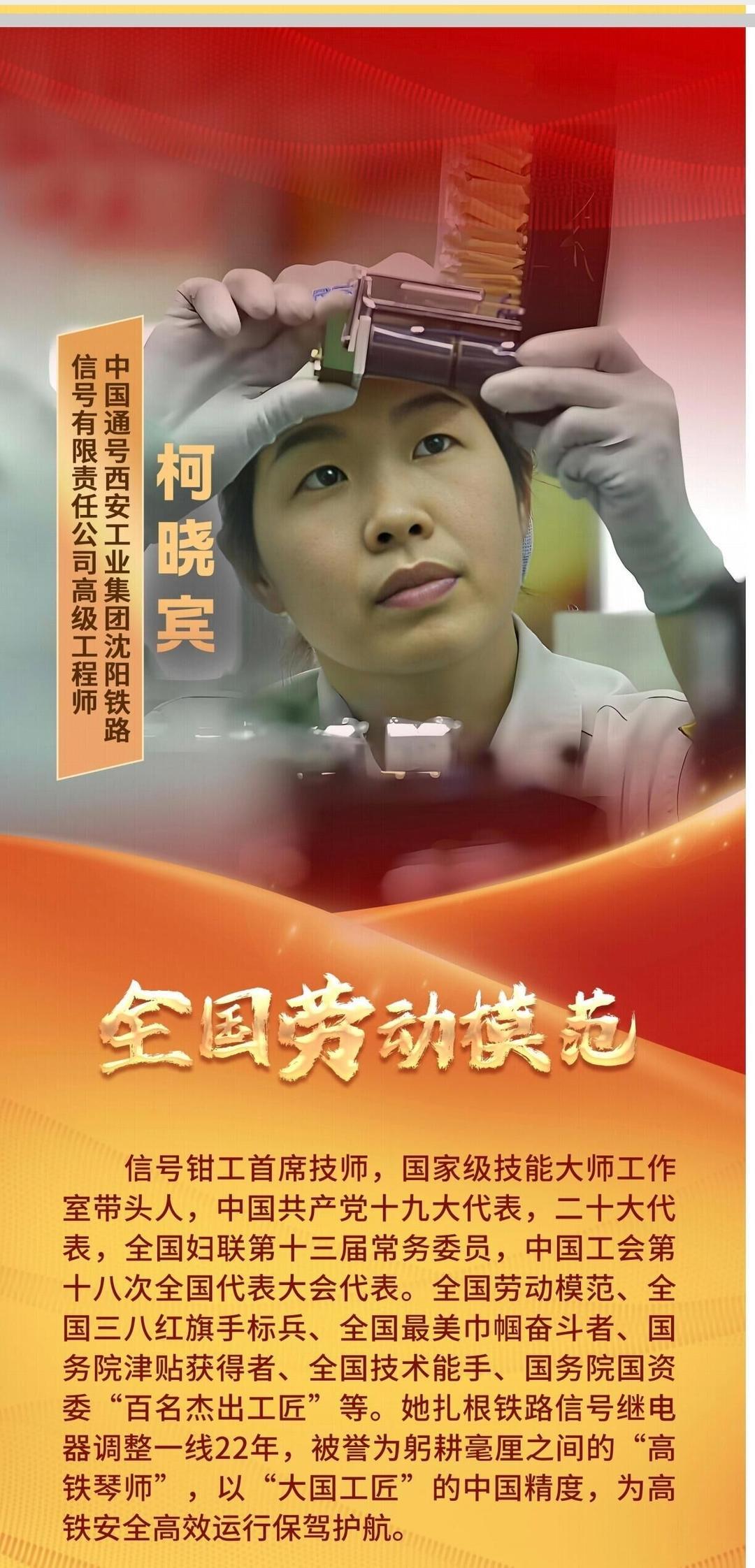

附:全国劳动模范、中国通号西安工业集团沈阳铁路信号有限公司高级工程师柯晓宾简介

(大众新闻记者 王兆锋 菏泽日报记者 王振宇)